CFP®試験(金融)に合格したいあなたへ

▼改定記事はこちら

・CFP®試験(金融)に必ず合格したいあなたへ(2022年改訂版)

・2022年6月 直前対策

CFP試験6課目で最も難易度の高い(合格点が低い)のが金融で、専門的な知識が問われます。また、普段から使用している電卓で構いませんから、機能をしっかり活用することも必要です。とくにメモリー機能や、GTなどはしっかり利用できるようにしたいところです。

2022年11月試験向け 受験対策講座 オンラインにて開催決定!

受験対策テキスト 最新版

どんな出題か

●計算問題が多い

約半分が計算問題です。計算が苦手な方は相当苦戦するでしょう。どうしても数学が苦手なら、計算式を覚えることに徹してください。本来なら計算式の意味を理解すべきですが。また過去問は2018年以降の問題を回答演習すれば十分で、「出題傾向の把握」と「解法の理解」だけで良いです。

<計算問題で多く出題される内容>

▼預貯金

複利税引き後の元利合計、利回り

▼債券

債券価格、利回り、デュレーション、スポットレート

▼株式

法人決算/投資尺度、申告/還付税額

▼投資信託

個別元本、税引後の受取配当金、トータルリターン

▼外貨建て商品

債券の収益、投資信託の収益、預金の利回り、生命保険の課税

▼デリバティブ商品

オプション価格、先物取引(株価指数連動型)、先物ヘッジ枚数

▼ポートフォリオ

標準偏差、期待収益率/時間加重収益率、シャープレシオとトレーナレシオ

●時事ネタは概要を理解しておくこと

時事問題(最新の景気動向などの市況データ)に関する出題は、最少でも4問、多いときには10問近くの出題があります。まずは各指標が何を意味しているのか、景気が良いのか悪いのか、その理由、を確認しておく必要があります。

景気動向の報告書、たとえば金融システムレポート(日銀)、経済・物価情勢の展望(日銀)、年次経済財政報告(内閣府)などの資料の概要(要約)を読んで覚えておきましょう。物価動向、消費動向、対外貿易、日銀の政策など、過去問から出題内容を理解しておくことも必要です。とくに

・2020年から2021年の景気・経済が新型コロナでどう影響を受けたか

・2019年以前の世界経済

は出題されやすい確認しておきましょう。

あなたに合った回答方法、学習方法

[別記事]資格試験を勝ち抜くコツを作成しました

定番問題1. 経済指標、金融市場

●経済指標

まず大切なのはGDPに関する知識です。どのような構成になっているのか、消費面では「個人消費55%」「企業消費20%」「政府支出16%」などの割合を覚えておくとともに、「所得面」ではどこに資金(成果)が集まるのか、「生産面」では第1次産業1%、第2次産業26%、第3位産業73%などの構成比も知っておきたいところです。併せて、各国GDPの額、日本の貿易収支の動向などざっくり理解しておきましょう。

ほかにも「マネーストック」「景気動向指数」「日銀短観」など基本事項を抑えておきましょう。それぞれが意味する内容、いつどこの省庁が発表するのかなど、2級/AFPでも出題された内容もしっかり理解しておきましょう。

●金融市場

短期市場・長期市場の代表金利ほか、金利と景気の関係などの理解が必要です。またその結果、経済活動がどうなるのかを示している「在庫循環」についての出題が多くなっています。

経済活動について細かい分析ができているか「景気が良い時というのは・・・」などの理解ができていればそれほど難しい出題ではありません。ただし、その起爆剤としては、金利政策、オペレーション、預金準備率が代表的な方法です。これらが「どのようなとき」に「どう変化させるのか」を理解しておきましょう。

●財政政策

日本とアメリカの「財政収支」の考え方の違いです。与えられた表の空欄を確実に埋められるように、両国の構成を知っておく必要があります。

定番問題2. 貯蓄商品

●非課税貯蓄

非課税貯蓄として財形貯蓄制度に関する出題が必ずあります。一般財形、財形年金、財形住宅について

・預け替えの可否(基本不可)

・利用目的(財形年金→60歳以降の年金、財形住宅→住宅取得)

・積立期間(一般財形は3年、他は5年)

などの基本要件を抑えておくのも大切ですが、最近は解約時、目的外払い出し時の取扱いなどについての出題が多いように感じるので、こういったことも比較して覚えるようにしましょう。ただし、出題は多くても2問ですから省略するのもありかと。

●定期性預金の手取り額

具体的な貯蓄商品の商品性については、ほとんど出題がありません。

それよりも、定期性預金の運用成果(手取り額または利回り)の計算をできるようにしましょう。

出題が多いのは、以下の2商品です。

【スーパー定期】

・3年未満は単利、3年以上は半年複利

・満期一括払い

【定期貯金】

・1ヶ月以上3年未満は単利

・3,4,5年もの半年複利

念のためですが、3ヶ月運用なら、利回りは「利益÷投資額×4」です。ミスの無いようにお願いします。

定番問題3. 債券

●債券金額

債券の価格(債券金額または取得単価など)や利回りを求める出題は最低でも2~3問あります。

まず、どのような債券(単利利付債、複利利付債、複利割引債)なのかを確認し、回答に必要な情報を集めることからはじめましょう。たくさんの計算式がありますが、ほとんど覚える必要はなく(計算が苦手なひとは覚えてください)、式の意味が理解できればどのような出題にも対応できるようになります。また、すぐに出題の意図が理解できるようになります。

ここで必ず覚えておきたいのは

・スポットレート:今から始まる一定期間の利回り

・フォワードレート:将来のある時点からスタートする利回り

・複利最終利回り:運用成果として期待している利回り

この3つの違いを理解したうえで債券の出題に取り組めば、大きな得点源になります。結論だけを言うと、理論価格を求める場合にはスポットレートやフォワードレート、市場価格を求める場合には複利最終利回りを使います。

●デュレーション

そして債券でもうひとつ大切なのがデュレーションです。「文章題の穴埋め」か「しっかり計算」いずれかで問われます。デュレーションとはいったい何かを理解していれば、計算式の意味も分かるし、計算過程を大幅に減らすことも可能が場合があります。過去問で何度も練習し、電卓を効率、正しく使う練習から始めましょう。

●その他

債券の税金は株式を合せた出題になっているので、株式との違いを理解したうえで演習を繰り返しましょう。また、個人向け国債の金利・解約時の返金についてのルールの理解も余裕があれば理解しておくようにお願いします。

定番問題4. 株式

株式については、専門性の高いことを問われることがあります。分からなければ適当にマークして次へ進みましょう。年のため、最近の出題で言えば以下の通りです。

・株式指標

日経が集計する指標「日経ジャスダック平均株価」「日経株価指数300」「JPX日経インデックス400」など

・テクニカル分析

ローソク足、移動平均線「ゴールデンクロス」「デッドクロス」

・売買制度

東証の取引時間、取引単位、受け渡しルール

・TOB

株式公開貸付のルール

2級での知識で対応できる部分もあるので、分からないところは消去法で乗り切るのが良いかと思います。

●信用取引

信用取引の出題は最近少なくなりました。以前は、

・約定金額

・委託保証金(保証率30%の場合など)

・差入れ必要額(代用掛目率80%の場合など)

の計算が多くありました。あるいは逆日歩を設定した銘柄を含んだ取引について譲渡所得を計算をする出題もありました。そろそろ出題があってもおかしくないので、文章題だけでもは過去問で確認しておくと良いでしょう。

※2020年第2回 文章題、2018年第1回 文章題、2016年第1回 譲渡所得

※最近は、制度信用取引に関する知識を問うものが中心です。

●投資尺度

毎回同じ形式です。法人の決算情報(財務諸表)から、PERやPBRなどの計算を行います。決算情報に与えられていない情報は、分かっている事項から類推する必要があるので、たとえば配当利回りとか、配当性向とはどういう意味だったかを踏まえた回答が必要になる場合もあります。さらに「自己資本」とはどこを意味するのか、「自己資本を使う場合にはどの時点の数値を用いるのか」など、問題の設定をいち早くチェックするようにしましょう。

●株式にかかる税金

株式の取引に関する税金は、年間の税額や、翌年還付される(申告分離課税)税額などについての出題です。

念のため、基本事項は以下の通りです。

・譲渡益:申告分離課税(源泉あり口座で都度徴収)

・譲渡損:同一年にすでに源泉された譲渡益があれば通算・還付

・配当金:申告不要、総合課税、申告分離課税がありますが、試験では申告分離課税(源泉あり口座で徴収)として出題されます。配当金は、年間の利益が確定した時点で、譲渡損があれば通算され、配当から源泉された税額が還付されます。

この出題がいろいろな形式で出題されますので、過去問で繰り返し演習をお願いします。また、NISA口座は原則非課税ですが「配当金領収書方式」を選択した配当金は課税対象ですので注意してください。

定番問題5. 投資信託

●基本知識

理解しておきたいのは、2つです。

・委託者(投資信託委託会社)の役割 → 目論見書とは、運用報告書とは

・ETF, J-REIT → 売買のルール、課税方法、日銀による買入規模

●計算問題

出題が多いのは以下の3つです。

・受取分配金の手取り額(税引後) → 普通分配金なのか元本払戻額なのか

・分配後の新個別元本 → 再投資や追加投資した場合の個別元本

・トータルリターン → 初回購入日からのトータルの損益

どれも難しい出題ではないので、落ち着いて回答しましょう。

定番問題6. ポートフォリオ

ポートフォリオについての知識はまず「相関係数」「リターン」「リスク」の意味、そして特徴です。最近は出題が多く、言葉だけでなく、図が意味する内容などかなり細かい問いもあるので完璧に理解しておく必要があります。

●リターン、リスクの計算

計算問題はリターンおよびリスクの計算です。

【期待収益率 (単利)】将来の収益率とその確率の加重平均

期待収益率=(予想収益率×確率)の合計

※計算式は覚えてください

【時間加重/実績収益率 (複利)】過去の実績から推測

実績収益率=(期間√(末期価格/初期価格)-1)×100

※計算式は与えられます

【リスク】不透明さ、不確実性

分散=((予想,実績収益率-期待収益率)2×確率)の合計

標準偏差 = √分散

※計算式は覚えてください

ほぼ定型の出題ですので確実に得点しましょう。計算式の意味を理解していると、いくらでも応用問題に対応できまずが、まずは過去問で出題されたものを繰り返し演習することから始めましょう。

●ポートフォリオの評価

シャープレシオやトレーナレシオなど、定番の穴埋め問題、計算問題が続きます。いったん理解すると本当に分かりやすくて簡単な内容ですが、それが難しい場合にはひたすら計算式を覚えるしかありません。ちょっと残念ですが。

【シャープレシオ】

リスクからどれだけ効率的に収益をあげられるか=プレミアム÷リスク

【CAPM(資本市場価格モデル)】

個別株式が持つβ値から、その株式に投資している投資家がどれだけの収益率を期待するかが分かるモデル。

※β値とは日経平均株価などの株価指数に対する個別銘柄の連動性

β=1 → その銘柄の値動きが株価指数と同じ

β=1.5 → たとえば日経平均が1%上昇したとき、その銘柄の株価は1.5%上昇

【トレーナレシオ】

その銘柄(証券)はβが1増えるたびにどれだけのプレミアムを得られるか=プレミアム÷β

【ジェンセンのα】

βから推測される理屈上の収益率から、その証券の収益率がどれだけズレている(増減がある)のか

定番問題7. 外貨建て商品

・為替取引 → 実効レート、直先スプレッドなどの出題が殆どなくなりました

・外貨預金

・外債 → クーポンの受取り回数、課税、為替レートに注意

・外国投信 → 分配金の課税、為替レートに注意

・外貨建て個人年金保険 → 5年未満で解約した場合、源泉分離課税

・外貨建て終身保険 → 運用益、為替差益は解約時にまとめて一時所得

時間のかかる出題ばかりで、過去問は殆ど役に立ちません。ただし、いろいろな考え方・発想を養うには重要な問題ばかりなので、十分に学習時間がある場合には過去問に取り組みましょう。試験本番では、基本に忠実に、最後に余裕をもって回答しましょう。

定番問題8. デリバティブ

●先物取引

計算問題は、先物取引から2問「先物ヘッジ比率」「先物の理論価格(株式指数先物取引)」が必ず出題されます。計算式は与えられませんので、できれば式の意味を理解したうえで、回答できるようにしたいです。

【先物ヘッジ比率】

価格変化(分散)を最小にするために必要な現物1あたりの先物保有高(枚数)を求める出題です。先物の種類ごとに取引単位が異なるので、それもまた覚えておく必要があります。

【株価指数先物取引(指数の売り買い)】

インデックスに連動する金融商品について、その理論価格を計算する問題です。計算式は「先物を買った場合、現物を買うための資金を短期金利で運用できるが、配当を受けられない(現物を買う場合、購入代金を借り入れにより賄い、配当を受けることができる)」ことを意味しています。

●オプション取引

オプション取引は、「プットとコール」「買い手(ロング)と売り手(ショート)」の理解ができていることが大前提です。これらをどのように組み合わせるかによって、どのような戦略ができるのか、パズルを解くような出題があります。

【ロング・ストラングル】

権利行使価格が高いコールの買いと安いプットの買い

株価が大きく変動するほど、利益は増大

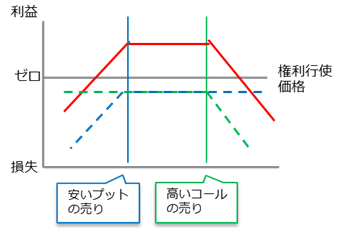

【ショート・ストラングル】

権利行使価格が高いコールの売りと安いプットの売り

「受け取りプレミアムの合計額」が最大利益

【バーティカル・ブル・スプレッド】

株価は上昇すると予想するものの確信が持てない場合

・権利行使価格が安いコールの買いと高いコールの売り(左下)

・権利行使価格が安いプットの買いと高いプットの売り(右下)

【バーティカル・ベア・スプレッド】

株価は先行き下落すると予想するものの確信が持てない場合

・権利行使価格が高いプットの買いと安いプットの売り(左下)

・権利行使価格が高いコールの買いと安いコールの売り(右下)

ほかにも、オプションの理論価格「2項モデル」、プットオプションとコールオプションの関係式「プット・コール・パリティ」に関する出題も、最近は必須項目になっています。ぜひ過去問で解答演習をお願いします。

総括

とにかく合格したい!という場合は、2018年以降の過去問題集を購入し、「出題傾向の把握」と「計算方法の理解」に取り組みましょう。ただし外貨建て商品に関しては、あまり役立ちません。

無事合格された後、試験で勉強した内容を改めて理解し実務に活用することで、金融は本当に楽しい分野だと思えるようになります。景気のことが理解できるようになり、投資家としても役に立つことがたくさんあります。まずは試験問題冒頭の「金融・経済のしくみ」や「指標の見方」を理解することが先決です。

下記、ご参考に。

2022年11月試験向け 受験対策講座 オンラインにて開催決定!

受験対策テキスト 最新版

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?