CFP®試験(ライフプラン)に合格したいあなたへ

▼改定記事はこちら

・CFP®試験(ライフプラン)に必ず合格したいあなたへ(2022年改訂版)

・2022年6月 試験直前対策

人生の3大資金、社会保険(年金・健康保険・介護保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)、各種ローンに関する知識や、FP相談業務に関することなど、出題範囲が広いのが特徴です。どの項目もライフプランを考えるとき、とても役に立つ内容ばかりです。知っているのと知らないのとでは、格段に資金繰りに差が生じます。

そのため、試験では出題範囲が広く、年が変わるたびに改正事項など覚えなおす必要があります。ですから早めに合格しておきたい課目です。

2022年11月試験向け 受験対策講座 オンラインにて開催決定!

受験対策テキスト 最新版

どんな出題か

❶知識を問う出題が多い

計算問題よりも知識を問うことに重心が置かれた課目です。その多くは過去にも似た問題が出題されています。また、資料の読み取りや、図式の理解は、過去問で何度も練習していれば簡単な内容です。出題が多岐にわたるので、定番問題からクリアしましょう。

・コンプライアンス

CFP🄬認定者の行動規範、著作権、個人情報保護法

・教育資金

奨学金、教育ローン

・老後資金

高齢者住宅、成年後見制度

・雇用保険

特定理由離職者、教育訓練給付

・健康保険

被扶養者、任意継続被保険者、給付の種類

・介護保険

利用者負担割合

・労災保険

給付の種類

・雇用保険

基本手当の受給要件、

雇用継続給付(高年齢雇用継続/育児休業/介護休業給付)

・公的年金

保険料免除、被保険者、繰上げ繰下げ受給

・企業年金

iDeCo、小規模企業共済、国民年金基金

❷時事ネタは得意なものを

ひとり親に関すること、生活困窮者や高齢者を取り巻く制度、育児や介護に関するしくみなど、時事ネタが多いです。全てを覚えることは効率の良い学習方法とは言えないので、得意な分野を決めて、細かいところまで理解することが得点につながるでしょう。

・日常生活自立支援事業

・年金生活者支援給付金

・労働基準法(年次有給休暇)

・育児・介護休業法

・中小企業倒産防止共済制度

・死後事務委任契約

・成年後見制度

・不動産担保型資金貸付制度

・生活困窮者への支援制度

・ひとり親家庭に対する制度

❸定番の計算問題

各項目とも複数の出題があるので確実に得点しましょう。ですが、回答に時間がかかるものが多いので、文章題や時事問題を早々に終えて計算問題に時間をかけたいです。落ち着いて、ゆっくり、基本に忠実に。

■キャッシュフロー表の穴埋め

自分なりの時系列の図を描くことで、いつのタイミングで、どの係数を使用するか都度確認しておく必要があります。

■ローンの返済額

各種ローンの返済額(リボ払い、自動車の残価設定ローン)の計算のほか、総量規制に関する知識を問われることもあります。

■6つの係数 詳しい解説は【こちら】の過去記事

自分なりの時系列の図を描くことで、いつのタイミングで、どの係数を使用するか都度確認しておく必要があります。

■老後資金

退職金の課税については毎回出題があります。必ず正答しましょう。

■住宅資金

購入可能物件の価格や繰上げ返済の効果など、ややこしい出題が多いです。まずは元金均等返済なのか、元利均等返済なのかの確認を。

■健康保険 詳しい解説は【こちら】の過去記事

保険料、標準報酬月額、傷病手当金、自己負担限度額(高額療養費の多数該当・世帯合算を含む)が必須項目です。

■雇用保険

基本手当日額、高年齢基本継続給付金を算出する際の、賃金とは?

■公的年金

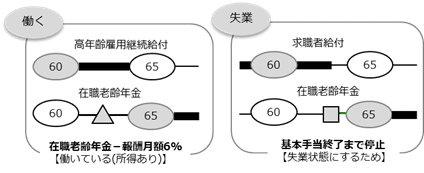

老齢年金、障害年金、遺族年金それぞれの年金額(受給額)の計算はもちろん、併給調整のしくみについて確認が必要です。とくに、老齢年金、障害年金の計算問題は、何度も確認しておきましょう!また、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付、在職老齢年金と基本手当が「いつ」「どの程度」調整が行われるのか、最近は出題が減りましたが要チェック項目です。

■その他

・国民年金基金の共済金

・中小企業の資金繰り表

・公正証書作成手数料

が定番の計算問題です。過去問を参考に、必ず得点したい易しい出題です。

あなたに合った回答方法、学習方法

[別記事]資格試験を勝ち抜くコツを作成しました

必須問題1. 6つの係数

最初の出題は、FP業務に関することです。提案書関連の出題として、FPの行動規範、著作権、個人情報保護についての理解が問われます。必ず理解しておきたい内容です。

また提案書関連の出題は2つあります。キャッシュフロー表の穴埋めでは、経過年数と変動率を考慮した金額を正しく計算できるようにしましょう。また、6つの係数に関する出題は、図を描くことで、どのタイミングで、どの係数を使用するかを確認しながら回答するようにしましょう。【さらに詳しい解説はこちら】

▼2021年第1回試験(問題8)解答例【さらに詳しい解説はこちら】

❶ 問題の条件文をもとに流れ図を書く。積み立てや切り崩しの場合には、そのことが分かるように図を工夫する。

❷ 問われている金額を求めるために、どの順番で計算するか、どの係数を使うのかを考える。

❸ 問題の条件文に❷の順番を記入し、漏れがないかを確認する。

必須問題2. 各種ローンの返済額

各種ローンについて、総量規制に関する知識、ローンの返済額を求める計算問題が出題されます。返済方法の知識を問われることもありますが、計算問題(表の穴埋め)であっても的確に回答できるように、演習しておきましょう。とくにリボ払いの特徴、またマイカーの残価設定については、返済のルールを知っておくことが大切です。

▼2018年第1回試験(問題13)解答例;残価設定ローン

▼2020年第2回試験(問題17)解答例;リボルビング払い返済

必須問題3. 老後資金

老後資金(リタイアメントプラン)についての出題が増えています。退職所得の計算は以前から定番ですが、高齢者住宅、資金の貸付、自立支援事業、成年後見制度、信託制度などに関する知識など時事ネタを反映した出題が多いです。

高齢者住宅については、サービス付き高齢者向け住宅の要件を必ず覚えておきましょう。また、他の住宅との違いについても理解を深めておく必要があります。

▼サービス付き高齢者向け住宅

・登録制度(有料老人ホームも可)

・25㎡以上(共同利用部分の広さが十分なら18㎡)

・バリアフリーが義務

・サービスの提供

※安否確認、生活相談は義務

※介護、医療、生活支援は登録要件ではない

・前払家賃、支援サービスの対価等の保全措置

・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭徴収不可

自立支援事業については、対象者の要件や、成年後見制度との違いを理解しておく必要があります。あまり細かいことまで問われることはありません。

▼日常生活自立支援事業の対象者(両方に該当するひと)

・判断能力が不十分な人

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人

・日常生活自立支援事業の契約の内容について

判断し得る能力を有していると認められる人(本人が契約)

必須問題4. 住宅資金

フラット35に関しては要件や仕組みを必ず理解しておいてください。計算問題は必須で、6つの係数を使った出題や、購入可能物件の金額を求めるもの、繰り上げ返済を行った効果などを問われるのが定番となっています。

▼2021年第1回試験(問題9)解答例; 購入可能物件の金額

繰上げ返済に関する出題は、返済額軽減型で繰上げ返済したあとの返済額を求める出題や、繰上げ返済の効果(減少した返済額)を求める出題があります。いずれも、元利均等返済か元金均等返済かを確認したうえで、図を描く練習から始めましょう。

また、6つの係数を利用することになりますが、

・債務(残債)を求めるには、年金現価係数

・返済額を求めるには、資本回収係数

を使うことを覚えておきましょう。

▼2021年第1回試験(問題10)解答例; 繰上げ返済の効果

必須問題5. 健康保険

健康保険(国民健康保険、健康保険)に関しては、その適用要件、保険料の算出方法、給付の種類(とくに高額療養費、傷病手当金)、育児に関すること、退職者の制度など、非常に多くの知識や計算問題の出題があります。

■保険料

家族構成(年齢や年金受給者)に注意したうえで、計算の対象になるかどうかの判定が重要です。問題文には必要な項目が列挙されているので、落ち着いて回答すれば計算漏れはないはずなので、対象者が分かれば正答できます。

▼2021年第1回試験(問題22)解答例

■高額療養費

これまで、世帯合算や多数該当についての出題が続きました【詳しい解説はこちら】。2021年第1回試験では初めて消費税を含めた支払額を計算することになりました。参考までに解答例を掲載しておきますね。【さらに詳しい過去問解説】

▼2021年第1回試験(問題23)解答例

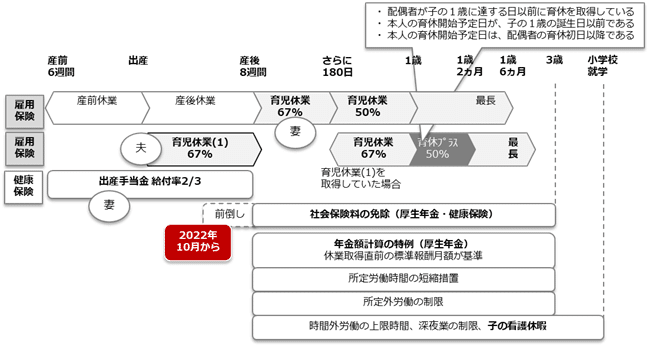

■育児休業

健康保険のほかに「どのような給付」が「いつからいつまで」「誰に」給付されるのかをまとめておく必要があります。毎年のように仕組みが変更になりますので、常に最新の情報を確認しておくようにお願いします。

■傷病手当金

金額を算定する際の期間について「支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額」を誤解される方が多いので、間違えないように注意してください。

必須問題6. 雇用保険

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことで労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、労働者の職業の安定、雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上を目的とする保険です。

試験では失業・休業に関することを中心に、その他の給付についての知識も多く問われます。最近では、育児や介護による休業に関する出題が細かい部分まで問われます。

基本手当(求職者給付)に関しては、基本手当日額を計算する際の”賃金の範囲”を確認しておきましょう。

教育訓練給付に関しては、最低でも一般教育訓練給付について基本事項を理解しておきましょう。

▼高年齢雇用継続給付

給付金の計算ができるようにしましょう。計算式は与えられますので、あてはめる数値を間違えなければ正答できます。ただし最後に、計算結果が上限を超えていないかの確認を忘れずに。

▼育児休業給付・育児休業

従業員が育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。 育児休業中の労働者は仕事に入れず、かといって雇用をしている事業主も休業中の労働者に今までどおりの給料を支払うわけにもいきません。育児休業給付金は育児休業者に国が給付金を支給し、生活に困らないようにするための制度です。

▼介護休業給付・介護休業

介護休業給付は、家族の介護のために仕事を休業する際、給料の67%が保証される制度です。介護のために仕事を休業すると、もちろん満額の給料はもらえないですが67%の給料が保証され、休業期間が終わると職場に復帰することができます。そのため、介護と仕事の両立を支援する制度だと言えるでしょう。介護休業は法律で認められた権利で、条件を満たした場合に最大93日まで、最大3回までの分割で支給されます。

必須問題7. 公的年金

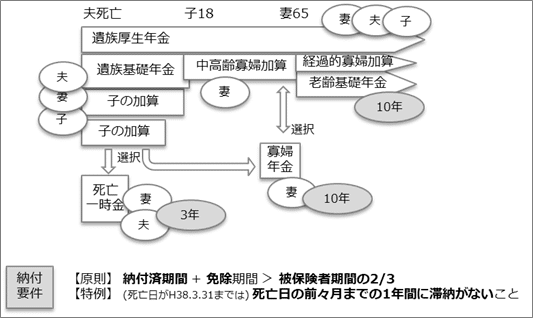

公的年金には、老齢給付以外にも障害給付・遺族給付があり、所得の喪失、または減退に対して給付が行う仕組みで、高齢者に限らず受給することができます。試験での出題は老齢給付の金額に関するものが中心ですが、他の給付についても受給額の計算ができるようにお願いします。また、それぞれの受給要件、あるいは併給に関する知識をしっかり押さえておきたいところです。10問を超える出題がありますので、確実に得点できるようにしておきたい項目です。

■老齢給付

給付の全体像を知った上で、各問への取組みをお願いします。繰上げや繰下げ、付加年金、加給年金額・振替加算、在職老齢年金について、知識だけでなく計算問題にも対応できるように繰り返し演習をお願いします。

老齢給付の全体を理解した上で、下記のような簡単な図を描きながら回答を進めると正答が得られやすくなります。最近は「経過的加算」についても考慮する出題が多いので、細かいルール(年齢要件、加入歴)まで理解しておく必要があります。また、配偶者がいる場合の加給年金額・振替加算が対象になるか否か、何度も確認をお願いします。

▼2021年第1回試験(問題34)解答例

在職老齢年金についての出題は少なくなりました。以前は計算問題が多かったのですが、最近ではほとんど出題が無くなりましたが、

・在職老齢年金の対象となる年金額

・雇用保険(高年齢雇用継続給付、求職者給付)との併給

についてのルールの確認をお願いします。

■障害給付

老齢給付と同様に、障害給付の全体像を確認しておきましょう。障害給付のポイントは「子の加算」と「配偶者加給年金」です。それぞれの要件を覚えておきましょう。

■遺族給付

遺族年金は被保険者が亡くなった場合に支給される年金です。遺族年金も遺族基礎年金を軸にしていますが、制度により受給権者(遺族)の範囲が異なるので、誰がいつから、どのような給付を受けることができるのか、細かい要件まで確認をお願いします。計算問題だけでなく知識を問われることも多いので、受給要件、停止条件、併給など過去問で理解を深めてください。

■併給調整

公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったとき、いずれか1つの年金を選択する必要があります。基礎年金に厚生年金が上乗せして支払われるため、同じ支給事由で受けとれる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と障害厚生年金」「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、併せて受給できます。

また、65歳以後は、特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられる場合があります。

必須問題8. 企業年金・個人年金

企業年金は、あらかじめ定められた給付額を賄うのに必要な掛金を年金数理により算出して拠出する制度です。試験では、iDeCoについて、加入できるひと、拠出できる金額などの基本事項が問われたり、個人年金(確定給付年金/国民年金基金や小規模企業共済)の共済金の計算が出題されることがあります。簡単な出題ですので、得点しておきたいところです。

▼2020年第2回試験(問題45)解答例

余力のある方が”確実に合格する”ために

1. 教育資金

奨学金と教育ローンに関する知識を理解していれば十分です。奨学金に関しては、貸与型奨学金の第1種と第2種の違いや返済方法、給付型奨学金の要件についての知識が必要です。教育ローンに関しては、教育一般貸付の基本事項を理解していれば十分です。

2. 中小企業の資金計画

決算書に関して、キャッシュフロー表の理解が必要です。とくに売掛金・受取手形による回収、買掛金・支払手形による支払を行ったときの現金の流れを理解できているかを問われます。難しい出題ではないので、確実に得点できるように演習をしておきましょう。

また、小規模企業共済や中小企業退職金共済制度、中小企業倒産防止共済に関する知識が問われますが、こちらはだいぶ余力のある人だけ覚えれば良い内容です。ここに注力するなら、別のところで確実に得点できるようにしたいです。

3. 労働関連の法律

労働基準法に規定のある年次有給休暇、労働契約法、改正パートタイム労働法に関する基本事項を理解しておきましょう。過去問を参考に出題内容を確認しましょう。

・年次有給休暇は「〇時間」「〇日」などの数字

・その他の法律は「〇〇が可能」「〇〇が不可」

がキーワードです。

4. 介護保険

とくに覚える項目はありませんが、ぜひ得点しておきたい出題があるので「〇割負担か」を正答できるように、過去問で演習をお願いします。

5. 生活の困窮対策など

これまでに下記の制度についての出題がありました。毎回の出題ではありません。

▼生活の困窮対策

・生活福祉資金貸付制度

・生活困窮者自立支援制度

・年金生活者支援給付金

・障害者総合支援法

▼ひとり親家庭

・児童手当法と児童扶養手当法

・ひとり親家庭の医療費助成

・母子父子寡婦福祉資金貸付金

総括

過去問題集を購入し演習するのはもちろんのこと、あらゆる出題(特に計算問題)に対して、自分なりの解答方法を編み出すことが先決です。時間のかかる出題、まったく見当のつかない文章題など、受験者を混乱させる要素が多いので、自分の解答ペースを考えておきましょう。

出題範囲が広いので、山を張っても当たらないのが関の山だと思います。

・基本事項を正確に覚える

・計算問題は過去の出題を参考に、早く正確に回答できるようにする

・6つの係数を使った問題は後回し

社会保険や3大資金計画に関する知識は、日常生活に役立つ内容ですので、試験が終わっても覚えておくようにしましょう。知っているのと、知らないのとでは、市役所などで質問するレベルが大きく変わります。そして正確に、自分を取り巻く社会保険、社会保障を知っておきたいものです。

下記、ご参考に。

2022年11月試験向け 受験対策講座 オンラインにて開催決定!

受験対策テキスト 最新版

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?