第17回:実践的霊学5 日拝・天照大御神を拝む

日本では古くから行われていた日拝

霊的に身を守る実践的霊学は、腹式呼吸を日々の習慣にすることが、一番簡単で安上がりな方法だ。

この日々の腹式呼吸と合わせて習慣化すると良いのが、晴れた日に朝日を拝む日拝である。

私の大工だった祖父も日拝をしていたが、これは祖父に限らず、昔の日本人は朝日を拝む習慣があった。

私の祖父の生まれは明治後期で、今ほど科学的ではなかった時代のせいか、人々の暮らしは常に自然と共にあった。

そんな彼らは現代人とは違って、自身の身体に何が必要なのかを野性的な本能で理解していたのだと思う。

それが朝日を拝む「日拝」だったに違いない。

日拝の効果(病気平癒・運気向上)

太陽は、1分間に18回熱放射をしている。

その太陽のエネルギーを自己の体内に取り入れることができたら、どのような効果が得られるのか。

それは「病気が癒える」というものである。

しかも、効果はそれだけではない。

「運気が上がる」ということも確認されている。

これから日拝の効果とその方法について説明をしていく。

朝日を拝み続けて病気平癒した黒住宗忠

まず、日拝の説明の前に、病気治しと運気向上について話そう。

日拝で病気が治った例として有名なのが、黒住宗忠という人だ。

彼は幕末時代、備前国(岡山県)の神職の家に生まれた。

30代前半までは家族関係も良く順風満帆な人生を送っていたが、ある日を境に霊的試練が始まる。

彼は村でも評判の孝行息子だったが、突然、流行り病で立て続けに両親を失ってしまう。

その悲嘆から彼は衰弱し、労咳に罹ってしまったのである。 (労咳とは、今でいう肺結核のことで、当時は不治の病であった。)

医者からも余命幾許もないと宣告された彼は、死を覚悟する。

子供の頃からお天道様を拝むことが好きだった彼は、最期に朝日を拝みたいという心境になった。

そして、毎朝、陽光を浴び続けるうちに徐々に元気になり、遂には健康体に戻ることができたのである。

彼はこの経験から、自らの「心の陰気」が病を呼び込んでしまったことに気付いた。

それは、彼が悲嘆のあまり気が枯れ、気枯れ(穢れ)てしまったからだ。

気が枯れたなら、逆に陽気を取り込めば良い。

それが「朝日を拝む」という方法であった。

このように、太陽光には、死の病に罹ってもその死を克服するだけの天然の力が漲っているのだ。

だが、太陽光の力は、病気治しに留まらない。

高周波数の気で運気向上 / ヨーロッパ人の日拝

日拝で運気が上がる。

それを実感しているのは、海の向こうのヨーロッパ人だ。

元々、ヨーロッパでも古くから日拝があったのかというと、そういう訳ではない。

日本の神職の方がフランスから招聘されて、古神道の行法を海外に伝えたのだ。

その中に、日拝の行法があった訳である。

彼らが日拝を始めると、8~10日の間に幸運が訪れた、という僥倖があったそうだ。

運気が上がる理由は、簡単である。

太陽光を拝んで身体に浴びるということは、高周波数のエネルギーを自身に取り入れることである。

生命力が上がれは運気が上がるのは当然で、それは自動車がガソリンを補給するのと同じことである。

私達現代人は、日常生活の中で気付かぬうちに心身共に疲弊しているものだ。

そのため、栄養価が高い食物の摂取だけでは事足りず、外部からも自然界の気を摂取しなければならない。

その一つの方法が日拝である。

日拝に適した時間帯

理論的なことはさておき、日拝の仕方に移ろう。

まず、日拝をする時間は、朝早ければ早いほうが良い。

時間が経てば経つほど、太陽は輝きを増してくるので、眩しくなる。

要は、朝早い太陽の方が、光が柔らかいので目に優しいのだ。

日拝をする時間帯は、遅くとも朝の9時頃くらいまでが良いだろう。

なお、正午の太陽では光が強すぎて目を痛めてしまうので、避けた方が良い。

夕方の太陽は陰気なので、神気の力が弱くなってしまう。

また陰の気なので、生気を吸われてしまうという説もある。

参考までに、古神道家の相曾誠治氏の説では、午前8時から10時の太陽光は活動が活発なので、それに合わせて日拝をすることを奨めている。

ただ、残念ながら、この時間帯は現代人には仕事や授業があるので、時間を作ることは現実的に難しいだろう。

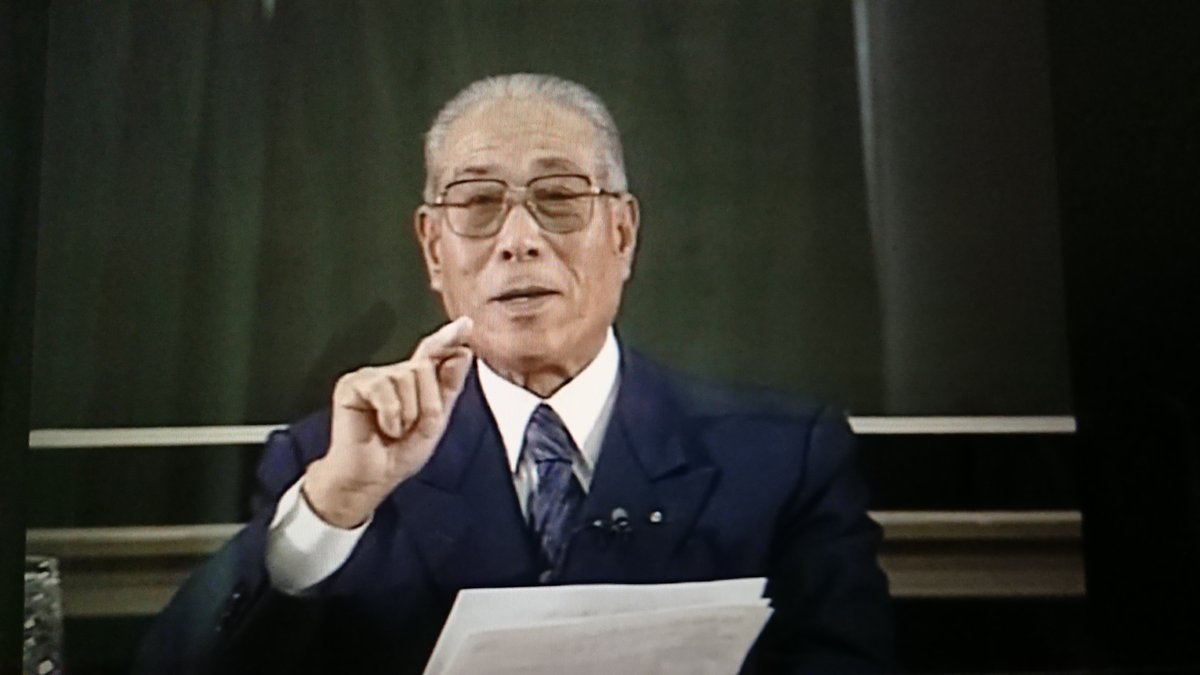

特に日拝についての理論と方法を

詳細に説いてきた古神道家である。

氏の著書は、生前に二冊しか残されてはいないが、

講演会で話されたことを凝縮したものなので、

内容はとても濃密である。そのため、

難解さが伴うのは覚悟しなくてはならない。

日拝の仕方と要点

これらのことを踏まえた上で、日拝の仕方について説明すると、朝起きて水で顔と手を洗い、口を漱いで身を清めてから朝日を拝むと良い。

禊ぎをするのは、これから天照大御神を拝もうというのだから、心懸けとして清らかにしておくのは至極当然である。

(現代社会はストレスで穢れている。)

神気は、心の綺麗な者により強く感応する。

何故なら、心が濁っていては、神が神気を与えても通る気も通らないからだ。

そのための禊ぎである。

また、日拝は基本的に眼鏡やコンタクトを外して裸眼で行う。

そして、部屋の中で行う場合は、窓を開けて太陽光を直接浴びるようにする。

(窓ガラスで太陽光を遮断しない。)

私の日拝の仕方は、次の通りである。

1. 朝日が昇ったら、太陽に向かって二拍手する。

2. 顔の前で合掌し、両手の指を付けながら、やや菱形を作って

左右に開き、中から太陽を覗く。

3. ゆっくり呼吸をしながら、天照大御神と融合していると観念する。

4. 5分から10分間経ったら、二拍手して終わる。

これは私の日拝の仕方なので、少し補足すると、始めと終わりの二拍手を省いてしまっても構わない。

また、左右の両手で作ったやや菱形の形についても、両方の小指を離した形でも良い。

もしくは、両手の親指と人差し指のみをつけて三角形を作った形でも良いだろう。

この両手で作った空間から朝日を覗き込むことで、眩しさを緩和させられる。

要は、両手の中央にある労宮から、陽気を吸収できれば良いということだ。

天照大御神からいただく太陽の御神気

この日拝を毎日行うようにすれば、太陽の神気により、心身の浄化と健康の促進へと繋げていくことができる。

日拝は曇りの日でもできるが、私は朝日が出ている日にしか行わない。

曇りの日でも、いつもの時間帯に太陽がそこにあると思って行えば、神気を得ることができる。

日本神道は、本来、純粋な太陽信仰である。

それは、神典古事記の中にある天照大御神の

岩戸隠れの条に、霊話として顕わされている。

もし、太陽光線がなければ、全ての地上の生命は

生きてはいけない。まさに、太陽は神である。

なお、日拝は霊的にも効果があり、松果体の活性化も促すことができるそうだ。

松果体とは、脳の奥に存在する松の実の様な形をした、とても小さな内分泌腺である。

科学的には未だ解明されていない部位であるが、精神世界では、霊視や直観等の霊的な能力を司る重要な部位として知られている。

この松果体が活性化すると、霊能力が目覚めるといわれており、近年では、936Hzの周波数が松果体の活性化を促すとされている。

(国内でも、日本製の936Hzの音叉が開発・販売されている。)

そういう意味でも、日拝は、今後の時代に必要な霊的行法なのかもしれない。

参考文献1:超古神道Ⅰ サニワと大祓詞の神髄

参考文献2:超古神道Ⅱ 言霊と太陽信仰の神髄

相曾誠治氏の著書、超古神道はⅠ・Ⅱ巻からなるが、出版元の山雅房で二冊同時に購入すると割引価格で購入できる。

相曾氏は日拝鎮魂法について詳細に説いており、太陽を拝む上で印の結び方や、十言の神呪の息の継ぎ方や、唱え方の秘訣も説かれているので、日拝を実践していく際に大変参考となる書籍である。

(古神道でいう十言の神呪とは、太陽神天照大御神をひらがなまたはカタカナに変換すると、「あまてらすおほみかみ」というように、神の御名が十文字の神聖な呪文になることをいう。)

ただし、相曾氏の著書は、古神道の基礎知識が事前に身に付いていない人には理解するのは難しいため、初学者向けの本ではない。

そのため、初学者が古神道を理解する助けとなるのは、今は絶版となっている学研のブックス・エソテリカシリーズ「神道の本」と「古神道の本」二冊を古本で購入して学んでおいた方が良いだろう。

霊的な道は、精進を要する。