「適度な踏み付け」により生き延びる植物

オオバコをご存知ですか?

オオバコは日本各地からアジアに分布する多年生草本で、路傍雑草の代表格である。

オオバコは「大葉子」であり、漢名では「車前」(シャゼン)という。

車のとおるような場所にも生育することに着眼したもので、なるほどと思う。

やや湿った場所を好む。果実には粘着性があり、靴などに付着して散布される。

葉や花茎には踏みつけに適応できる丈夫な維管束が発達している。

維管束の周りには丈夫な繊維が取り囲んで維管束を守っている。

葉を地面に這わせるようにしていることも、踏みつけへの対応である。

踏みつけが弱い場所では他の草が高く伸びて光を得ることができなくなってしまう。

適度な踏みつけによ生き延びることができる植物である。

オオバコに"口"があったら愚痴をこぼすのかなぁ そんな事を想像します。

次いでハハコグサ(母子草)を見られた事はありますか?

ハハコグサは、キク科ハハコグサ属の越年草(二年草)です。

道端や畑などに見られる小型の草で、全体が白い綿毛に包まれていて白っぽく見え、葉は細いへら形で、春から初夏に細かい黄色い花を密に咲かせる。

春の七草の1つ、御形(ごぎょう)でもあり、茎葉の若いものを食用にする。

『一言うんちく』

牧野富太郎博士によれば、茎の綿毛や種子の冠毛が「ほおけだつ」ようすを書き言葉で「ハハケル」と書いた。

これが転化して「ははこ」となったものとしていますハハケル」と呼ばれ,母子の字が充てられた…らしい。

古名ゴギョウ(御形)とは,平安時代の史徳天皇の祖母と父が相次いで亡くなったとき、不思議と野辺にハハコグサの姿がなかったとの故事によります。

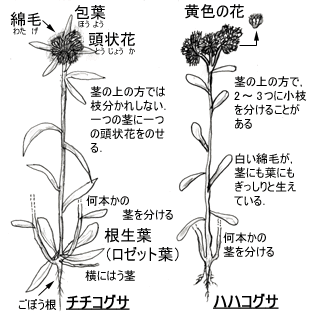

ハハコグサにチチコグサがあります。ハハコグサは二年草でチチコグサは多年草。さらに外来種があります。

< 類 似 種 > チチコグサの頭状花は黄緑色で,包葉がよく目立ち,葉の幅はハハコ グサより狭く,表面にはあまり毛を生やさない。

外来種のウラジロチチコグサやチチコ グサモドキは,葉腋にも集合花をつけ,いずれも花の色は淡褐色~紅色となる。

芝の中に広がったのはハハコグサだと思っていましたが、チチコグサのようです。

そして、牧野富太郎氏の名前も必ず出てきて納得!となります。

「草」の意味

地面に勝手に生える植物という意味がある。

粗末なものという意味もある。

また、文章や書類の下書きという意味もある。

成長が早い植物を漢字で「草」と表現したと考えると面白い。

草の一本も嫌う人に、除草剤を平気でまく人に思い改めて欲しい願いと考えます。

草を思う(考える)元年になるよう…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?