今朝出会ったいくつかの不思議

赤松林ウォーキング中に出会ったヘビ。今年は寒暖差が大きく晴れた日は温まった地面にのんびりと身体を伸ばしている"ヘビさん"に何回も出会います。

あちらの方が驚くようです。

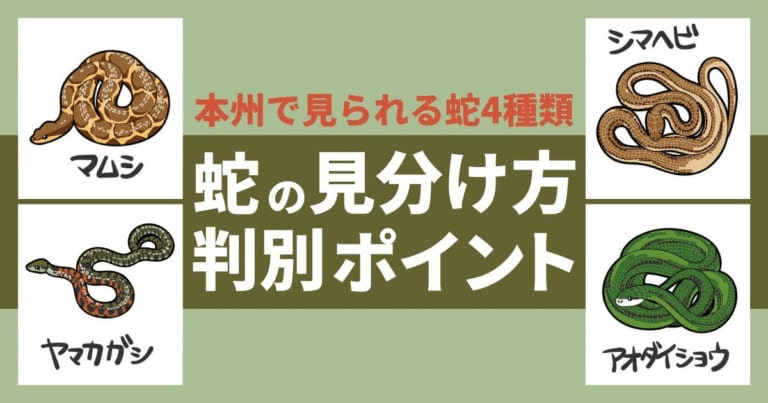

案外シンプルでわかりやすいイラストです。

敷地の境界の塀に我が家は蛇籠(じゃかご)を利用しています。

(世田谷ガーデン俱楽部)

ガビオンの耐久年数は約30年で、これは目隠しとして使われる、レンガ約25年、アルミフェンス約10年、ウッドフェンス5~10年と比較しても耐久性が高い。

深い考えはなく、土地柄に合う塀をと思って山間部を車で通った時、土砂崩れを防ぐための蛇籠が眼につきました。

オーダーしてすぐ作ったのが十数年前の事です。

経年数を感じる…

冬には姿が現れます。

中に入れた石はコレも比較的近い那須塩原市の蛇尾川(さびがわ、じゃびがわ)の河川敷から何回も運びました。

割った石ではない川を転がった丸い石が欲しかった。

何が言いたいのか…コレが冗談ではなく蛇が住んでいる。

脱皮した皮も見かけます。いつしか景色になりました。

二つ目はエゴノキです。花が咲いたのか?と足を止めてよく見ると…

めくれ上がったエゴノキの葉裏にお饅頭(虫こぶ)がびっしり並んでいました。

虫こぶは、植物組織が異常な発達を起こしてできるこぶ状の突起のこと。

エゴノキの虫こぶと言えばエゴノネコアシで決まりだと思っていたら、このエゴノキハヒラタマルフシも含め、エゴノキは虫こぶの宝庫のようです。

このお饅頭はもう少しすると葉から落ち、なかの幼虫は土に潜り、春には立派(?)なエゴタマバエになるのだそうです。

(くさき365日) はた衛門の植物写真日記

はた衛門さんに教わりました。

虫コブを作る虫には好みの木があって、エゴノキを選んで虫コブを作る虫と虫コブには、エゴノ・・・又は、エゴノキ・・・と言う名前が付けられる。

虫こぶにはタンニン(渋)が含まれ、古くはお歯黒やインク、皮なめしなどに利用されてきました。

糸の染色にも使います。

三つ目です。

林の中で出会うと蝋細工(10㎝)の妖精に会ったようです。この世のものと思えない不思議な植物です。ユウレイタケ(別名)

『蝋細工のような銀竜草(ギンリョウソウ)から「西の魔女が死んだ」に至るまで』

noteの別頁参考

小さな虫が蠢(うごめ)くさまはにわかに理解できない景色です。

自然界で生きている生態系に驚きました。

今は"家族"のように2fから声かけをします。

木は植えるとどんどん成長します。この辺りが丁度良いと思っても止まりません。楽しむのみ…

花の咲く木は2fから眺めると手に取るようで視点も変化して楽しみが増します。

"木漏れ日"とは外国語では表現しにくい日本人の独特の感性によるものだそうです。

木陰とは違う趣き。

初夏の自然界はこうして刻々と刻まれる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?