精密採点Aiについて(仮説編)

∀εです。本記事では精密採点Aiにまつわる仮説を書き留めていきます。

仮説と言うと聞こえはいいですが、自分の中でなんとなくこうじゃね?って思っていることを書くだけです。ある程度実践を重ねる中で得た知見なので少しは信頼してもらってもいいかもしれませんが、気に留めていただく必要もないように感じます。

この記事は新たな仮説が思い浮かぶたびに項目を追加していきますので、訂正などと併せて随時更新される形になると思います。また、有識者の方からのご指摘もお待ちしております。

(注意)

この記事では「通説」という語が登場する場合があります。その内容については、下の記事をお読みいただくか、ご自分で調べていただくなどして理解していただきたく存じます。

(更新履歴)

2023/9/21 記事作成

2024/1/9 「素点およびAiボーナスについて」の章を追加

2024/3/17 「安定性仮説」の章を加筆

2024/3/17 「ロングトーンに困った時のためのヒント」の章を追加

2024/5/5 「安定性仮説」の章を修正

1.安定性について

チャート評価項目の一つである安定性は、一般に「声の震えを検知し減点する」と言われています。しかし現在主流となっている安定性の通説は一般性に乏しく、また説明がつかない現象も時折見られます。そのため今回は安定性の評価について、ある程度の一般性が見込める仮説を書いていきます。

(一応主はこの仮説を思いついてからの1年4カ月の間、安定が原因で曲攻略を諦めたことはなくなったので、信憑性はあると思います…)

まず、通説として「安定性の評価は減点方式である」ということが言われていますが、これは部分的に誤りであると考えます。たとえば、すべてのノーツの発声を一瞬だけにとどめた場合、安定性の点数は50点以下となることが殆どのように思われます。またしゃくりやこぶしを入れたバーでは安定性の減点が生じないという定説に従い、(常識の範疇を超えて)おびただしい量のしゃくりやこぶしを入れると、安定性が低くなっていきます。これらの結果は(通説における)「安定性の減点を防ぐための行為」によって生じたものですから、減点方式、すなわち最初に持ち点が存在するという通説と矛盾します。

これを解消する次のような仮説を導入します:

・安定性の評価は、評価対象の存在によって与えられた基礎点から、声の震えによって減点をしていく方式で行われている。

この仮説では、安定性に初期状態における持ち点は存在せず、評価対象となる箇所があって初めて持ち点の初期値(100点)が生じる、ということを主張しています。評価対象としては「時間長が一定以上あるノーツのうち、ノーツ全体の入力受付時間中、一定割合以上の時間の発声があった場所」を考えると、現象との整合性が取れます。

さらにここに「上手いビブラート」、すなわち評価8以上のビブラートを入れることで持ち点の回復が発生すると考えられます。この加点が他の箇所での声の震えによる安定性の減点をある程度カバーしているものと考えると、安定性評価で高得点を取りやすいこととも整合性が取れると思います。

(2024/3/17 追記)

上の仮説に対して十分な量の反例が確認されましたので、今後説の一部を修正し、これをカバーすることを試みます。まだ何もアイディアがないので考えるべきことを書き留めるだけにしておきます:

・安定性が0となるのはどのようなときか

・(特にオート)ビブが安定に与える影響はなにか

・ノンビブのときの安定性の処理はどうなっているか

(追記おわり)

この仮説に従うと、しゃくりやこぶしを大量に入れた場合や、すべてのバーで一瞬しか発声しなかった場合などに安定性が極端に低くなることを、「評価対象がほとんど存在しないので、基礎点がほとんど与えられない」という形で説明することができます(しゃくりとこぶしは「安定性の減点を防ぐ」のではなく、「検知されたノーツを安定性の評価から除外する」働きを持つと考えるのがよさそうです)。

さらに、精密採点DX-Gにおいて「間奏ビブで安定性が回復する」という現象を、間奏ビブをノーツ上のビブラートと同一視することで説明することができます。

次に、「評価対象」と判定された箇所において、どのような評価が行われているか、という問いに対する仮説を提示します:

ノーツの入力受付時間中、ピッチが連続的に閾値以上変動する箇所があり、これが表現技法の条件を満たさない場合減点する(声の震えによる減点)

表現技法が検知されたバーでの発声は安定性評価の対象外となる

上手いビブラート(目安として評価8以上)のビブラートは正解音をまっすぐ発声しているものとみなし、適宜前述した基礎点の加点を行う。

上手くないビブラートには声の震えによる減点が適用される。

1つ目の「閾値」は、ノーツの長さに依存しない一定値と考えています(ノーツ長に依存する場合、ノーツ密度の高い曲で演算量が膨大になってしまうため)。

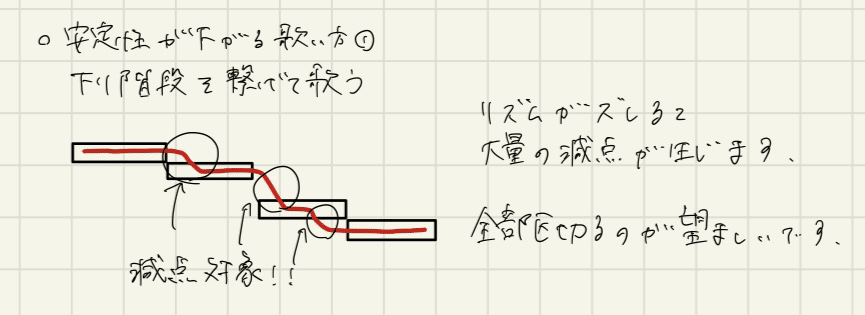

この仮説に従うと、通説において「安定性が下がる」と言われている下図のような歌い方で減点が生じる理由を説明することができます:

安定性についての仮説は以上です。

と言いたいところですが、「オク下歌唱は減点対象にならないのか?」という声が飛んできそうなので、一応それについても説明します。

これは全く新しい仮説などではなく、単純に「低い声の方が音に対応する周波数帯が短いので、声の震えが検知されやすいだけ」と考えています。低音を安定した周波数で出すって結構大変なお仕事なんです…が、それができる人(=発声がきちんとしてる人?)は特に影響はないと思います。

2.表現技法による表現力への加点について

元来、表現技法は入れれば入れるほどよく、必要量もある程度決まっているため長い曲の方が表現が埋まりやすい、というようなことが言われています。しかし私は、次の要素の方が重要視されるのではないかと考えています:

・バランス:同じ技法を大量に入れるのではなく、様々な技法を少しずつちりばめること

・密度:特に小区間ごとのノーツ数に対する表現技法数

自分の肌感覚にすぎませんが、評価の重みとして

(曲全体を通しての表現技法数のバランス)>(小区間ごとの表現技法数のバランス)>(小区間ごとの密度・絶対数)>(曲全体を通しての密度・絶対数)

の順になっていると考えており、上位の要素が理想値に近いほど、最終的に算出される表現力の点数は高くなると思っています。

実際、バランスが悪くても回数でゴリ押すことは不可能ではないので(むしろそのやり方のほうが広く受け入れられている)、信用していただけなくても結構です。

3.素点およびAiボーナスについて

精密採点Aiの素点について、ある程度分かってきたことがありますので、ここに書き留めてみます。

3.1. 素点の計算方法

まず、次の2通りの方法でボーナス点を算出します:

1.チャートから算出される総合得点から、精密採点DXで同じ歌唱をした場合の点数を差し引く

2.Ai感性点を100で割る

(ただし、算出される値が0.1より小さい場合は切り捨てて0とする)

この2つのうち、値が大きい方をボーナスとして採用します。したがって、素点は

・Ai総合得点-DX総合得点

・Ai総合得点-(Ai感性点/100)

のうち低い方となります。

以下、LIVE DAM Ai(DAM-XG8000)およびLIVE DAM Air(DAM-XG8000R)に搭載されている精密採点Aiを「商用機」、カラオケ@DAM for Windowsに搭載されている精密採点Aiを「Win版」と表記します。

3.2. 商用機におけるボーナスカット

上の説明から、Ai採点でボーナスカットを実現するには2種類のボーナスをどちらも0.1以下にすればよいことがわかります。しかし、Ai感性点は35点より低くならないことが知られていますので、ボーナス点は0.350点より小さくなりません。したがって、この方法でボーナスカットを行うことはできません。

一方、知られている通り、Ai採点では2種類のボーナス計算の結果にかかわらずボーナスカットを実現する必要十分条件が知られています。それが「Ai->Ai+」です。この条件をみたせば、チャート値から算出される総合得点が最初から表示され、このときカンストチャートとなる歌唱であれば素点カンストとなります。

素点カンストについての詳細な説明は下の記事をご覧ください:

3.3. Win版におけるボーナスカット

Win版では商用機と異なり、Ai->Ai+がボーナスカットの必要十分条件でないことが検証されています(恐らく必要条件でも十分条件でもありません)。したがって、2種類のボーナス点のうち高い方が採用されるという説と併せて、ボーナスカットは不可能であるように思えます。しかしWin版でもボーナスカットが可能なことが知られているため、上の説に修正を加えるかたちでこの現象の説明を試みます。

現在確認されているボーナスカットリザルトに共通する事項は、Ai-の値が十分に大きい(100に近い)ことです。したがって、次のような修正を考えることが出来ます:

Ai-の値が十分に大きいとき、方法1.によって算出されたボーナス点がそのまま使用される

これによれば、Win版で素点カンストを狙う場合次の条件を全て満たす必要があると考えられます:

1.Ai採点で100.000点となる音声を入力する

2.DX採点で99.900点以上となる音声を入力する

3.Ai-を十分大きくする

ちなみにAi-が大きい時のボーナス補正撤廃は、商用機には存在しないように思えます(自分のデータではそうでした)。したがって、この方法は商用機では採用できない可能性があります。しかし万が一可能だった場合、Ai+が100でも素点カンストが可能になりますので、攻略の幅が大きく広がることが期待されます。

自分としては「青線を飛ばしながらAi採点とDX採点の両方で高抑揚を取る」という行為が絶望的な難易度であるように思えるので、なかなか厳しいとは思っていますが…どなたか研究してくれませんか(投げやり)

3.4. 抑揚とボーナス点の関係

3.1節の説明から、ボーナス点の大きさは基本的にDX採点とAi採点の点数の差に依存することが分かりました。したがって、VL、安定、リズムが大きく欠けていない場合、ボーナス点ごとに対応する状況は以下のように考えられます:

・ボーナス点が大きければ(3~4点以上)、大小差が足りない

(=DX採点が好まない抑揚のつけ方をしている)

・ボーナス点が小さければ(1~1.3点未満)、大小差をつけすぎている

(=DX採点での評価が高い抑揚のつけ方をしている)

・どちらでもなければ、大小の割合が理想から大きく離れている

4.ロングトーンで困った時のためのヒント

これに関しては仮説でもなんでもなく発想を置いておくだけです、参考になれば幸いです:

・ロングを狙わない微妙な長さのバーは区切るか、中央にこぶしを打つ

・ロングバーの直前で区切る

・ロングバーの途中から発声を始める

・ロングバーが始まる前から正解音を発声し始め、全部塗ってからヒーカップなどで締める

・ロング→ビブ(=1秒程度伸ばしてからビブを入れる)

以上です。お疲れさまでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?