The Bug - Fire - 感想

先週、8月27日にThe Bugのニューアルバム『Fire』がNinja Tuneから発売された。

アルバムとしては前作『Angels & Devils』(4thアルバム)から7年振りであるが、去年Hyperdubからベルリン在住のアメリカ人プロデューサー/ボーカリストFelicia ChenのソロプロジェクトDis Figとのコラボレーション・アルバム『In Blue』をThe Bug Ft Dis Fig名義で発表していたので、7年振りという感覚もそんなになかった。『Angels & Devils』の発表以降、The Bugはワーカホリック気味に多くの作品を名義を使い分け様々なレーベルから発表していていたのもあるだろう。

90年代からKevin Martin(The Bug)はGod、Ice、Techno Animal、White Viper、The Curse Of The Golden VampireといったJustin K Broadrickとのユニットでの作品や、『Macro Dub Infection』、『Ambient』といった名作コンピレーションのプロデュースなど多彩な活動を展開していたが、2000年代はその勢いが少し落ち着いていたように見えたが、2010年代に入ってから再び加速していき、現在の彼のバイタリティーは凄まじい。とてもポジティブに音楽活動を行っているのがリスナーから見ても分かるし、時代やテクノロジー、世代といったものから学び挑戦することを恐れない姿勢は本当に素晴らしい。

個人的な感想では、The Bugのニューアルバム『Fire』はここ数年の彼の活動を総括し、新たなフェーズに突入した瞬間を捉えた作品であると思う。そして、ある意味でThe Bugがシーンから課せられていた役目を終えたのを告げるアルバムになったような気がする。

『Fire』の最大のトピックはThe Bugのアルバムであるが、King Midas SoundやKevin Richard Martin、さらにZonalの要素も溶け込んでおり、故に『Fire』を特別な作品としている。それらを踏まえた上でリスナーの視点から感じたのは、Kevin Martinというアーティストの自我と創作意欲が良い意味で暴走気味となり、全てのプロジェクトを同一線上で展開し始めているように思えた。

『Fire』がとても素晴らしいアルバムであったので、この作品が生まれる道筋に何があったのかを辿り、『Fire』の深層部に出来るだけ近づき理解を深めてみたくなった。

もし、まだ『Fire』を聴かれていない方がこれを見ているとしたら、各種ストリーミング・サービスで配信されているので、まずはアルバムをチェックしてみて欲しい。

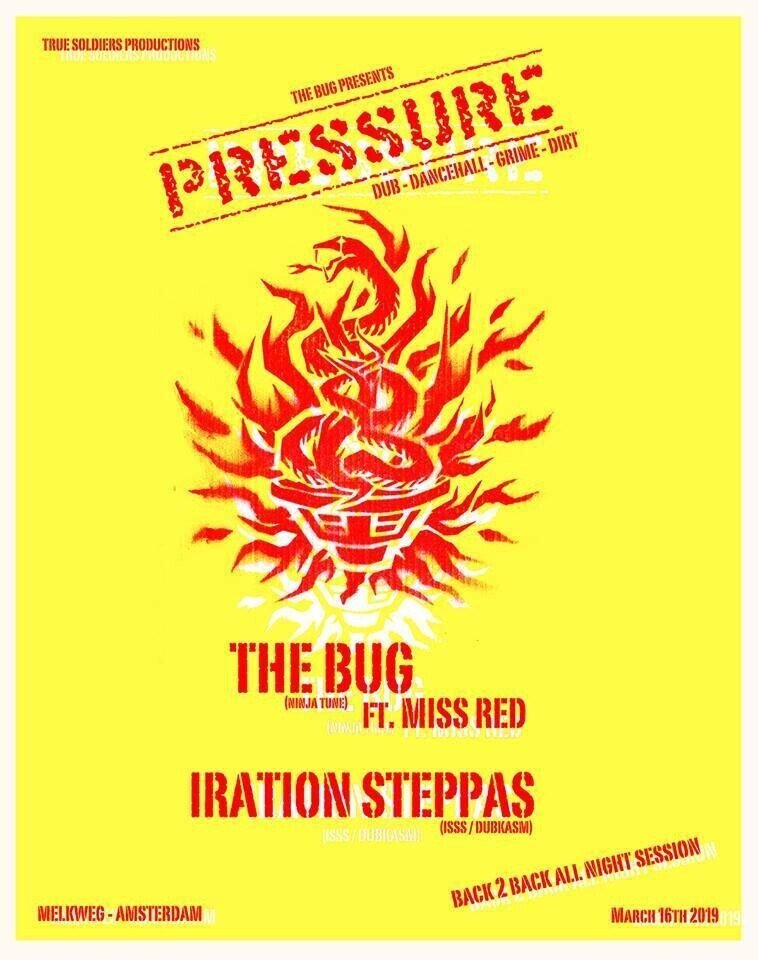

Pressure設立

『Angels & Devils』の発表以降、『Fire』が世に放たれるまでにThe Bugに関する重要なトピックが幾つかある。その中でも、2016年にベルリンでスタートしたThe Bug主催のパーティーPressureは、The Bugの表現方法を作品以外で表す場所として機能し、それが『Fire』の生々しいアグレッシブなサウンドを生み出すキッカケの一つとなったのではないだろうか。

Pressureには毎回ユニークなラインナップが集結し、ベース・ミュージックのカルチャーを重視しながらもそこに新しいアウトプットを付け足し、次世代によるレフトフィールドなベース・ミュージックやオルタナティブなバンド・シーンとも共鳴するような作りに見え、それはレーベルになってから革新となった。

2018年にPressureはレーベルにもなり、Flame 1(The Bug+Burial)のシングル『Fog / Shrine』を発表。以降もMiss Red、Nazamba、G36、JK Flesh、Mr. Mitchといった新旧織り交ぜたハイレベルのミュータント・サウンドを展開。Pressureのレーベル(パーティーにも)には一貫したコンセプトやカラーが感じられ、そこには時代のトレンドやムードも上手く取り入れながらも時代性に囚われない作品が魅力的で、他のレーベルでは味わえない刺激がある。何か新しい事を行おうとする姿勢が込められているのも素晴らしい。

The Bugは2012年にレーベルAcid Raggaを運営しており、3枚の7"レコードを製作。その名の通りのアシッド・サウンドを用いたサイケデリック感のあるダンスホールをクリエイトしていた。Pressureには、Acid Raggaで垣間見えていたハードでありながらも、液状化しているような無色透明なダンスホールの可能性が受け継がれているうようにも感じる。(『Fire』収録の「Demon (feat. Irah)」などで)

ドローンメタルとの邂逅

ドローン・メタルのパイオニアであり、Sunn O)))との共作やKurt Cobainとの関係もあって幅広いジャンルのリスナーにも知られているEarthとのコラボレーション作『Concrete Desert』(2016年)の発表以来、The Bugとドローン・メタル界隈との親交が深まっていたのも『Fire』の背景には欠かせないと思う。

少し前には、スラッジ・バンドThe BodyとThe Bugはツアーを行っており、前途のPressureにSunn O)))のStephen O'Malleyが出演。さらに、RBMAの企画で放送されていたThe Bug presents Killing Soundの7回目「Ambient Riff」というプロフラムではMonolord、Aaron Turner(Isis,Old Man Gloom,Smac)、Aidan Baker(Nadja)、The BodyといったアーティストとThe Bugの未発表のコラボレーション曲がプレイされている。このように、ドローン・メタル周辺のヘヴィーで実験的なバンドとの邂逅が近年のThe Bugの作品に大きく反映されているのではないだろうか。時系列的には、ドローン・メタルからの影響はFlame 1/2で色濃く表れているように思え、Flameでの実験が『Fire』に活かされているように見える。

Kevin Martinはダブとアンビエントのミニマリズムを自身のプロジェクトに反映させるのが上手く、その為ドローン・メタルとの融合は必然であったのかもしれない。遡れば、バンド形式で作り上げた人力アブストラクト・ヒップホップ/イルビエントのIce『Bad Blood』にも『Fire』に通じるループ感は既に開拓していたが、『Bad Blood』はダウナーで救いのない苦痛と快楽が入り乱れる陶酔感を引き起こすものであったので、『Fire』とは微妙に違っているが、『Bad Blood』を聴くとThe Bodyとなぜ共鳴したのかが一瞬で分かるだろう。

また、Sirenというドローンにフォーカスしたプロジェクトも始めており、2019年にはKevin Richard Martin名義でアルバム『Sirens』をRoom40から発表。2020年から自主レーベルIntercranial Recordingsをスタートさせ、Kevin Richard Martinでのドローン/アンビエントの作品を定期的に発表している。

The Bugにおいては『Concrete Desert』前後からベースのアプローチが変わっており、以前よりも分厚くなり、ベースラインの構造も変化している。『Angels & Devils』の頃から既に表れていたが、全体を包むホワイトノイズとベースの重ね方にはドローン・メタルとの類似点が感じらる。例えば、全体を埋め尽くすようなフェードバックや限られたコードで進行していくドローン・メタルの楽曲構成などが音楽的な部分での繋がりがあり、精神面的な部分ではより深い所で繋がっていると思われる。

一方、King Midas Soundとしては「Aroo」やPale Sketcher「Wash It All Away(King Midas Sound Remix)」などでシューゲイズ的なものにも挑戦しており、Fenneszとの共作『Edition 1』にも一部その側面が残されていた。

ドローン・メタルの影響を完全消化したThe Bugは『Fire』収録の「Bomb (feat. Flowdan)」で驚異的な音像と世界観を構築した。この曲は、『Angels & Devils』収録の「Fat Mac」の続編ともいえる内容であり、まるでドローン・メタルをダブワイズしたような、ドローン・メタルとダブの過剰な側面だけを抽出して組み合わせたような曲で、この領域に突入した電子音楽家は多くないはずだ。EarthやThe Bodyとの共作やツアー以前にも、Nine Inch Nailsとツアーしていることもあって、The Bugにはメタル界隈のリスナーからの支持も多い。そういったバンドのファンも『Fire』は十分に楽しめると思う。

『Pressure LP』再考

『Fire』は『Angels & Devils』よりもダンスホールの要素が強く表れており、『Pressure』(2ndアルバム)を思い起こさせる所がある。

2003年にAphex Twin主宰レーベルRephlexから発表された『Pressure』は、ポスト・パンクのヒリヒリとした攻撃性と反骨精神から生み出される実験精神をダンスホールとダブに落とし込んだような非常にアグレッシブで作品で、The Bugの存在を広く知らしめた名盤。The Bugの作品やライブで抜群の相性を見せるDaddy Freddyとのコラボレーションも『Pressure』から始まり、Techno AnimalとIceでも共演していたToastie Taylor、後にKing Midas Soundとして活動を共にするRoger Robinson、Rhythm & Soundでお馴染みのPaul St. Hilaireが参加している。ダンスホールのセクシャルでダーティーなバイブスとサウンドを重要視し、ダブの知性的なエッセンスも反映させ、Techno Animalで開拓した凶暴なリースベースでそれらを包み込んだ革命的なアルバムだ。

『Pressure』以前にもRazor Xからディストーションで歪ませたダンスホールの7"レコードを製作し、2001年から2003年の間はダンスホールに特化した作品を複数発表していたのも、その後に巻き起こる展開の重要なファウンデーションであった。

『Pressure』はTigerbeat6からアメリカ版がリリースされ、日本盤は2004年にP-Vineがリリースし、2005年に初来日も決行。この時期(2002-2005年)はSoundmurderer & SK-1やGeneral MaliceといったアメリカのラガジャングルがEnduserやShitmatなどのラガコアとも結びつき、Planet-MuはBizzy BとRemarcのジャングル・クラシックを纏めたコンピレーションLPを発表するなど、ハードなラガジャングル/ジャングルがアメリカやヨーロッパ、そして日本でも人気となっていた。DJ/ruptureやKid606、日本ではShiro The Goodmanなどがアカデミックな視点でブレイクコア、ラガジャングル、ダンスホールに取り組み、彼等のようなアーティストやハードなラガジャングル、またはラガコアに特化していたアーティストのDJミックスにはThe Bugのレコードが頻繁に使われていた。この時期、The Bugはダンスホール~ブレイクコア~ジャングルを繋ぎあわせる数少ないプロデューサーで、レーベルやアーティストを繋ぐ存在でもあった。

ラガジャングルのリバイバルとブレイクコアのムーブメントも手伝い、それらのジャンルで素材として使われていたダンスホール/ラガへの関心も高まる。M.I.A./Diploやグライムの登場もダンスホール/ラガへの注目を集めた。それにより、以前は出会わなかった層のリスナーやアーティストにもダンスホール/ラガの存在が受け入れられ始めていたが、The Bugの『Pressure』はこれらの動きの元となったと思う。個人的な視点からの推測だが、現状ダンスホール/ラガがジャングルから派生したUKダンスミュージック・カルチャー以外でも、使われるようになった下地にはThe Bug、DJ/rupture、Kid606、DJ Scudといったアーティスト達の思想や活動歴がアンダーグラウンドで響いていたからじゃないだろうか。

『Pressure』以前はレゲエのレコードからアカペラをサンプリングして作られた物が多かったが、『Pressure』によってアーティストとレーベルの意識も変化した部分は大きいはずだ。例えば、2003年にスタートしたレーベルShockoutはジャマイカのレゲエディージェイとブレイクコアやジャングル、グライムのプロデューサーをコラボレーションさせ、Shockoutの第一弾はThe BugとKid606のスプリットであった。その後、ShockoutがリリースしたTeam ShadetekやGhislain Poirierのレコードはヒットし、特にNinjaman+Modeselektor「Weed Wid Da Macka」はテクノ系のリスナーやDJにも受け入れられ、広範囲にダンスホールの魅力を伝えた。Phon.Oはアルバム『Burn Down The Town』でダンスホールを取り入れ、Soul Jazz Recordsはコンピレーション『Microsolutions To Megaproblems』を発表するなど、Pole以降のIDM的なフィールドからのダンスホールやダブも生まれていき、2000年代半ばには「ポスト・ラガムーブメント」というカテゴリーが出来上がる。このポスト・ラガムーブメントの中心にThe Bugがいたが、本人はそのムーブメントから離れるような活動を進めていた。

2020年に『Pressure』はボーナストラックを大量に付け加えられてデジタル版として復刻。『Fire』の原点を知る為にも『Pressure』を聴き返すのは重要だ。この時期のThe Bug関連の作品はどれもイノベーティブで今の時代だからこそ聴き返すべき物が多い。3HeadのRas Bをフィーチャーしたシングルやリミックスはハードコア・ダンスホールの頂点を極めているし、ダンスミュージックよりもパンクに近く、パンクとダンスホールのラディカルな部分を照らしたレベルミュージックであった。

ダンスホール・アルバムとしての『Fire』

『Puressure』と数枚のシングルを経て、HyperdubからPuressure名義でのグライム・トラックをリリースし、The BreezeblockにてAri UP、Flowdan、Ras B、Roger Robinson、Space Ape、Warrior Queenを含めた10人のMC/ボーカリストとのセッションも披露。ノイジーなハードコア・ダンスホール・スタイルから徐々にスタイルを変えていき、2008年にアルバム『London Zoo』を発表。アルバムに先駆けてリリースされた『Skeng』と『Jar War』、そして『Poison Dart』のシングルもダブステップ・シーンを中心に高い評価を受け、The Bugは活動の場所をダブステップ/グライムのシーンに向ける。

『London Zoo』でもダンスホールは軸となっており、Ricky RankingとTippa IrieというUKレゲエ・シーンの大御所を招いていた。『London Zoo』で大きくフィーチャーされていたFlowdanもレゲエのフレイヴァを強く持ったMCであったし、「Warning」はTerror Danjahのグライム・ダンスホールに匹敵する仕上がりだった。

『London Zoo』以降、The Bugはダンスホール/ラガというシーンから求められていたスタイルから距離を置き、King Midas Soundとしてポスト・ダブミュージックの方に力を入れていたように見える。2010年にリリースされた『Infected』では「Skeng」のリディムにKind Midas Soundでボーカルを務めていたKiki Hitomiの歌を乗せた「Catch A Fire」、「Poison Dart」のリディムでRoots Manuvaがラップする「Tune In」を収録。ハードなダンスホール/グライムとは違ったオルタナティブ性をThe Bugとしても強調していた。

その後、2012年にAcid Raggaをスタートさせ、ライブでもAcid RaggaセットをMiss RedなどのMCと共に始める。また、トラディショナルなダンスホールをプレイするBlack Wax Attack 7"セットというスタイルも始め、2015年にはBurro Bantonをフィーチャーしたシングル『Zim Zim Zim』を発表。そして、同年にElektron Grammofonから発表された12"レコード『The Bug vs. Sleng Teng』は『Fire』へと繋がる見逃せない作品であったと思う。

『The Bug vs. Sleng Teng』はAnalog RytmやOctatrackといったElektronの機材を使って作られ、収録曲はデジタル・ダンスホールの先駆けとなった「Sleng Teng」のオマージュとなっている。「Meth Teng」、「Krak Teng」、「Skag Teng」、「Opi Teng」と全てドラッグの名前が付けられており、「Sleng Teng」の印象的なベースラインを変調させ、再構築している。The BugとしてMCやボーカルをフィーチャーせず、インストルメンタルだけで作品を発表したのは珍しく、The Bugが今までとは違った方向に進み始めたのを感じさせた。

2015年にオンラインで公開されたMiss Redのミックステープ『Murder』をThe Bugはプロデュースし、自身のリディムに加えてMark Pritchard、Andy Stott、Stereotyp、Mumdanceなどのトラックを使い、モダンなダンスホールの概念を具現化。The BugとMiss Redのコラボレーションは続き、2018年にはアルバム『K.O.』、2019年にはEP『The Four Bodies』でアグレッシブでエクスペリメンタルなダンスホールの可能性を追求した。

The Bugとしても、2018年にリリースしたシングル「Bad」でFlowdanと共にダンスホールへのリスペクトを形にし、『Puressure』期を思い起こさせるスタンスに戻っているのを感じさせた。同時期、インストルメンタルのダンスホール・リディムだけのミックスをSolid Steel Radio Showに提供し、Fact MagazineのポッドキャストではCapletonのダブプレートも交えたミックスを公開している。

The Bugにインスパイアされ、多くのプロデューサーがダンスホールのトラックを取り入れ、レゲエ・ディージェイをフィーチャーした曲を作ったが、The Bugに並ぶ音の説得力を持ったものは少なかった。腰と地面を繋ぐ過剰なベース、血を沸騰させる荒々しいラガマフィン、耳を傷めつけるようなリワインドの音など、ダンスホール・レゲエのマッシブなサウンドと、その背景にある文化をサウンドシステムを通して体で体験していないと得られないものがあるのをThe Bugの作品を聴く度に痛感させられる。The Bugのダブプレートの録り方やライブで使うトラック(DJ Distance、Dizzee Rascalから定番のダンスホール・リディムまで)もユニークで、他とは違ったことをするという姿勢がそれらに表れているのも面白い。こういったスタイルになったのには、長きに渡ってダンスホール、ダブ、レゲエを体感し、ポスト・パンクの精神性が浸透しているからなのかもしれない。

Equiknoxxの登場をキッカケの一つに、ダンスホールへの意識も再び変わり、この文化は再び再燃した。Mr Mitchが先導したテクノ・ダンスホールや、グライムとトラップとダンスホールを新感覚でミックスしたCadenza、Nyege Nyege TapesとHakuna Ku Lalaによるグローバルなミュータント・ダンスホール、2000年代のグライムとダブステップを通過して作られるIshan Soundなどがダンスホール/ラガの本質を捉えながら革新的にそのスタイルをアップデートさせ続けている。

こういった動きもあり、The Bugのダンスホールに魅了された人々は他の作品でも近いテイストの高品質な曲を定期的に得られる状態になった。彼等の作品によって、ある意味でThe Bugが背負っていたレフトフィールドなダンスホールは引継ぎかれたと感じていた。となると、The Bugに何を期待するのか?そういった疑問が無意識ながらも自分の心に宿っていたのを『Fire』を聴いた時に気づいた。そして、『Fire』を聴いて直観的に感じたのは今作はThe Bug流のダンスホール最新形態なのかもしれない、と。グライム~ドローン・メタル~ポスト・パンク~ヒップホップなどをドロドロに煮詰めに煮詰めて、ダンスホールのメンタリティの元に曲を構成していったように思えたのだ。

『Fire』を何度か聴いた後に思ったのが、The Bugの音楽は理論的でありながらも、究極的に快楽を追い求めているようにも思え、そこにダンスホールの性質を感じた。

『Fire』を聴き終え、今後The Bugがどういった活動を進めて行くのかが楽しみになった。前途のKilling Soundで放送されたThe BodyやAaron Turnerとのコラボレーションを押し進めた方向も気になるが、JK Fleshのリミックスや『The Bug vs. Sleng Teng』のようなThe Bugとしてのインストルメンタルにも期待したい。Kevin Martinはプロデュース能力にも長けていると思うので、バンドのプロデュースをしたらきっと素晴らしい作品を生み出すんじゃないだろうか。

2000年代、The Bugは真のアウトサイダーであったし、国内外の音楽メディアもThe Bugの音楽とその背景に戸惑いを感じていただろうし、知る人ぞ知るという存在であった。自分のような捻くれたティーンエージャーにとって、The Bugはヒーロー的な存在であり、本当に聴きたい音楽を作り届けてくれていた。必要なものだけがあり、何にも媚びないこの音楽がメインストリームに行くことはないだろうと当時は思っていたし、音楽メディアも正当な評価を与えないと思っていた。だが数年後、The Bugは雑誌の表紙にもなり、Beastie BoysやThom Yorkeのリミックスも行い、メインストリーム/アンダーグラウンドから耳の肥えた評論家達にも支持されるまでになっていった。アンダーグラウンド(この言葉の意味がまだあった頃)に留まり続けて欲しいと一時期は思っていたが、結果的に何も変わらず、過剰さの方向が変わったがその本質は洗練され、未だアウトサイダーで居続けている。

20年以上、Kevin Martinの音楽を聴き続けてきたリスナーからいえるのは、今後もきっと開拓者として裏の裏を読んだ刺激的な作品を投下してくれるはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?