競馬に負けたときは… 控除率と払戻金のはなし(成績開示情報含む)

今年(2022年)も春のグランプリG1宝塚記念が終わり、中央競馬は札幌・函館・新潟・福島・小倉開催の夏競馬の季節に入った。

長い一年の折り返し地点に到達したところで、これまでの道のりを振り返り、あらためて競馬、馬券というものについて考察したい。

どうして私をふくめ、世の中の人びとは馬券を買い、競馬を観戦するのか。どうしてこんなにも競馬に夢中になるのかということについて。

控除率と払戻金について

結論から言えば、ただお金を増やしたいだけなら、競馬なんてやらないほうがいい。

控除率、という言葉をご存知だろうか。こうじょりつ、と読む。簡単に言えば、私たちは馬券を買った時点で、確実に「損」をしているのである。

競馬の控除率とは、馬券の総売上のうち手数料として引かれる金額の割合のことをいう。

JRA(日本中央競馬会)の控除率はおおよそ25%で、そのうちの10%分は国庫へと納付され、残りの15%分がJRAの運営費となる。

もちろん、競馬という賭け事においてはJRAが親元なので、これは至極正当なことである。収入が無ければ、JRAも競馬を開催して馬券を発売していくことができないのだから。

ときどき、大きなレースが荒れると「JRAが作為的にレースを操作して儲けた」などと見当違いなことを言う輩がいるが、わたし達馬券購入者の取り分はもちろん一律であるから、配当がどうであろうとJRAの収入には関係がない。

こうして、わたし達が馬券を買った購入金額から、控除分を除いたものが「払戻分」となり、馬券を的中させた者に配分される。

JRAの払戻率は1950年以来おおよそ75%だったのだが、1991年の馬連式導入から少しずつ変更され、2014年の改正競馬法以来、勝馬投票法の種別ごとに70~80%のあいだで変動するという方式が採られている。

現在の払戻率について詳しく確認するには、JRAのホームページに記載されている勝馬投票法ごとの払戻率についての項目を見ればよい。

これによれば、JRAの払戻率は

単勝・複勝 80.00%

枠連・馬連・ワイド 77.50%

馬単・三連複 75.00%

三連単 72.50%

WIN5 70.00%

となっている。

つまりは馬券の種類ごとに違いはあるものの、

JRAの払戻率はおおよそ75%強であると認識すればよいだろう。

つまりは100円の馬券を購入した時点で、そのウイニングチケットはすでにやや価値を減らし、75円ほどの値打ちになっているのだ。これは競馬というものが賭け事である限り、仕方のないことである。

当たり馬券への夢を膨らませ、ウイニングチケットを握りしめる。はたしてそれが本当に「勝利への切符」となるかどうか、それはレースの結果が出るまでわからない。だが、この払戻率をしっかり認識することで、回収率の目標をどのくらいに見定めればいいのか、という展望が開けてくるのは間違いない。

ところで先述したように、JRAでは馬券の種類ごとに払戻率が異なっている。もしかしたらこの払戻率の低さを理由に、うまみのない三連単やWIN5は買わないという方もどこかにいるのかもしれない。だが個人的な性向で言うならば、この払戻率の高低によって自分で買い目を変える、ということはまずない。おそらく大方の人はそうだろう。

どの種類の馬券を購入するかは、自分がどこまで予想するレースの結果について見通しが立っているか、つまりは馬券内の着順についても確信が持てているか、によって変わる。それが細かく予想できているほど、馬単、三連複、三連単などの条件の厳しい券種になっていくし、一方であまり結果が見えない、という場合には、ワイドや複勝で勝負、という買い方を選ぶことになる。

だからこの払戻率の差異のことを知っていたとしても、この払戻率にしたがって券種を選択するということはみなあまりしないものだ。

しかし長期的に見ると、払戻率80%と72.5%の差は確実に収支に影響してくるはずだ。この払戻率の差は、三連単やWIN5で毎週高額配当を狙っている方は、一度認識しておいた方がいい事実だろう。

念のためその他のギャンブル、公営競技について言及しておくと、その払戻率は、競艇・競輪は競馬とほぼ同水準の75%。オートレースはやや下がって70%となる。

一方で、宝くじの払戻率は45%であり、スポーツ振興くじ(toto)は50%とかなり低水準になっている。

これが私が宝くじを買わない理由である。買ったとたんに期待値が半分以下になる賭け事にお金を使うのはあまりにもばかばかしい。やれサマージャンボだの年末ジャンボだのといって宝くじ売り場に列をなす人々はバカとしか思えない(失礼)。

またパチンコ・パチスロについては景品交換との兼合いや、各店舗ごとに設定に差があることもあるが、おおむね払戻率は85~90%とされている。

このように同じ賭け事・ギャンブルといってもそれぞれに払戻率(控除率)が大幅に異なっているので、しっかりとそのことを認識して金額を使うことが望ましいだろう。

※※※競馬などの賭け事の控除率について検索すると、ここに挙げたように馬券や舟券、車券に比べての控除率の低さを謳ってオンラインカジノへと誘導する広告めいた記事が多い。もちろん、オンラインカジノの利用には危険性も伴うので注意が必要だ。

単勝・複勝のリスク

JRAの払戻率のことに話を戻す。

馬券の種類別に払戻率の差異があるというのは上記の通りである。

しかし、80.00%と払戻率の高い単勝・複勝にも短所がある。

リスク、という程ではないが単勝・複勝を買う場合には特にオッズとの闘いがシビアになる。

わずかなオッズの変動が払戻金の高低を左右してしまうのである。

たとえば単勝を一万円購入したとき、その馬のオッズが2.5倍から2.4倍に推移したとする。すると払い戻しは25,000円から24,000円に減額し、わずか小数点一桁の数字が動いただけで、収支はマイナス一千円となる(こういうパターンは、締め切り直前になって頻繁に起こる)。

また、複勝は果たして払戻金がいくらになるのか、レースの結果が出るまでは確定できない。複勝のオッズは「2.6倍~4.8倍」など、幅をもった発表がなされる。これは3着以内に入る他の二頭の人気に配当が左右されるためで、堅い決着になれば配当は安く、人気薄で決まれば配当は高くなる。

三着以内に入れば良い、というひじょうにボンヤリした馬券である複勝だが、その配当もまたボンヤリしたものなのである。

さて、控除率・払戻率のことを考えると、競馬で儲けるのは至難の業である。現実的には回収率100%という数字も、かなり難しい目標となる。

もちろん、年に数回、ダービーと有馬記念くらいしか買わない、という方や友人についていって競馬場に行ったらビギナーズラックで大当たりした、という方はこの限りではないが、毎週毎週馬券を購入し、勝負を重ねていくたびに、理論上はこの払戻率75%へと回収率は落ち着いていくことになる。

だから現実的に考えれば、さしあたり回収率75%を目安に自分の成績を考えていくのが適当なのだと言えるだろう。

成績開示(ipatの便利なところ)

さて、毎週毎週勝った負けた、というだけの勝負をしている人は構わないのだが、データ分析をしたり馬柱を穴が開くほど見つめて予想を立てる競馬ファンにとっては、これまでのトータルの自分の収支のプラスマイナスが気になるものである。

ipatなどネットで馬券を購入している方であれば、自分の回収率をすぐに確認することができる。以前は毎週毎週、自分の収支を一生懸命ノートにつけて計算しなければならなかったことを考えれば、現在は非常に便利になっている。

もちろん現物の、紙の馬券の魅力も捨てがたいのだが、私はここ数年、競馬場にいようがWINSにいようが、ネットで馬券を購入するようにしている。

それはipatで購入すると、後から成績照会をすることができ、自分の収支をカンタンに確認することが出来るからだ。

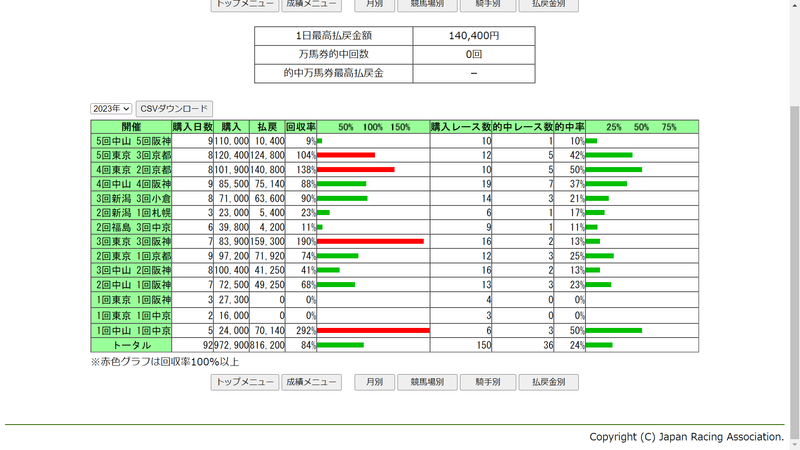

その画面が、ここに挙げたものだ。

(ここから、個人的な振り返りになる)

今年は1月後半ころから好調で、4月中旬ころまでは回収率100%超えを達成していたのだが、金額的にも勝負のかかった春のG1シリーズで負けまくったため、結局回収率76%という平凡な、払戻率(控除率)通りの数字に落ち着いてしまっている。

しかしまあ、これでも今年は、自分としては収支はマシな方なのである。

というのも、あまりに無残過ぎてここに開示する気にもならないが、昨2021年の回収率はなんと48%だった。どんな買い方をすればこんな惨状になるのか、自分でもよくわからない。

というわけで今年(2022年)は今のところ、10万円の負け。

負けは負けだが、半年間これだけ競馬を楽しんで、その対価が10万円なのであれば、「まあ、ええかな」というほどの気分ではいる。そのくらいの心持ちでないと、競馬は楽しめない。

さて、ipatでは他にもメニューがあり、騎手別の購入成績や開催場別の成績も見ることが出来る。上記の表は同じく今年(2022年)の上半期の成績である。この画面では、購入金額上位の騎手が並んでいる。

(ちなみに、私は競馬に関して少々不マジメなので基本的に重賞レースしか買いません。土日は第1レースから最終レースまで存分に楽しむ、という方からすれば競馬ファンの風上にもおけない存在なのである)

今年、自分が購入した騎手に関して少々振り返ってみる。

一位はぶっちぎりで川田将雅。特に川田のファンというわけではないのだが、G1 で推した馬のヤネが川田であることが多かった、というのが理由である。

NHKマイルカップのダノンスコーピオンなど、的中したレースもいくつかあるものの、皐月賞、ダービーと続けてダノンベルーガに本命を打ったことで川田と共倒れ、という結果になった。

考えてみれば2月の共同通信杯でダノンベルーガの走りを見て「今年の牡馬クラシックはこの馬だ!」と確信してしまったのはあまりにも早計だった。まあ応援する馬、こだわる馬がいればクラシック観戦が楽しくなるのは間違いないのだが。

他では、横山和生、藤岡佑介をよく買っている。これはそれぞれタイトルホルダー、ジャックドールによるもの。

あまり自覚はなかったのだが、クリストフ・ルメールはほとんど買っていない。G1や重賞レースで騎乗する機会の多いルメールをこれだけ避けているということは、彼の騎乗する馬の過剰人気ぶりを嫌っているからかもしれない。

一方で、武豊はそれなりの回数・金額を購入しているのにも関わらず、馬券は一銭にもなっていなかった。確認してみると、昨年(2021年)も武豊絡みでの払い戻しはゼロだった。

204勝を記録した2003年ごろと比べると武豊は「ふつうの騎手」になり、過剰人気することもなくなって買いやすい騎手になっている。にも関わらず、武豊で馬券を取れていない。自覚はないのだが、現状武豊との相性は非常に悪いようだ。

他では、丸田恭介、菱田裕二といった一線級ではない騎手での的中が目立つ。

もし非常にヒマでかつ競馬に詳しい方がいたら、ここにある数字から私がどのレースで的中したのかということも当てられるのかもしれない。配当額から、どうぞ推理してみてほしい。

おわりに

これは経験則にすぎないが、賭け事というものは、なにも考えず漫然とやっていると絶対に当たらないものだ(以前ラスベガスのカジノのスロットで一晩中眠い目をこすりながら回し続けて痛い目に遭った)。競馬であれば、やはりそれなりに自分で理屈をつけて納得した上で買い目を決めないと、当たらない。そう信じている。

ここまで、主に競馬をやったことがない人または競馬を始めたばかりの人向けに記事を書いてきた。

歴の長い競馬ファンの方には、言わずもがなのことばかりを繰り返してしまったかもしれないが、もし共感していただける部分もあれば大変ありがたい。

不思議なのは、理論的にはランダムで馬券を購入したとしても、75%という期待値は変わらないということだ。なぜこんなにも根を詰めて、精魂尽き果てるまで頭を捻って考えているのに、75%という回収率をクリアできないのか。

馬券購入というゲームはオッズとの闘いである。いかに高配当をゲットするかということが鍵になるのだが、誰が見ても当たりそうな買い目から買えば、配当額は抑えられてしまうのは当然のことなのである。

最初にも書いたことだが、ただお金を増やしたいだけなら、競馬なんてやらないほうがいい。それが本稿の結論である。控除率の存在を考えれば、競馬で長期的に儲けるというのはほぼ不可能に近い。

ただ、競馬を楽しむには二つの道がある。

ひとつは、本稿に書いたように控除率の存在を認識して、自分がどれだけ上手く馬券を買えているか、回収率との勝負を楽しむこと。情報収集し、刻々と変わるオッズとにらめっこし、その上で回収率も向上すればそれ以上の楽しみはないだろう。

もうひとつは、競馬そのもの、スポーツを楽しむこと。これが大事だ。

大人になると、子どものときのように夢中でスポーツ選手を応援したり、チームのファンとして勝敗に一喜一憂するということが出来なくなる。

その介添えとして、馬券はある。自分の金を賭して、身を賭して馬を、騎手を応援する。一体となって、自分に関わりのあることとして、スポーツを観ることができる。それが競馬の歓びだ。そう私は考えている。

競馬をやるなら、やっぱりスポーツとして楽しまなきゃ。

そう結論めいたものを残して、この文章を日曜夕方の物憂い時間に捧ぐ。

追記

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?