カンボジアで世界共通言語「図解」を教えてきた

2024年3月、カンボジアの子どもたちに「図解」を教えてきました。はじめにお伝えしておくと、このnoteは「カンボジアの恵まれない子どもたちにボランティアで現地訪問し、図解教育をしてきた」という類の話ではありません。

概要としては間違いないのですが、メッセージはそこではありません。

「図解は世界の共通言語になる。だから、日本人は今のうちにダイアグラムの読み描きができるようにならなければならない。」

このnoteを読んでいただいた方へのメッセージです。

ではなぜ、図解なのか。

なぜ、海外で図解教育をするのか。

なぜ、カンボジアなのか。

カンボジアで図解を教えてみてわかったことを書いていきたいと思います。

プレスリリースはこちら。

なぜ、図解なのか

「日本を図解先進にする」

私は、ひたすらにこれだけを考えながら、Metagramという事業を立ち上げ、自分ができることを続けています。

図解には「あらゆるモノゴトを多視点から構造化して可視化する力」があります。認知科学の研究領域だけでもダイアグラム(モノゴトを幾何学的に文字や線、図形を用いて二次元的に配置した図)の効用について、様々なメリットが明らかにされています。ほんの一部ですが紹介しましょう。

ダイアグラムは記憶効率が高い

シアトルパシフィック大学脳応用問題研究所所長でジョン・メディナの実験によると、図を用いたプレゼンテーションは、文字と言葉だけによるプレゼンテーションと比較したとき、著しく記憶効率がよくなることがわかった。

具体的な数値を挙げると、言葉だけの伝達では72時間後、そのうちの10% しか記憶に残っていないが、これに図を加えた場合、65%が記憶に残るという結果が出ている。

ダイアグラムは瞬間的に情報を検索することができる

カーネギーメロン大学のジル・H・ラーキン教授とハーバート・A・サイモン教授は心理学における図解の研究で数々の功績を残した。数ある研究の1つして、「図の利点は情報の明示性による計算効率と探索効率の良さである」という結論の論文を書いている。

nitive science 11.1 (1987): 65-100

ダイアグラムは議論を効率化することができる

米国の視覚言語方法論で知られるロバート・E・ホーンがペンシルバニア大学ウォートンスクール研究所にて発表した『Visual Language : Global Communication for the 21st Century』では「会議でビジュアル言語(ダイアグラム)を使うと24% もの時間を短縮できる」ことを示している。

munication 46.4 (1999): 557.

ダイアグラムは文章よりも深い理解を得ることができる

カリフォルニア大学のリチャード・E・メイヤー教授が興味深い「マルチメディア学習理論」という研究をしている。彼は、論文で「深い理解を図る課題では文章よりもダイアグラムのほうが有効である」ことを示しており、ダイアグラムに関する学術的な研究を進展させた。

st 32.1 (1997): 1-19.

これらの図解のメリットを「誰でも享受できて、再現性もある」状態に体系化したものが「ダイアグラム思考」です。

詳しい使い方はこちらのnoteに無料公開しています。

日本語は、あいまいになりがちな言語です。そのため、日本人は相手の気持ちに配慮しすぎて、主張を正しく伝えることができず、認識の齟齬を生み出しやすいという特徴があります。

「ダイアグラム思考」はそんな日本人にとって、必要不可欠な思考手段であり、コミュニケーション手段になり得るのです。

逆に言えば、日本人が今のうちにダイアグラム思考を一般教養レベルで使いこなせるようになれば、図解を世界中に輸出できるようになるのです。

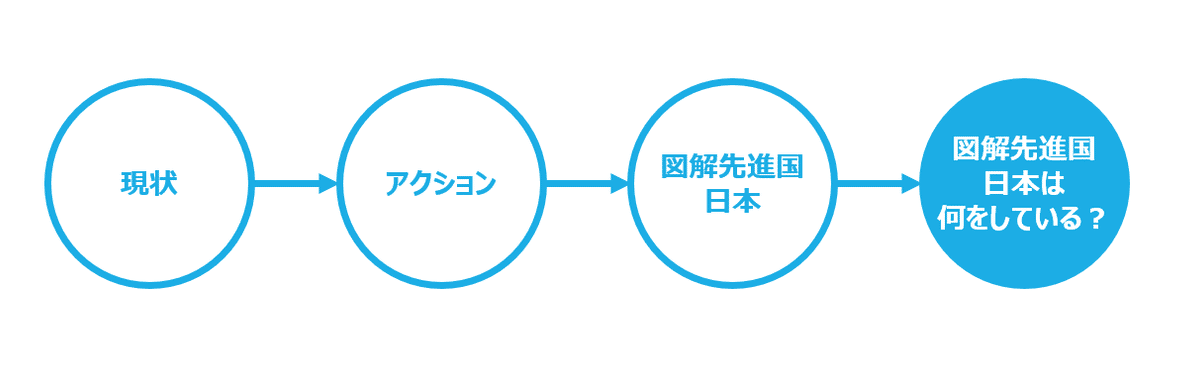

このような背景から、私は「日本が図解先進国になるためには何をすればいいか?」という問いを立てて、解決策となるアクションを企画・実行していくという方法を日々実践しています。

具体的なアクションの1つとして、図解を用いた思考法『ダイアグラム思考』の書籍化に挑戦しました。ビジネスパーソン向けに図解の認知を拡大させると同時に、ダイアグラムと仕事という要素と要素間の関係を見直しさせるきっかけを提供する。書籍の力を借りて図解先進国に近づくための試みです。

おかげさまで書籍『ダイアグラム思考』はAmazonカテゴリで1位を獲得、重版も決定しました。私が「日本を図解先進国にするための大きな一歩を踏み出すことができた」と感傷に浸っていた時のことでした―――

なぜ、海外で図解教育するのか

出版祝いの夜、デジタルヘルスケアのスタートアップで代表取締役を務めながら、Metagramにもプロデューサーとして参画している石島に、突然こんなことを言われました。

「日本が図解先進国になっていたら何をしていると思う?」

一瞬、頭の中が「?」になりました。が、しばらく経ってから次のダイアグラムが私の頭の中に浮かび上がり、脳内でシナプスがバチバチと音を立てて高速に繋がるのを感じました。

つまり、「日本を図解先進国にするためには何をするか」ではなく。「日本が図解先進国ならば、何をしているのか」という視座に切り替えろという話です。彼とは見通している距離が違っていたのです。

彼は「日本が図解先進国ならば、海外に図解を輸出しているだろう」とも語りました。私はとにかく英語が苦手です。なぜか英語だけはいくら勉強しても思うように結果が伸びず、努力と成果が見合わないイシューなのだと敬遠していました。そんな私が図解の海外進出という提案に二つ返事でOKしたのは、彼が見せてくれた遠く輝くビジョンに中てられたからなのか、祝いの席で深酒したからなのかは、語らずにしておきましょう。

なぜ、カンボジアなのか

翌日、まだ二日酔いが醒めないていない布団の中で、私のLINEに石島から「早速、図解の輸出先を決めよう」とメッセージが届いていました。記憶が半分飛んでいましたが、ベッドから起き上がり歯磨きをしながら冷静になって、とんでもない約束をしてしまったなぁと焦慮しました。しかし「ピンチはチャンス」です。具体的にどの国をターゲットにするのかを、いくつかの候補がある中から落着させることにしました。

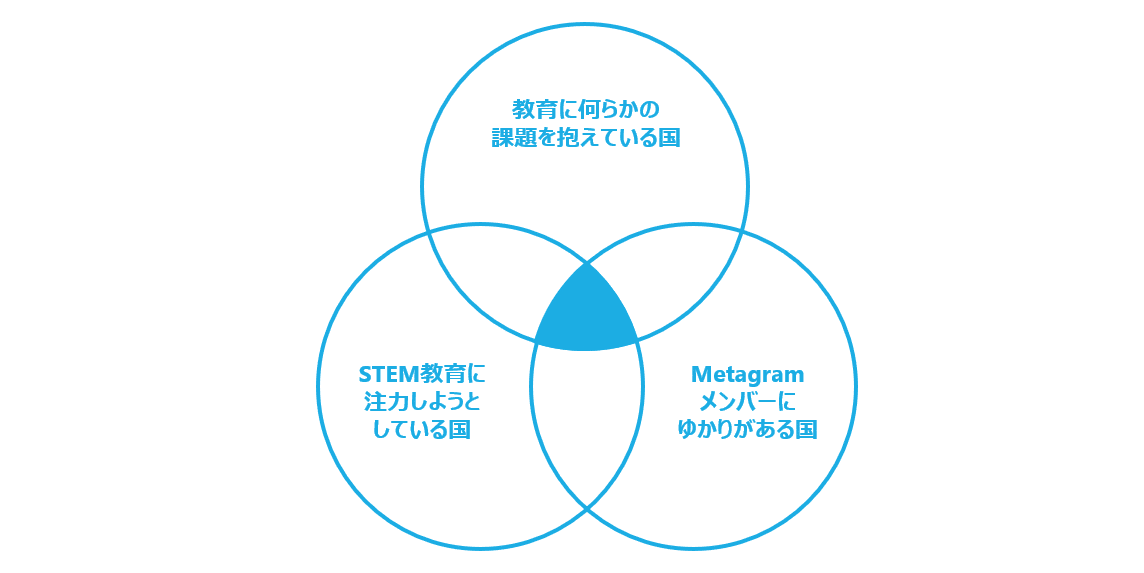

条件は以下3つ。

教育に何らかの課題を抱えている国

Metagramメンバーにゆかりがある国

STEM教育に注力しようとしている国

この3つの条件を満たす国がカンボジアだったのです。

1.教育に何らかの課題を抱えている国

カンボジアは、ポル・ポト政権の「クメール・ルージュ」により1975年から1979年までの約4年間支配され、自立的な農業社会の創出を目指したが、その過程で多くの国民が犠牲になった。特に、教師や学生などの知識人が多く亡くなったことにより教育制度が崩壊、そしてポル・ポト政権崩壊後の教員や学校の不足などに繋がっている。

2.Metagramメンバーにゆかりがある国

Metagramプロデューサーの石島は、学生時代に「サッカー×国際協力」をテーマにしたWorldFutを立ち上げ、カンボジアの村を16年間支援している。カンボジアの教育事情にも精通しており、現地訪問時のプランニングを一挙に担うことができた。

3.STEM教育に注力しようとしている国

特にこの理由が大きい。STEM教育とは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の分野を指し、科学技術の発展に寄与できる人材を育てることを目的とした教育計画。カンボジアでは2017年頃からSTEM教育に注力している。STEM教育とダイアグラムの関係性について、ダン・バーンズトン准教授の研究によると、図解を用いた教育は、STEM教育の基礎理解をサポートすることが示されている。

case study from chronobiology." Pragmatics & Cognition 22.2 (2014): 224-243.

カンボジアでの図解教育

一度、カンボジアに行くと腹を決めてからは、何もかもが早かったです。

気が付くと飛行機に乗ってプノンペンに到着していました。

まずは、カンボジアの孤児院であるLCDI(Leadership Character Development Institute)に向かいました。ここでは地方を飛び出てプノンペンに滞在する小中学生の子どもたちが住み込みで勉強をしています。

驚いたのは子どもたちが笑顔&笑顔で迎えてくれたことです。まるで有名人が来たかのような歓声で私たちを出迎えてくれました。

すぐにダイアグラム思考の授業を始めると、さっきまで笑顔だった子どもたちが真剣な眼差しでホワイトボードに描かれたダイアグラムを見つめるようになりました。

私は、海外の子どもはもちろん、日本の子どもにダイアグラム思考を教えたことはなかったので、大いに不安でした。(なぜ”大いに”不安だったのかは後ほど説明します)が、その不安は一瞬にして杞憂となりました。ほとんどすべての子どもたちが、短時間でダイアグラムを描きこなしていたのです。

次に、公立学校であるKouk Banhchoin Schoolの小学生と中学生に対して、独自の図解教育プログラムを導入しました。小学生50人と中学生60人にそれぞれダイアグラム思考のトレーニングを実施しました。

こちらでも、90%以上の子どもたちがダイアグラムを描けるようになりました。さらに、授業後のアンケートでは95%以上の子どもたちが「図解に興味を持った」と回答しました。

さらに、私たちは、NPO法人World Football Ship(WFS)が支援するサッカースクールでダイアグラム思考の授業をしました。WFS設立者の石塚来輝さんは石島が立ち上げたWorldFutの後輩で、その思いを引き継いでカンボジアでサッカーをきっかけとした教育支援事業をしています。

不思議なことにサッカーが上手な子どもはダイアグラムもスラスラ描けるという現象が起こりました。プロサッカー選手は、コートのどこに移動してパスを出せばいいのかを、まるで鳥が上空からコートを見ているかのように自分を俯瞰して見つめることができるそうです。ダイアグラム思考も同じように、モノゴトを多視点から構造化して可視化することができる力があることは先にも述べました。

これは仮説ですが、ダイアグラム思考によって視座を高め、視野を広げ、視点を多くすることはサッカーの戦術理解に役立つのではないかと思います。

最後に、プノンペン教育青年スポーツ省のトップを訪問し、今回の図解教育プログラムの成果を報告しました。ダイアグラム思考の重要性についても共感いただき、「生徒だけでなく、教員にも図解教育を指導するべき」というコメントをいただくことができました。さらに、今後のカンボジアでの図解教育プログラムを後援いただけることにもなりました。

図解は世界の共通言語になる

今回の訪柬での一番の収穫は「カンボジアの子どもたち、思ってる10倍くらい図解できるじゃん」でした。実は授業を始める前の私は、次の2つの点で不安でいっぱいでした。

子どもにもわかる図解の例ってなんだろ?

カンボジアのカルチャーに沿った図解の例ってなんだろ?

普段、企業のビジネスパーソン向けにダイアグラム思考を展開しているので、子ども向けの図解教育プログラムを作成することが初めてでした。そのため、例題の作成には苦戦を強いられました。

さらに、カンボジアのカルチャーに親しくないため、子どもたちがどのような遊びをして、どのような食べ物が好きで、どのように勉強しているかの詳細がわかりませんでした。

余談になりますが、私は海外に行くとき、英語が喋れない分、現地の文化を勉強してから訪問することを心がけています。今回も例に漏れず、食文化や宗教、政治、教育に関する情報収集をしていましたが、自分が教育プログラムを作るとなると話は別です。より現地の暮らしに近い経験による解像度の高いカルチャーの理解が必要でした。

このような不安の種がまったく解消できないまま本番を迎えたのですが、結果は先ほど述べたように大成功しました。

つまり、ダイアグラム思考は「言語」「カルチャー」「年齢」の3つの壁を乗り越えることができたのです。

この3つの壁を乗り越えたということは、カンボジアだけではなく、世界中の国々でダイアグラムが有効である可能性を示すこととなりまりました。

かつて、「アイソタイプ」という世界共通の図象(ピクトグラム)を創り出したオーストリア出身の社会経済学者オットー・ノイラート(1882-1945)は、アイソタイプを活用する場として有効なのは、教育分野の初期段階だと述べています。

彼の言うように、今後、世界中で教育プログラムとしてのダイアグラム思考が実践されるときが来るでしょう。さらに、ダイアグラムはアイソタイプが苦手分野とされていた、「高度で複雑な科学領域」にも、STEM教育の基礎理解促進効果により活躍することが可能です。

日本が図解先進国と呼ばれる世界はすぐそこまで来ています。図解が世界の共通言語となっている未来を創造して、皆さんも、今のうちからダイアグラム思考を使いこなせるようになってください。

今後、Metagramはカンボジアだけでなく、日本の子どもたち向けにも図解教育プログラムを発信していきます。まさに逆輸入となる形ですが、小中高校生を対象として、オンラインや塾での講座を開催する予定です。

Metagramとは

Metagramは「日本を図解先進国」にするために代表:髙野雄一が立ち上げた個人事業活動です。図解には「あらゆるモノゴトを多視点から構造化して可視化する」チカラがあります。『ダイアグラム思考』を用いることで、個人の思考を深めるだけでなく、 人々のコミュニケーションを認識のズレなく円滑にすることができます。国や地域、業種や業界、年齢や役職を問わずに、 誰もが図解でコミュニケーションできる世界を目指します。

代表者:髙野雄一

代表者プロフィール:

1989年栃木県生まれ。

「日本を図解先進国にする」ためにMetagramを創立。アカデミアとビジネスの両サイドから図解のアプローチをし、「ダイアグラム思考」を創案。アカデミアでは、慶應義塾大学大学院SDM研究科の研究員として図解を研究し、東京理科大学オープンカレッジの講師として、ダイアグラム思考の普及活動を続けている。ビジネスでは、元富士通のデジタルコンサルタントとしての知見を活かしながら、図解を社会実装するためのトライ&エラーを最前線で繰り返している。2024年1月に書籍『ダイアグラム思考』(翔泳社)を出版。Amazonカテゴリで1位を獲得している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?