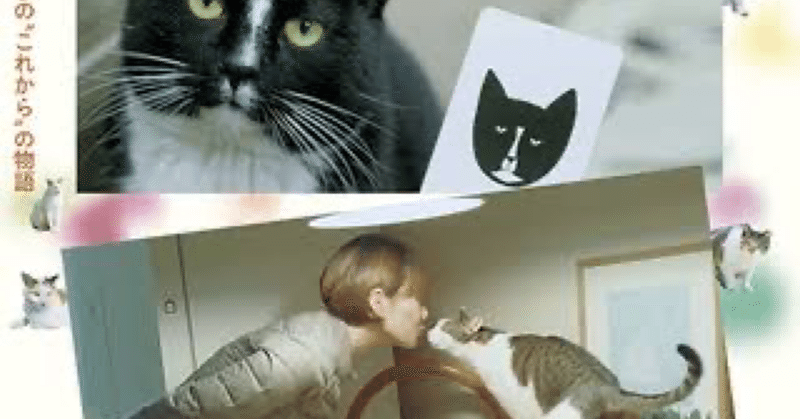

猫たちのアパートメント論

韓国の解体される団地に残された猫を救うべく委員会の物語。

今にも壊れそうな不安定な足場のもとに残された団地を儚げに上昇するキャメラが捉えるシーンでこの映画は幕が上がる。四つの視点(どれも上から捉えている)でそれぞれの角度から団地を捉える。クレーンによって、荷物が上に運ばれていくショットもあった。上昇のイメージが強く刻まれる。この映画は上昇の映画であるのかと感じたところで、死体がクレーンによって降ろされていく。下降のイメージも同時に存在しているのだ。上昇するキャメラの意図はこの時点で明白である。団地が本来持つべき機能である、人をそこに留まらせる重力が、再開発によって失われていく。それが上昇するキャメラが表現しているのであろう。

しかし、下降するするクレーンのイメージや、徐々に数を増やしていくローアングルのショットの所以がわからない。無造作に反復される上昇と下降のイメージ。観客はその理由を探して映画を見ていくことになる。すると、突如雨が降り出す。ここで下降のイメージが決定的になる。映画においてさまざまな意味を持つ雨であるが、上昇と下降というテーマが明らかな映画における雨がもつ理由は一つである。重力に逆らえずに地面に落ちて、染み込んでいくという、人工的、意図的ではない、自然な、ある意味では無地な落下運動である。ここで、この映画の主題論的な統一が決定的となる。再開発によって、団地の持つ重力から解放されたのは、人間のみであって、猫はその重力の影響を受け続けるのである。

そして、印象的なのかが委員会の委員の2人が、救いきれない猫を残して去っていく背中のショットである。背中を映すショットとは、サイレント期から、振り返ることの舞台装置として、機能してきた。ジョンフォード監督のアパッチ砦で、傲慢な指揮官ヘンリーフォンダを見捨てて立ち去るジョンウェインの背中は振り返ることにやって、フォンダの傲慢さは勇敢さへと変換されていく。しかし、この映画において画面に映し出されるのは、背中だけである。そこで、映画史的な背中の認識に基づいて、振り返らないことが、見捨てることを意味しているのだと考えれば納得がいく。委員会は全ての猫を救うことはもちろんできない。その残酷さをあのワンショットに託したチョンジェウンも同様の残酷さを持ち合わせているのであろう。

猫を救出した後も、支援活動は続く。移動先の街でも委員会は餌を与え続ける。しかし、目を離すと猫は団地の方に帰っていく。不思議な求心力を持ちながら、団地は、取り壊されていく。再びファーストシーン以来の俯瞰で取り壊された後の団地が、キャメラに見事に収められる。そこには、猫も人の姿も見えない。

この団地が持つ不思議なまでの求心力を映画に重ねて涙せずにはいられないのは私だけであろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?