第18章 首飾り事件

この事件はとてもよく知られているのでその詳細について説明する必要はないと思う。したがって、私はロアン枢機卿、カリオストロ氏、レトー・ド・ヴィレットとオリヴァ嬢の逮捕とジャンヌ・ド・ヴァロワ嬢が処刑人と出会う原因となった事実関係の概要のみを述べたい。

ある日、パリ奉行の妻であるブーランヴィリエ夫人がブルゴーニュ[フランス中東部にある地方]にある小さな村で1人の少女に出会った。その少女は手を差し出すと「美しい淑女さま、神の慈愛にかけて元フランス王家の子孫に何かお恵みを」と言った。

こうした言葉はブーランヴィリエ夫人を驚かせた。夫人は、どうしてそのような変わった物乞いをするのか少女に説明するように求めた。そこへ通りかかった村の助任司祭は、その少女は本当のことを言っていると夫人に教えた。すなわち、アンリ2世[16世紀、ヴァロワ朝のフランス王]とニコール・ド・サヴィニー[アンリ2世の愛人]の間に生まれた庶子のアンリ・ド・サン=レミの直系の子孫であるという。

ブーランヴィリエ夫人は、少女が孤児であり人びとから施しを受けて生きていると聞いた。夫人は少女をパリに連れて行った。少女の系譜が調査され、この小さなジャンヌ・ド・ヴァロワと兄弟姉妹は古い王家の真の松江であることがわかった。ブランカ=セリスト公爵王妃とモールパ氏とに請願が提出された。3人の子供たちに年金が与えられた。少年は海軍に入って大尉になって亡くなった時にはサン=レミ・ド・ヴァロワ男爵という名前になっていた。

1780年、ジャンヌ・ド・ヴァロワは王弟の親衛隊の一員であるラ・モット伯爵と結婚した。この士官はとても貧しく、妻の持参金は少額の年金だけだった。これだけではラ・モットとその妻の野望には不十分であった。ラ・モット夫人はとても美しい女だったと考えられている。彼女は機知に富み、魅惑的であり、優美かつ流暢に自分を演出した。彼女はロアン枢機卿と知り合った。ロアン枢機卿は彼女にお金を貸して庇護した。高位聖職者の気前の良さが本当に利害関係がないものであったと指摘することは難しい。しかし、利害関係がなかったと信じるに足る理由がある。首飾り事件が起きる前に、ロアン枢機卿が妥当な理由もなくラ・モット夫人に貸したお金が総額で12万リーヴルにも達していたからだ。ラ・モット夫人は気難しい高位聖職者と親しくなって、彼の秘密の野望を知った。ロアン枢機卿の野望とは、王に対して強い影響力を及ぼしていると言われている王妃をマザラン枢機卿[ルイ14世没後の摂政時代に活躍した宰相、アンヌ・ドートリッシュと親密であったことで知られる]とアンヌ・ドートリッシュ[ルイ13世の王妃にしてルイ14世の母]の関係のように支配下に起きたいというものだった。ジャンヌはロアン枢機卿の道楽をおだてて、それを将来の資産の基盤に使おうとした。

驚くほど単純に奸悪な女の誘惑の犠牲者になってしまったことからすれば、ロアン氏の知性を疑っててもよいだろう。ラ・モット夫人は、自分が王妃と親密であると枢機卿に納得させた。枢機卿の優れた品性に気づいた王妃は、枢機卿を厚遇するように王にしばしば進言しているという。そしてマリー・アントワネットは、大使としてオーストリアに赴いていた時の失態[1771年、ロアン公は大使としてオーストリアに赴き、その放蕩ぶりで女帝マリア・テレジアの不興を買った。当時、王太子后であったマリー=アントワネットは母であるマリア・テレジアと交わした書簡の中でロアン公の行動に対する嫌悪感を示している。またロアン公は、ポーランド分割問題を探り出して本国に報告したが、その中でマリア・テレジアを中傷した。その手紙が公開されたせいでマリー・アントワネットはロアン公に対する嫌悪感をさらに強めた。ルイ16世の治世が始まると、このような経緯があったせいでロアン公は冷遇された。レヴィ60頁~61頁参照]を弁明する文書をロアン枢機卿から受け取るという。また王妃はロアン枢機卿と手紙を交わすことを望んでいるが、好意を公にできる時まで秘密にしておきたいという。さらにラ・モット夫人が手紙の運び手となって、その結果、枢機卿は間違いなく寵遇と影響力を与えられるという。

ラ・モット夫人は本当に王妃とつながっていたのだろうか。大部分の歴史家はその事実を否定している。いずれにしても彼女とでっち上げは功を奏した。枢機卿は熱狂的に彼女のことを信じた。枢機卿は、彼女が王妃から預かったという手紙と引き換えに莫大な報酬を与えた。ラ・モット夫人は明らかにロアン枢機卿の愚直さを利用した。

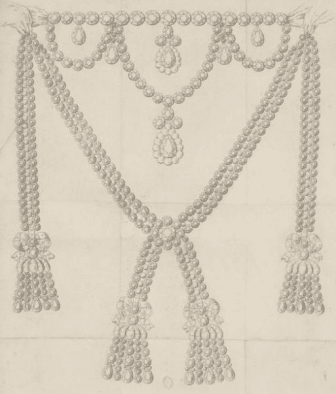

ルイ15世は王室御用達の宝石商であるべーマーとバッサンジュに豪奢な首飾りを注文していた。それはデュ・バリー夫人のために作られたものだった。首飾りが完成する前に王は亡くなった。ルイ15世の寵姫は新王によって追い払われた。そして美しい首飾りは宝石商の手元にとどまった。宝石商は王妃にそれを売ろうとした。しかし、王妃は180万リーヴル[仏原文はdix-huit cent mille livres、ただ160万リーヴルとする資料のほうが多い。安達53頁参照。レヴィ60頁参照]という価格が高すぎると思った。ラ・モット夫人はその首飾りを見た。宝石商は、王妃が購入を拒んだので困っていると彼女に言った。かなり出費が嵩んだことで商売に支障が出ているので、買い手を見つけてくれる人がいれば十分な謝礼をすると言った。伯爵夫人は、もしお金を払わずに首飾りを入手できたらとても喜ぶだろうと思った。さらに彼女は、マリー=アントワネットが首飾りを贈ってくれた者に深い感謝を抱くだろうと思った。夫のラ・モットも計画に加わった。彼らは、ロアン枢機卿に対して強い影響力を持つカリオストロ伯爵の支援を得た。ラ・モット夫人は、次のようなことを枢機卿に納得させた[以下、説得の内容は英訳が不明瞭なので仏原文から翻訳する]。王妃は首飾りを王に内緒でその蓄えから購入することを決定した。寵遇の証を枢機卿に与えるために、王妃は枢機卿の名前で首飾りを[代理]購入するように指示する。枢機卿は王妃の署名が入った受領証を受け取る。枢機卿は支払いがすむまで首飾りを手放す必要はない。

受領証はラ・モット夫人によってロアン枢機卿に手渡された。それはトリアノン宮殿[ヴェルサイユ宮殿の庭園に造られた離宮]で発行されたもので「マリー・アントワネット・ド・フランス」と署名が入っていた。その書面を見た時に枢機卿はどうして捏造を見破れなかったのだろうか。ほかの王女と同じく王妃の身分よりも自分を先に置くことにしていた王妃は、洗礼名だけを証明するのが常であり、「ド・フランス」という言葉は贋造者(レトー・ド・ヴィレット)の空想でしかなく、それはその文章の出所を示していた。

しかし、枢機卿はまったく疑いを抱かず、王妃の要望に従って行動していると信じて、仲介をしたことで寵遇が得られると思いこんで宝石商に使いを送って王妃の受領証を見せた。宝石商は枢機卿が提案した手筈を受け入れた。2月1日、首飾りが入った小箱がヴェルサイユでラ・モット夫人に手渡された。それは枢機卿の立会いのもと、ラ・モット夫人によってある王室の側仕えに託された。その側仕えは実は贋造者のレトー・ド・ヴィレットであった。こうした大胆な詐欺は、豪奢な略奪品を持ったラ・モット夫人がイングランドに逃亡することで終わりを迎えることになっていた。

このようにして首飾りを手に入れた後もラ・モット夫人は満足しなかった。彼女は王妃と枢機卿さらに傷つけようとした。そこで彼女は再び仕事に取りかかった。レトー・ド・ヴィレットは、王妃は寵遇の証を公にすることができないので、ヴェルサイユの茂みの中で11時から深夜の間に面会したいとロアン枢機卿に告げる手紙をさらに書いた。ラ・モット夫人はオリヴァという名前の女に出会った。オリヴァはあまりにもマリー・アントワネットと似ていたのでラ・モット夫人を驚かせた。オリヴァが王妃役を演じることになった。面会はアポロの泉[仏原文はbains d'Apollon。ただ面会の場所は王妃の茂みBosquet de la Reine(別称「ヴィーナスの茂みBosquet de Vénus」)とされる。アポロの泉と王妃の茂みはラトナの泉を挟んで正反対の位置にある。レヴィ62頁参照]でおこなわれることになった。オリヴァ嬢の演技は優れたものだった。彼女は1本の薔薇を枢機卿に渡した。感動した枢機卿は大喜びで去って行った。

首飾りの分割払いの最初の支払い期日[首飾りの代金は4回に分割して支払うことになっていた]が迫ると、宝石商たちは不安になった。彼らは、本当に首飾りが王妃のものになるのか確かめようとした。しかし、彼らは謁見の約束を取り付けることができず、自分たちが詐欺の犠牲者になったことにすぐに気づいた。憤った彼らは王室の家宰であるブルタイユ氏にすべて暴露した。ブルタイユ氏は枢機卿の個人的な敵であり、嫌悪感を示せる機会を掴んだ。彼は王妃と秘かに話し合って、王妃、枢機卿、ラ・モット夫人に関して流布している噂を耳に入れた。さらに彼は、王妃が今回の件を公衆の目にさらしたくない理由が何かあるかどうか教えてほしいと聞いた。

王妃は、何も心配していることはないし、できるだけすぐに疑惑を解明するほうが望ましいと答えた[以下、枢機卿、王妃、王の三者のやり取りを仏原文から翻訳する]。

8月15日、聖母被昇天の祝日、枢機卿は主任司祭として教会で儀式を取り仕切ることになっていた。衛兵が聖職衣を着用した枢機卿に近づいて、王が私室に来るように命じていると告げた。

私室には、王と王妃、そしてブルタイユ氏がいた。

枢機卿が入室すると、王は激しく苛立った調子で言った。

「あなたはベーマ-からダイヤモンドを購入したようですね」

枢機卿は「そうです、閣下」と答えた。

「それに関してあなたは何をしたのですか」

ロアン枢機卿は一瞬ためらったすえに言った。

「ダイヤモンドを王妃に贈ろうと思ったのです」

「そのようなことをあなたに吹き込んだのは誰か」

「ラ・モット・ド・ヴァロワ伯爵夫人という名前の淑女です。彼女は王妃からの手紙を私に持って来ました。お役に立てると思って、その手紙にあったとおりに交渉を進めました」

突然、王妃が割って入った。

王妃は「私はあなたと8年間ずっと話したことがありません。それなのにいったいどうして私があなたを信用してそのようなことをしていただくようにお願いすると思ったのですか」と叫んだ。

枢機卿は「私を何も見えていませんでした。私はだまされていました。陛下を喜ばせたいという思いが私の目を曇らせたのです。私は首飾りの代金を払うつもりでした......。私は詐欺の手先として使われていましたが、まったく疑っていませんでした。私は絶望しています」と答えた。

それから枢機卿は、ラ・モット夫人から手渡された王妃の手紙をポケットの紙入れから取り出した。王はその手紙を観察した。

王は「これは王妃の筆跡でもなければ、王妃の署名でもない。どうしてロアン家の貴族にしてフランスの高官たる者が『マリー・アントワネット・ド・フランス』という署名を信じたのか。王妃が洗礼名しか署名しないことは誰でも知っていることだ」と言った。

枢機卿は青ざめた。膝が深く折れたせいで枢機卿はなんとかテーブルに寄りかかって体を支えなければならなかった。

枢機卿の困惑を見た王は、隣室で休みつつ弁明書を書けるように隣室に行くように促した。

ロアン枢機卿は命令に従って15分間、隣室にとどまった。それから枢機卿は王に弁明書をで渡した。王は枢機卿に退出を命じた。そして王は私室の扉の前にいた親衛隊の中尉のジョフロワ氏を見つけると、幕僚長補のダゴニ氏の手に枢機卿を引き渡してバスティーユまで連行させるように命じた。

翌日、ラ・モット夫人は逮捕された。彼女は首飾りの詐取に関与したことを否定して、カリ首飾りを購入するように枢機卿を説得したのはカリオストロ氏だと主張した。カリオストロとその妻が逮捕された。ラ・モット夫人は、 首飾りの事件は枢機卿とカリオストロに責任があるとほのめかすことで言い逃れしようとしていた。しかし、彼女にとって都合が悪いことに、オリヴァ嬢がブリュッセルで逮捕された。オリヴァ嬢の告白によって謎に光が当てられた。それからしばらくしてレトー・ド・ヴィレットも拘束された。彼はラ・モット夫人と対決させられた。29日夜、すべての容疑者がバスティーユからコンシェルジュリに移送された。9月5日、勅許によって事件は高等法院に送致された。

勅許には強い調子の厳しい言葉が並べられていて、枢機卿に対する激しい非難が込められていた。事件は公に知られると大きな騒ぎを引き起こした。貴族も聖職者も審理の経過に強い関心を抱いた。主要な関係者が王妃と教会の有力者であったからだ。12月22日に審理が開始された。優美に着飾ったラ・モット夫人が法廷の前に引き出された。彼女の表情は平静だった。彼女は裁判長によるすべての質問に落ち着いた態度で答えた。枢機卿が彼女の後に出廷した。判事たちは枢機卿に敬意を示した。おそらく彼らはヴェルサイユの宮廷に対する反感から枢機卿に好意を抱いたのだろう。

12月29日、検事総長は求刑を読み上げた。それは枢機卿に対して非常に厳しい内容であった。彼はロアン氏が決して申し出たくないような厳しい償い、すなわち終身禁錮を求めた。こうした求刑は判事たちの強い反対に遭った。31日、判決が宣告された。裁判所は、召喚命令に応じなかったラ・モットに終身労役刑を科し、ラ・モットの妻であるジャンヌ・ド・サン=レミ・ヴァロワを公然告白の後、鞭打ちと両肩にVの字[「盗人voleur」の頭文字。安達57頁参照。レヴィ65頁参照]を焼印して終身禁固刑を科した。オリヴァ嬢は無罪放免された。カリオストロ氏も同じく無罪放免された。枢機卿はすべての嫌疑を解かれた。こうした判決は一種の熱狂をもって受け止められた。世論はそれをある種の勝利と見なした[マリー・アントワネットは、ロアン枢機卿の処罰を望んでいた。ロアン枢機卿によって自分の名誉が傷つけられたと思ったからである。しかし、民衆だけではなく貴族階級や聖職者階級もロアン枢機卿を支持した。ロアン枢機卿が無罪になった結果、王妃の威信が大きく損なわれた。流刑時代のナポレオンは、首飾り事件が後のマリー・アントワネットの死の発端となったと指摘している]。ド・ブザンヴァルは、判事たちは喝采を浴び、あまりに群衆が熱狂的に歓迎するのでその間を通り抜けるのが大変だったと書いている。

ラ・モット夫人は自分に下された処罰をしばらく知らなかった。判決の日に高等法院の休日が始まったので、判決の執行は先延ばしされた。判決が罪人に伝えられたのは6ヶ月後のことだった。6月21日、検事総長のフルリー氏は、執行人のもとに使者を送って、ラ・モット夫人は収監されている間に非常に暴力的な性質を示したので、執行に当たって激しい抵抗が予想されると伝えた。またフルーリー氏は、判決をうまく執行できるように十分な準備を整えるように執行人に求めた。その場に居合わせた法官は、ラ・モット夫人にラリー氏のように猿轡をはめてはどうかと示唆した。しかし、シャルル=アンリ・サンソンはそれに反対して、もし女に猿轡をはめれば、老将軍に対して広く示されたような同情が示されることになると言った[以下、この章の終わりまで仏原文から翻訳する]。

シャルル=アンリ・サンソンは、今回の件は力量よりも配慮が必要であり、自ら責任を負いたいので全面的に自分に委ねてほしいと検事総長に要請した。要請は認められた。

彼はラ・モット夫人の習慣について看守に質問した。看守によれば、彼女は牢獄で彼女の世話をしている看守の妻と友好関係にあるという。

翌日、処刑人の命令に従って看守の妻は罪人である女の監獄に入って、 宮殿で彼女を求めている者がいると伝えた。

ベッドの中にいたラ・モット夫人は壁側に向き直ると答えた。

「出て行って。私は一晩中眠れなかったので朝の間は寝ておきたいのよ」

看守の妻は、もし面会を求める者がいるとわかっていれば眠ってなどいられないし、弁護士が訪問しようと待っていると伝えた。

それを聞いたラ・モット夫人はベッドから飛び起きて急いで服を整えた。

看守の妻が退室すると、扉の後ろに隠れていた助手がラ・モット夫人の腕を掴んで後ろ手に固く縛ろうとした。もう1人の助手も腕を掴もうとした

ラ・モット夫人は、予想に反する荒々しさで彼らの手を振り払うと、室内をぐるぐると回り始めた。前に出ていたシャルル・アンリは閉ざした扉に身を寄せていた。ラ・モット夫人はシャルル=アンリの前で立ち止まると、ぎらぎらと光る目で彼を見据えた。

わが祖父は「彼女は中肉中背だが均整がとれていて、痩せているというよりかは丸々としていた。彼女の顔はとても感じが良かったので、造作の不具合に誰もすぐに気がつかなかった。彼女の豊かな表情は魅力に満ち溢れていた。よく観察すると、彼女の鼻は先がイタチのように尖っていた。彼女の印象的な口は大きすぎた。彼女の目は驚くべき輝きを放っていたがとても小さかった。彼女の最大の特徴は豊かな髪、肌の白さ、優美な手足であった。彼女は、薔薇の小さな花束の刺繍が施された褐色と白の縞が入った絹の寝衣を着ていた。さらに彼女はレースの帽子をかぶっいたが、髪が豊かなせいで強く後ろに引っ張られていた」と書いている。

彼女が今にも走り出しそうな獅子のような威嚇を込めた眼差しでシャルル=アンリを見ている間、そのほかの助手たちと4人の警官が彼女の周りを取り囲んだ。彼女はこれから取り掛かろうとしている取っ組み合いが不利になりそうなことを計算しているかのようだった。鼻の穴を広げて彼女は息を吸い込むと、帽子を脱いだわが祖父に話しかけた。

彼女は「あなたは私にどうしてほしいのですか」と聞いた。

処刑人は「あなたの判決を聞いていただきたいのです」と答えた。

ラ・モットの体に震えが走った。彼女の固く握られた指はベルト代わりになっている幅広のリボンを無心に弄んでいた。彼女は一瞬考え込んで視線を下げると、頭を上げて言った。

「さあ、行きましょう」

2人の助手は彼女の手をさらに強く掴もうとしたが、彼女は高貴な淑女にはあるまじきやり方で彼らを押しのけて自ら先に立って歩き始めた。

我々が高等法院の法官たちが集まっている部屋に到着すると、廷吏が判決を読み上げ始めた。

最初に彼女の罪状が宣告された。ラ・モット夫人を駆り立てる荒々しい感情がその表情に浮かんでいた。彼女の目はぐるぐると回り、歯が唇を噛んでいたせいで血の跡が残った。憤怒の形相のせいでとても魅力的であった女の特質は何も残っていなかった。

シャルル=アンリ・サンソンは嵐が近づくのを感じて彼女に近づくと、しっかりと彼女を抑えた。廷吏が刑罰の条項に差し掛かった時、この不運な者の怒りは誰も予期しない形で猛然と発せられた。彼女が急に身を捩ったので、もしわが祖父が彼女をしっかりと掴んでいなければ、敷石に頭をぶつけてしまっていただろう。彼女は激しく体を震わせて床の上を転がりながら野獣のように吠えていた。

彼女を押さえ込むのに5人の男が必要だった。男たちはとても屈強であったにもかかわらず、彼女が激情で自らを傷つけたり誰かを殺してしまったりしないようにするために力を合わせなければうまくいかなかった。

我々は判決の読み上げを諦めなければならなかった。

彼女の力はその感情によって引き起こされているようだった。そのおかげで彼女は疲れを見せることもなく、自分を縛ろうと試みる助手たちに激しく抵抗し続けた。彼女の超人的な抵抗を押さえ込むのに少なくとも10分はかかった。

ようやく勝利を収めた助手たちは、パレ[・ド・ジュスティス]の中庭に彼女を降ろした。

処刑台が中庭に建てられていた。中庭には門があったが広く開けられていた。しかし、朝6時だったので、野次馬は数えるほどしかいなかった。

処刑台の上に彼女が置かれると、鞭打ちが始まった。鞭打ちが続いている間ずっと、彼女の叫びは止まることがなく、より激しくなった。彼女の呪いの言葉は主にロアン枢機卿に向けられていた。彼女は自分の不幸をロアン枢機卿のせいにしてひどい悪罵を投げかけた。彼女がぶつぶつと言うのも聞こえた。「私はこのような不名誉を受けなければならないのは自分の落ち度だ。ただ私は一言しゃべっただけで絞首刑にされるだろう」

彼女は鞭で12回打たれた。強い絶望の激発の中、一滴の涙も彼女の目から流れていなかった。しかし、体を持ち上げられた時、彼女は激しく泣き始めた。彼女の涙は頬をつたって流れるどころか、気力を振り絞ったかのように目頭から噴出して頬に滴り落ちた。

おそらく怒りを噴出させたことが虚脱をもたらしたのだろう。またおそらく彼女は判決の最後の規定を聞いていなかったに違いない。彼女が処刑台に座らされた時、しばらく沈黙したまままったく動かず、まるで死んだかのようだった。

シャルル=アンリ・サンソンは、判決の最後の条項を執行するのにその状態を利用しようと考えた。彼女の衣服は暴れたせいで裂けていた。そのせいで彼女の肩があらわになっていた。シャルル=アンリ・サンソンは焜炉から焼き鏝を取り出すと彼女に近づけて肌に押し付けた。

ラ・モット夫人は傷ついたハイエナが出すような叫びを上げて、彼女を押さえていた助手の1人に倒れかかると、獰猛に手を噛んで肉片を食いちぎった。

固く縛られていたものの、彼女は自分自身を守ろうと暴れ始めた。助手たちが女に対して遠慮しているのにつけこんだ彼女は、長時間にわたって助手たちの試みを挫いた。そのせいで2回目の焼き鏝がもう片方の肩に当てた時にうまくいかなかった[肩ではなく乳房に焼き鏝が当たったということ。安達57頁参照。レヴィ67頁参照]。

裁きは完遂された。ラ・モット夫人は馬車に載せられてサルペトリエール[ 17世紀半ばに創設された病院、精神病患者の収容施設があった。]に連行された。我々は彼女を馬車から出した時、彼女は車輪の下に駆け込もうとした。その直後、彼女はベッドのシーツを喉に押し込んで窒息しそうになった。

彼女の拘束はわずか10ヶ月しか続かなかった。

翌年4月、彼女はなんとか逃亡することができた。それはロンドンに先に亡命していたラ・モット氏による暴露を恐れて政府が彼女の逃亡を黙過したおかげかもしれない。さらに可能性が高いと思われるが、それはラ・モット氏が首飾りで得たお金を使って彼女の世話をしていた修道女を買収したおかげかもしれない。もしくは、常軌を逸した精神を持つ者が哀れな女を救おうという精神を発揮したおかげかもしれない。

いずれにせよ、ラ・モット夫人の部屋の窓の下にある哨所に兵士が配置されていたが、彼女を見過ごしてしまった。手助けしてくれた者のおかげで彼女は王者の青色の長衣[仏原文はlévite bleu de roi、この部分の描写は1792年に刊行されたジャンヌ・ド・ヴァロワの伝記を参考にしていると考えられる。ちなみに「王者の青」とはセーブル焼きの青のことである]、黒い胴着、半ズボン、ブーツ、丸い帽子、記章、革の手袋と男装して、サルペトリエールを抜け出して夫を探しにロンドンに向かった。

彼女は1791年8月23日にロンドンで亡くなった。ある者によれば、死因は熱病に罹ったことだという。またある者によれば、死因は興奮状態で窓から舗装に身を投げたことだという。

第19章に続く

目次に戻る

ここから先は

¥ 100

サポートありがとうございます!サポートはさらなる内容の充実によって読者に100パーセント還元されます。