1879年日本軍は琉球人を拷問し沖縄県を設置#41

(上記トップ写真は首里城歓会門を占領する戦前の日本兵)

1879年3月27日、日本は琉球国の首都首里にある御城(うぐすぃく。首里城)を占領し、沖縄県を設置すると一方的に宣言しました。

その翌月、4月4日には日本全国に沖縄県設置を布告し、さらにその翌月5月27日には拒否する尚泰王を東京へ拉致しました。

残る琉球の役人たちは琉球国を維持しようとしましたが、同年8月18日から1カ月に渡り日本軍により拷問され、屈伏させられ、遂には強制的に沖縄県の行政に就かせられます。

こういう琉球人側から視る歴史はほとんど共有されておらず、上記一連の大事件は「琉球処分」という歪曲された言葉で定義されています。

「琉球処分」だなんてとんでもない定義で、これは琉球人にとって屈辱的な歴史定義です。

それについてもこのnoteで書きましたので下記リンクからお読みいただければ幸いです。

さて、ここからが本題。

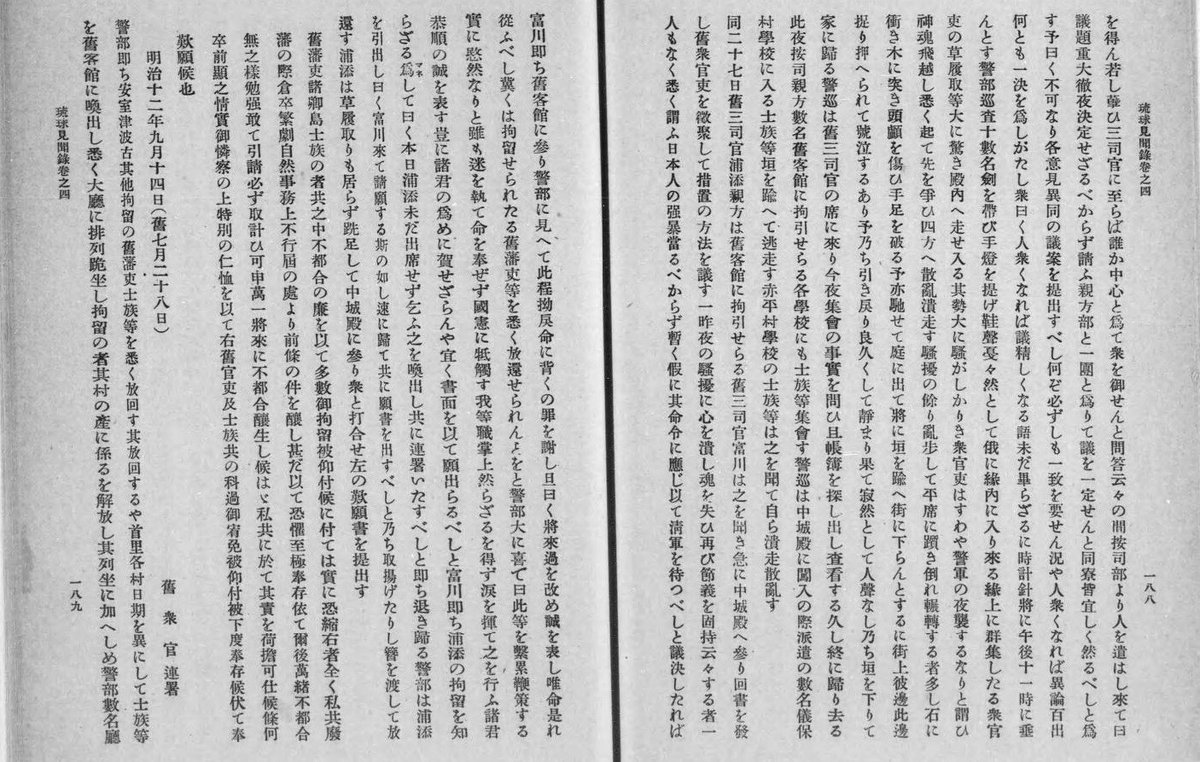

そもそも上記琉球役人拷問事件の詳細は下記『琉球見聞録』(喜舎場朝賢 大正3)に書かれています。

この『琉球見聞録』の著者である喜舎場朝賢は最後の琉球国王尚泰の側近をつとめるほどの琉球国高官で、日本がどうやって琉球国を侵略したかを事細かに書き残してくれています。

つまり、1879年に琉球国が日本に奪われた大事件を琉球国官僚側から記した第一級の史料だといえるのです。

そして、その拷問事件の詳細は上記本の186~189ページまでのわずか4ページに書かれています。

そうは言っても和漢混交文なので、私は読むのに苦労し、独自で調べても分からない箇所がたくさんあったので同じ沖縄タイムスワラビー紙にて琉球の歴史コラムを執筆している賀数仁然さんに、少し質問をしてみたところ、なんと4ページすべて現代語に訳していただきました。

ここに感謝申し上げます。

この事件の詳細を知れば知るほど、なぜこんな大事件を琉球の歴史学者達は今まで周知して来なかったか憤りを感じます。

これは恐らく沖縄県民の99%以上が聞いた事のない琉球の歴史的事実でしょう。

実はこの訳をして下さった賀数さんも、この事件のことは初めて知ったそうです。

琉球の歴史に造詣の深い賀数さんが知らなかったら、この事件を知っている人はもしかしたら現在だと100人もいないかもしれません。

この事件の詳細を知ったら沖縄県民だと信じてきた人たちの中には、琉球国民だと考え方が変わるかもしれない程の衝撃的な事件です。

私は沖縄県民ではなく琉球国民だという立場に今はいます。

つまり日本は琉球国を1879年に違法に占領し現在まで支配しているのです。

それが歴史的事実であり、沖縄県というのは国際法的にも違法であり、我々琉球人は暴力により現在も日本に強制的に日本国民にさせられているのです。

その国際法についての根拠も少し示しておきます。

それは1879年の琉球侵略(下記記事では琉球処分とあるがこれは琉球侵略と定義されるべき)は国際法上不正だと2014年に琉球新報紙が一面トップで記事にしていますので参照下さい。

さて、1879年の拷問事件を記した『琉球見聞録』ですが、その186ページから187ページが下の写真です。

その現代語への意訳が下記です。

お読みいただき本当の琉球の歴史を知ってください。

「琉球見聞録」巻4 P.186~187

給金および家禄金と勤務した分の給与を提出して哀願した。

家禄金俸給は提出した通りの支給額だったが、ただ勤務した分は総計60万円以上が、わずか10数万円に減額されて支給された。

7月1日(新暦の8月18日)県庁役人は、前人民(琉球人)を取り扱うことはおおよそ寛大の主義をとっていた。

(旧体制に)頑固にこだわり、新体制(新生沖縄県の体制)に背を向ける行為がある者には、あらゆる方法で教え諭すことに努めてきた。

しかし、すでに諸般引き渡しをはばかりたるに依り、以来強行主義に改めていった。

最初は松田処分官の令にて、(琉球)国中の租税の貢納は、旧琉球藩役人(以降旧琉球役人とします)が収入とするのを禁じた。

しかし、3月4月の税貢納時期になると、旧役人が、ことごとく租税を収納したがため、警察数人が中城御殿にやってきて、命令に背いたことを責めて、安室親方(旧物奉行)、津波古親雲上(吟味役)を逮捕、那覇の警察所(旧砂糖座)へと連行し、拷問を加えた。

また亀川(親方)の仲間である、與那城按司、津崋山親方、澤岻親方、そのほか首里各村の旧役人たち十数人を、拘束して、首里の警察所(客館)に留置した。

この人たちは琉球の民衆を扇動して、(新体制構築へ)懸命に努力するものを陥れる頭目とした。

また、小禄親方もその仲間として誤って捕らえられた。

そして、地方役人、宮古八重山の各地の在番にいたる旧役人までもが、毎日のようにつぎつぎと取り押さえられ、その数は百人(別資料では三四百人ともある)ほどになった。

那覇および首里の警察所にて、(牢屋から)出されては、入れ替わりで厳しい拷問が行われた。

その拷問は、縄で両手を緊縛し梁に吊るして、棒で強く殴打することである。

苦しむその惨状は、残酷極まりないことだった。

苦しみ叫ぶ声は2~3町(数百メートル)離れている場所にまで響いた。

これを聞いたものは皆、恐怖し、戦慄がはしり、震えあがり生きた心地がしなかった。

拷問を受け囚われの身となった者は、皮膚が裂け、爛(ただ)れていた。

那覇、小禄、豊見城の平民には、警察に協力し、通報する者がたくさんいた。

通報があれば、警察巡査が4~6,7人で家に押し入り拘束していた。

もし、かくまったり、逃がしたりすることがあれば、その家族、子供までもが捕えられることとなる。

はなはだしい例として、妻を脅迫して連れ去り、逃げた者が自首してくるのを待つこともあった。

首里那覇(の士族)は、これら(通報)に恐怖し、日々身の危険を感じながら、心落ち着くことなかった。

7月25日(新暦の9月11日)、(琉球国時代の)旧三司官は旧役人を集め議題を出し協議させた。その議題は以下。

琉球の平民には、節度や礼儀を忘れ(ヤマト新体制の)警察に通じているものが多く、最近ではますますその数が多くなり、(旧琉球士族の身分を持つ役人)人々の心をかき乱している。

これにより拘束され、拷問を受けている者も多くなってきた…どうにかならないものか…という議題。

私(喜舎場)も、選ばれて親方たちの傍で、(オブザーバーとして)推薦され同席した。

これまでの議題は何の計画や主義をもって、その命令(大和の命令)を拒絶しているのだろう。

思うに、そしてこの議題のごときは、これに異なり、遵守せざるを得ない考えに対し、これに答える(対抗する)にはどういう工夫が必要かという議題に他ならないと考えた。

ただ、正座し、しばしば首を回して同僚の顔を伺うと、ことごとく皆、黙って心をめぐらせて、胸を痛めているようだった。

私(喜舎場)は(この集まりで)年少者であり、末席に置かれている者だ。

與儀筑登之親雲上なる者がいた。

高齢であり、旧平等所(裁判・警察所)の高官であった。

與儀筑登之親雲上が、私を呼びそのわきに座らせて、「議題は重大なことだぞ。喜舎場は何か意見はないのか?」と聞いた。

私は「決して意見がないわけではないです。かえりみると、この議題、他の三司官が異なる意見を言っていました。それは(大和警察に)従うべきであるということでした」と答えた。

與儀は「義理を持ち、節度を守りながらも、2~3か月先伸ばしするほうがいい。その間に清国から救援軍が来てくれるだろう…どうすればこの計画が実現できるか考えることが必要だ。君が言いうのは節度も義理も立たぬ、これまで頑張ってきたものを失うことになり、みじんも工夫を感じない」

私(喜舎場)は答えていった「時は来ていて、差し迫った問題なのです、3~4日で結論を出さねばなりません、どうやって時間をかせぐおつもりか?

そして188ページから189ページの原本の写真が下記です。

その現代語への意訳が下記ですので続きをお読みください。

「琉球見聞録」巻4 P.188~189

やるならば三司官において誰かが中心となり、(密告する)民衆を制御するのか?」…と問答をしている間に、按司らから使いがやって来た。

按司らがいうには「議題は重大事にて、徹夜をしてでも結論をだせ、親方らそして役人一円となって、一本に取りまとめ議決するように」と。

私(喜舎場)は「無理である、(なぜなら)(同席している)各者の意見が違っていてもいいのではないか?人が多くなれば、百の異論もでるだろう。なぜ一つにする必要があるのだ」とした。

すると、誰かが言った「人が多くなれば、議論が白熱し、えりすぐった、良い結論になろう…」ことさえはばかるように、(議論が活発にならず)時が流れ、午後11時になろうとしていた。

この時、突然、帯刀した(日本の)警部巡査十数名が、提灯を手に、草鞋の音も鬱々と、屋敷内へと入りこんで来た。

縁上(建物縁側床部分)にいた多くの役人、使用人も、押し寄せる警察らの大きな騒がしい音に大いに驚き、「わ~警察軍の夜襲だぞ!」と、全員立ち上がり、四方逃げ散った。

平席からつまずいて倒れ、あるいは一回転して倒れる者なども多かった。

(逃げ回る中)石に当たり、樹木に当たって頭にけがを負う者、手足を骨折する者までいた。

私(喜舎場)は、どうにか庭に出て、垣を越えて、街に出て身を隠そうとしたが、街の路上でもかの琉球士族たちが捕らえられていて、泣きわめく者がいた。

私はどうにか、元の屋敷に戻ることができた。しばらくすると人の声もおさまり静かになったところで垣を下り、どうにか自宅に帰ることができた。

警察は旧三司官の家に来て、今夜の集会の事実を問い詰め、帳簿を押収し長時間にわたり調べ引き上げた。

この夜、按司・親方数名が首里の警察所(客館)へと連行された。

同じ日に各村学校にも士族らが集会を開いていた。

中城御殿に闇入りの際、数名を儀保の村学校へ派遣していたが、士族らは垣を越えて、逃走した。

また赤平の村学校で集会をしていた士族も(儀保での)情報が入り、自分たちで解散し逃げおおせることができた。

同(7月)27日(新暦の9月13日)

旧三司官である浦添親方(朝昭)が首里警察所に拘束される。

旧三司官富川親方(盛奎)はこれを聞き、急ぎ中城御殿に向かい、回書(みんなに見てもらう文書)を出し、旧役人らを集め、措置を話し合う指示をした。

しかしながら、集まった人は皆、一昨日の騒動に心をつぶして、魂を失っており、再び“節義を固辞して云々”などという者もなく、全員が「日本人の強暴さに抵抗しないことが得策である」とした。

そこで、「しばらくは(日本人の)命令に、おとなしく応じることで時間を稼ぎ、清国からの軍隊を待ったほうが良いと」いうことで議決した。

富川はすぐに、首里警察所に出向き、警部に面会し、今回の命令に背いた罪を詫びた。

そしてこの先、行き過ぎた行動を改めて、ただ命令に従うことを約束。

そして背いた琉球役人らを全員釈放してもらうよう頼んだ。

対応した警部は大いに喜び、「我々も、彼らを拘束し、鞭打つ拷問にかけることは実に、憐れむことであるが、(我々警察にとっては)国憲にて決められた職務でもあり、やむを得ず涙をふりはらって迷いながらやっていたことだ」と述べ、続けて「諸君らが、誠に恭順の態度をとるのであれば、これほど喜ばしいことはない。さぁ、書面にてその願いをしたためてくれ」と、富川へ伝えた。

一方の富川は、浦添親方が拘留されていることを知らないふりをして、「浦添(親方)と連名で書面作成をしたいが、浦添とはまだ会っておらず、いったん引き取らせていただきます」と一旦帰った。

すると、警部はすぐに囚われていた浦添親方を保釈し、「富川が来て請願するようだから、すぐに帰ってともに提出せよ」と、取り上げていた簪(かんざし)を返却し、帰宅させた。

浦添親方は使用人もいないまま、中城御殿に向かった。残った者たちと、下記の嘆願書を提出した。

旧役人ら幹部、シマの士族らはともに、不都合のある対応をもって、多数の拘留者を出してしまい、実に恐縮しております。私どもは琉球藩廃止の際、多忙極まりないことから、悪意はありませんが、軽はずみに不行き届きな事務処理をしてしまいました。(これにより)前条の(拘留者を出してしまう)事件を引き起こしてしまったこと、はなはだしく恐縮の至りであります。今後不都合のなきよう、必ず勉強させていただくことを取り計らい申し上げます。万が一、この先、不都合が発生した折には、私どもその責を引き受ける所存です。今回のことは、なにとぞ特別の慈悲の心で、右の旧役人らの科をご勘弁願いたく。伏して嘆願いたします。

明治十二年九月十四日(旧歴7月28日)

旧琉球役人連署

(日本人)警察は、安室、津波古そのほか拘留している旧琉球役人、士族らを全員解放した。

上記186から189ページまでの文は賀数仁然氏に意訳してもらい多少の誤字脱字は比嘉光龍が補いました。

ここで賀数仁然(かかずひとさ)氏のプロフィールを紹介します。

1969年12月9日 那覇市生まれ自称マチグゥワーのプリンス。

早稲田大学大学院 人間科学研究科修了(生命科学専攻)。

2009年有限会社FEC(芸能プロダクション)にて文化事業部設立し、ツアー企画、観光ガイド業を開始。

賀数氏に意訳してはもらいましたが、あくまでも意訳なので、もしかしたら少し間違っていたりおかしな箇所があるかもしれません。

この4ページは今後、琉球人皆で訳し読まれるべきだと思い、ここに先鞭をつけておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?