縄をなう

今年の味噌踏みはいつもより3週間も早まったのに、セーターの下はシャツ一枚で過ごせる春のような陽気だった。

小さな台所に置かれた大きなポリバケツの中に、10キロの乾豆が2日前から水に浸っている。朝8時、総動員された家中の大鍋が、ガス台と薪ストーブにそれぞれ窮屈に納まってその豆を煮はじめる。部屋に立ちのぼる湯気と、甘い匂い。

ぽかぽかな縁側には、桶や専用の長靴、豆をシンダラかす(湯切りする)ための笊やへら。年に一度の道具たちが、光を浴びて出番を待っている。

午後1時、到着したお客さんたちとの挨拶もそこそこに、味噌踏みがはじまる。豆の量はいつも通りなのに、作業はスムーズすぎるくらい余裕をもって進み、豆を踏み、味噌玉にする初日の工程は2時間ほどで終わった。

縁側の屋根をかすめて、部屋に差し込んでくる早春の低い夕日が、トウカの上に並んだ味噌玉を照らしていった。

豆の甘い匂いが広がる部屋で、お客さんが休んだ夜。

久々の大きな横揺れには、(よくないものの)いつもの「…収まる」という感じがなく、猫のなやを抱えて外に飛び出した。

起きてきたカカとスマホの地震速報に目を落としながら、夜の闇から聞こえてくる市の防災無線に耳をそば立て、津波がないことを確認する。

布団に戻って、youtubeの続きを開いた自分に、一瞬、複雑な気持ちになって、眠りについた。

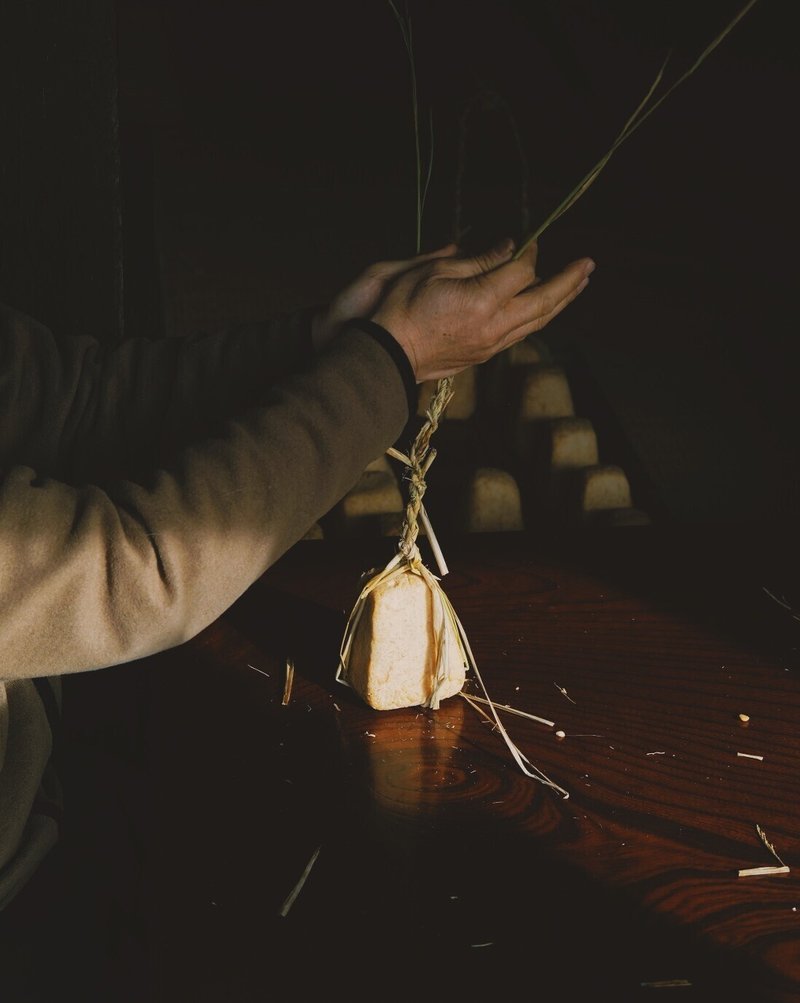

翌朝、普段どおりに一日がはじまり、10時からゆるりと縄ないの準備をする。一晩おいて乾燥した味噌玉を、縄をないながら藁で包み込んでいく。

藁を継ぎたすことこそ難しいが、縄をなう動きは手がしっかり覚えている。雪の下で湿らせた藁が手のひらに馴染む。苦戦するお客さんに、「自転車とか水泳みたいに、一回コツをつかめば…」とカカ。藁が結びつく仕組みから丁寧に説明しているトト。

縄をなえるようになったのは、いつだっただろう…

「縄になんねえば、死ぬつうが」

家の裏手に住んでいたマサヨばあちゃん。山で年を重ね、縄ないが思うようにできなくなり、そう呟いた。そのあと間もなく病に倒れたばあちゃんのその言葉を聞くたび、体のなかが泡立つような感じがする。

悟ったようなばあちゃんの言葉の真意はわからない。けれどその言葉は、はなから縄をなうことなどない時代に向けられているようでもある。

縄をなえなくても生きていける時代かもしれない。それでも“想定外”は想定の外にあるというだけで、すぐ近くにある。この山で命を繫いで生きてきた人たちの縄を、なわずに生きていける時代ではないはずだ。

そんな時代を「縄」をなう人として生きていたい、と思う。(生)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?