定跡外研究「後手四間飛車悪手研究①」

ここでは定跡ではなく定跡外の悪手をいかに咎めるかということをまとめる。

今回は後手四間飛車が左銀をどんどん繰り出して先手居飛車側の7筋や5筋の歩を狙ってくる手についてまとめる。

初手から

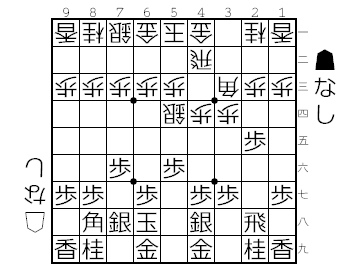

▲2六歩△3四歩▲2五歩△3三角▲7六歩△4四歩▲4八銀△3二銀▲6八玉△4三銀▲7八銀△4二飛(1図)

後手が△4三銀型でぎりぎりまで四間飛車を見せずに指してきた場合の局面。先手は居飛車・振り飛車に対応できるように舟囲いから美濃囲いにして様子見をしている。ここから後手も玉を囲いに行けば先手も自由に指し手を選べる状況だ。ここでは先手は銀冠穴熊を視野に入れた持久戦を目指す。

1図から

▲5六歩△5四銀(2図)

この△5四銀は次に△6五銀を狙った手で先手は▲6六歩以外に5筋と7筋を同時に受けることはできず、この手を指すと先手の角道が止まってしまうデメリットがある。よって△6五銀まで進めば後手が一歩得になるが、この手が今回の悪手だ。

以下、この手が悪手であると考える私の見解を先にまとめる。

①四間飛車△4三銀型は銀が角頭を守っている意味があるので、△6五銀とすることで居飛車が角頭を狙う筋ができる。

②仮に銀が六段目まで進出して一歩得をしても、すぐに攻める順がなく、後にその銀が目標となって取られてしまう変化があるので、銀は少なくとも五段目(たいていは四段目)まで戻らないといけなくなり大幅な手損になる。その手損は玉の囲いに直結する。

実際にどういう変化があるか見ていく。

2図から①

▲8六歩△6五銀▲8七銀△5六銀▲7八金△4五銀(3図、先手失敗)

先手は銀冠を組むことを優先して7筋の歩を守った。後手は△5六銀で一歩を取り△4五銀で▲3六歩を突けなくしている。銀をすぐに狙いに行くことはできず玉も囲えていない状態で玉のコビンが開いているこの局面は先手失敗。このあと先手が三手で玉を囲う間に後手も△6二玉△7二銀△7一玉と入って囲うことに成功している。

2図から②

▲5七銀△6五銀▲5八金△7六銀▲3六歩△6二玉▲3五歩△同歩▲3八飛△6五銀▲3五飛△5四銀(4図、先手成功)

今度は5筋の歩を守った。後手は同じく△6五銀としてくるが▲5八金とくっつけて次にいよいよ3筋を攻める。後手はひとまず居玉を解消して囲い始めるが、△6五銀に代えて△7二玉としてしまうと▲3五飛から銀を狙われてしまうので△6四歩といった手を入れなくてはならず厳しい。3図と比べて今度は先手の美濃囲いが出来上がっていて後手の囲いはまったく出来上がっておらず、こうなれば先手は後手の手損を咎めることに成功したと言えるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?