極限早繰り銀研究△2二銀型①

(再掲)初手から

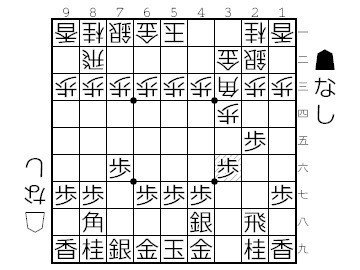

▲2六歩 △3四歩 ▲2五歩 △3三角 ▲7六歩 △2二銀▲4八銀△3二金▲3六歩(△2二銀型1図)

後手には①6二銀と②8四歩がある。①は後手が囲いを優先する策で、②は攻め合いを狙う策。

△2二銀型1図から①

△6二銀▲3七銀△4一玉▲4六銀△5二金▲3五歩△同歩▲同銀△5四歩▲3四歩(△2二銀型2図)

通常の角換わり早繰り銀の対策には腰掛け銀と十字飛車があるが、極限早繰り銀の場合、後手は腰掛け銀に組むことができない。今回は飛車先の歩を突いてないので十字飛車も狙えない。

△5四歩は次に△4二角や△5三銀が狙い。2図からは①△4二角と②△8八角成がある。早繰り銀の弱点は飛車を5五や6四から角で狙われることなので、△4二角は次に△6四角と出る狙いがある。同じ狙いが△8八角成からの角交換でも可能だが、△3三角と上がってから交換すると二手損なので△4二角から考えたい。

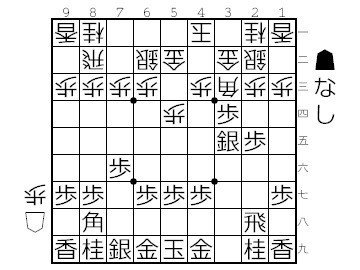

△2二銀型2図から①

△4二角▲2四歩(△2二銀型3図)

後手から次に①△6四角と②△2四同歩がある。

△2二銀型3図から①

△6四角▲2三歩成△2八角成▲3二と△同玉▲2三歩(△2二銀型4図)

後手の△6四角に対して先手は▲2三歩成から攻め合い勝ちを狙う。ここで△同銀や△同金と受ける手は▲4六歩と受けて後手陣を乱せるので先手成功。

△2二銀型4図から

△同銀▲1一角成△5五馬▲同馬△同歩▲2八香△2二歩▲2三香成△同歩▲1一角△4二玉▲5五角成△5一玉▲2二歩△6四角▲同馬△同歩▲2一歩成(△2二銀型5図、先手優勢)

△同銀で△同玉は▲2四銀△同玉▲2二角成で先手有利。本譜では後手玉の早逃げに対し▲2二歩から桂をとって駒得を拡大し先手優勢となる。

△2二銀型3図から②

△2四同歩▲同銀(△2二銀型6図)

ここで後手には①△2三歩と②△6四角がある。

△2二銀型6図から①

△2三歩▲同銀成△同銀▲1一角成△6四角▲4六香△3一玉▲3三歩成△同桂▲2四歩△1四銀▲3四歩(△2二銀型7図、先手優勢)

△2三歩には▲同銀成が成立する。△同金は▲2二角成で先手優勢なので△同銀しかないが▲1一角成で攻めがつながる。後手は受けが厳しくなったので△6四角と出るが今度は▲4六香で受けて後手は失敗。▲2一馬を受けるために△3一玉としても以下本譜の手順で先手優勢となる。先手からは▲1六歩から銀を狙う手もあり攻めに困らない。

△2二銀型6図から②

△6四角▲2六飛△2三歩▲同銀成△同銀▲1一角成△1九角成▲3三香△2五歩▲同飛△2四香▲3ニ香成△5一玉▲3三歩成△2五香▲4ニ金(△2ニ銀型8図、先手優勢)

△6四角に▲2三歩でも先手の攻めはつながるが、本譜の手順のほうがわかりやすいと思いこちらを採用した。△2五歩~△2四香が後手の必死の反撃だが、▲3ニ香成が王手の先手になる。△同銀なら▲2四飛、△同玉なら▲2一馬に①△同玉▲3三歩成で寄り筋、②△4一玉なら▲3五飛なので△5一玉は仕方ない。以下本譜の手順で相手の金駒をはがしながら攻めがつながり先手優勢となる。

△2二銀型6図から③

△6四角▲2六飛△2三歩▲同銀成△同銀▲1一角成△5五角▲2一馬△3四銀▲3九香△3六歩▲同飛△3五歩▲2六飛△9九角成▲4六桂△1五銀▲2八飛△2三香▲8八飛△2九香成▲3四桂△2六銀▲2ニ桂成△4ニ金左▲3三歩(△2ニ銀型9図、先手有利)

△1九角成に代えて△5五角もある。次に△9九角成とすれば受けにも利くという狙いだ。▲2一馬は次に▲3三香という狙いがあるので△3四銀とする。▲8八飛は後手の馬を封鎖して守りへの利きを遮る手。△2九香成に代えて△4五銀とすると▲3五香と走られて後手は歩切れが痛い。▲3四桂に対して△2六銀は銀を攻めに活用しつつ3五の歩にひもをつける手だが、▲2ニ桂成以下先手の攻めが続くので先手有利となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?