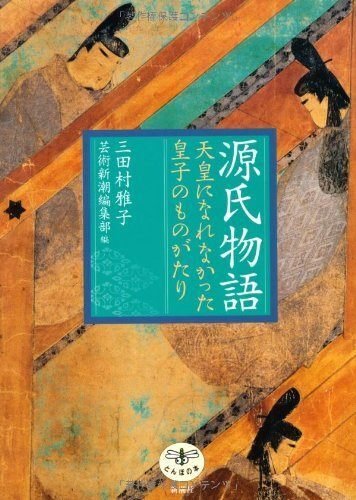

三田村雅子(1948.11.6- )『源氏物語 天皇になれなかった皇子のものがたり(とんぼの本)』新潮社 2008.9 『記憶の中の源氏物語』新潮社 2008.10

三田村雅子(1948.116- )

『源氏物語 天皇になれなかった皇子のものがたり(とんぼの本)』新潮社 2008年9月刊

https://www.amazon.co.jp/dp/4106021781

『芸術新潮』2008年2月号特集・再編集・増補

2008年11月17日読了

https://www.shinchosha.co.jp/book/602178/

第一部

国宝《源氏物語絵巻》の誘惑

その謎と仕掛けを読む

第二部

光源氏、それは私だ

源氏幻想を生きた権力者たち

〈I〉鎌倉に花ひらく プリンス宗尊の夢の本

〈II〉南北朝源氏合戦

〈III〉拝啓 謙信さま 風雅の戦国宅配便

〈IV〉みんな源氏に萌えた桃山

〈V〉女たちの源氏物語

試し読み

https://www.amazon.co.jp/dp/4106021781?asin=4106021781&revisionId=&format=4

A5判・143ページの薄い本ですが、全ページ・カラー印刷の『とんぼの本』シリーズですから、国宝・源氏物語絵巻の解説を拾い読みしながら眺めているだけで楽しめます。

源氏物語や源氏物語絵巻が後世に伝わった事情の考察が興味深く、源氏物語の現代語訳を通読したことがある程度の私でも面白く読めました。

全ページがグラビアなので、絵巻・屏風絵がきれいです。サイズが小さなA5版なのが残念ですけど。

「…… 天皇家が実際の政治権力を失った後も存続し続け、現在までもちこたえることができたのは、日本史最大の「謎」です。絶大な武力と政治力を握ったはずの北条も足利も織田・豊臣・徳川も、決して力で天皇家を押しつぶしてしまおうとはしなかった。

あるギリギリのポイントで天皇制を生き延びさせようとする力学が働くのです。その力学の核のひとつに、じつは源氏物語があった、私はそう思っています。

天皇制とは、源氏物語の人気を囲い込み、源氏物語を通じて、あるべき「王権」の構造を提示するシステムの別名だったのかも知れません。

源氏物語が圧倒的な物語の魔力を発揮し得たのはそれが平安時代という400年も続いた平和の時代の、平和であるがゆえに達成された文化の頂点の唯一の証言者だったためです。

その時代の建築や美術・工芸品のほとんどが失われてゆく中、源氏物語だけは完全な形で残り、それを読めば王朝の最も豊かで充実した生活を回復することができる、そうした聖なるテキストとしての地位を固めてゆきます。

そんな、源氏物語の地位向上のエポックとなったのは、堀河天皇の康和年間(1099-1104)でした ……」

p.86「光源氏、それは私だ 源氏幻想を生きた権力者たち」

なるほどと思うと同時に、本当かなあとも思ってしまいますが、上の続きの、鎌倉・南北朝・戦国・桃山・徳川時代の事跡を読み進めると、源氏物語の果たしてきた役割に納得してしまいます。

「…… 源氏物語の地位向上のエポックとなったのは、堀河天皇の康和年間(1099-1104)でした。康和4年(1102)3月、堀河天皇が父・白河院の50歳を祝った盛大な儀式こそがそのきっかけでした。

セレモニーの目玉として、「紅葉賀」の巻で光源氏と頭中将が舞った青海波の舞が復元されたのです。青海波は多数のキャストを要する大曲であるため、長く上演が絶えていたのですが、この時、源氏物語の記述に依拠する形で大規模に復活しました。

源氏物語は成立直後から広く読まれ、影響作品も多数生まれていましたが、ここではじめて王権儀礼の公的な準拠(手本と意識すべき先例)として位置づけなおされたのです。

青海波上演はその後も、鳥羽院、後白河院、後嵯峨院の五十御賀で繰り返され、現在の天皇の即位式にまでいたっています。

私的な娯楽品から公的な規範へと格上げされ …… 権力者たちが源氏物語の「証本」を所有することを競い合い、誇示し合う状況が生まれました。証本とはすぐれた由緒を持つ、信頼度が高いテキストのこと。

長大な源氏物語の場合、完成した巻から順次に人々に読まれ、写されていったはずです。テキストの流布の仕方は、当初から複雑なものだったと思われ、互いに相違のある複数のテキストがそれぞれに正当性を主張する状態だったのです。

こうした証本は、古くは高貴な女性たちの手元にあったものが多かったのですが、それが平安末期の頃から男性権力者の元に移動してゆき、それに伴い源氏物語を読むことの主導権も男性へと奪われてしまいました ……」

p.87「光源氏、それは私だ 源氏幻想を生きた権力者たち」

本書は、次に、河内本源氏物語の成立、藤原定家による青表紙本の制定へ、と進みます。

「…… 文明9年(1477)末、応仁の乱を避けて奈良に疎開していた一条兼良(1402-1481)が都に戻ると、この一代の碩学の帰還を待っていたかのように、空前の源氏ブームが巻き起こりました。

京の町が完全な焦土と化してしまった今、王朝の文化はもはやほんとうに源氏物語の中にしか存在しなくなってしまったのです。

貴族の家々に伝わったあまたの善本が灰燼に帰してしまったことで、青表紙本が源氏物語の根本テキストとしての地位を確立し、新たに大量の写本が作られました。

失われたものを復元し、二度と失われないように、地方の大名家にも新たな源氏写本が届けられます。こうした地方への源氏文化の伝播を担ったのは、定家を歌の神と崇めた宗祇(1421-1502)たち連歌師であり、かくて青表紙本は全国共通の統一テキストとなってゆきます。

現在最も普通に源氏物語の底本として利用されているのは、青表紙本の系統に属する大島本で、もともとは山口の大名・大内家が作成したものでした。

大内家が山口を小京都として整備したことはよく知られていますが、大内家のみやこ幻想の核には源氏物語があったのであり、一条兼良に対する援助など、大内家の源氏研究への貢献はこれに限らずめざましいものがあります。私たちもまた地方に蓄積された源氏文化の恩恵をこうむっているのです ……」

p.99「光源氏、それは私だ 源氏幻想を生きた権力者たち」

追記(2014年6月18日)

最近は、気力が減退していて、ノートを取れずに読みっぱなしで、読み終わったはしから、忘れてしまうんですけど、以前、もう少し元気だったころは、憶えておきたい部分をパソコンにメモしながら本を読んでいました。

三田村雅子(1948.116- )

『記憶の中の源氏物語』新潮社 2008年10月刊

https://www.amazon.co.jp/dp/4103110112

『新潮』2004年5月号~2007年12月号 39回連載

2009年4月16日読了

はじめに 物語は誰のものか?

1 男と女の源氏物語

2 青海波舞の紡ぐ「夢」

3 分裂する天皇家の源氏戦略

4 戦国乱世の源氏物語

5 太平の世の源氏狂い

6 近代化の波の中で

紫式部の時代から戦前・戦後の谷崎潤一郎による現代語訳まで500ページを駆け足で読了。

「…… 源氏物語創作とその耽読を仏教的な「罪」として、懺悔を図る源氏供養が美福門院加賀によって初めて行われた。

千載集の撰者・新古今集の撰者として、歌壇の頂点に君臨し、歌における源氏物語引用を積極的に推し進めた彼ら[藤原俊成と藤原定家]の妻・母にあたる人物が、源氏物語に溺れつつ、なおそのことを「罪」とみなしていたのは奇妙なことのようにも思われる。

更級日記の作者も夢の中で「法華経五の巻をとく習へ」と物語耽読を罪とする意識に何度もさらされていたようであったが、そこにはあくまで個的な良心の呵責しか窺われなかった。

美福門院加賀が源氏物語を供養しようとする時、それは前夫との子、娘たちの夫まで含めた彼女の家族の構成員全員の結集の結果による企画であり、源氏物語を愛するという意味で結ばれた女系家族の共同体が組織されている。

不思議なことに、まだ幼かったらしい定家はともかく、夫俊成の名はそこには見えないようである。

父ではなく、母が娘たちに教え、伝え、熱中に引き込んできた読者共同体の熱い輪があって、その輪に巻き込まれた人々が源氏物語への愛と、罪意識を共有し、それを告白する祀りを組織しているのである ……」

p.37「白拍子と権力者の「庭」」

「…… 権力者にとっての青海波の変遷を辿りながら、天皇と将軍と源氏物語の不即不離の関係を繰り返し語ってきた。

それほど、源氏物語は後の時代の天皇・将軍になくてはならないもの、その正統性を証しだてるために必要なものだったのだ。いわば権力に骨がらみにされた中で生き延びてきた源氏物語であった。

そうした「再生される神話」源氏物語を単純に「千年も読み継がれてきた」と言ってしまっていいのだろうか。「読み継がれる」ことには源氏物語そのものの魅力が大きいことはもちろんだが、それ自体政治的意味があり、プロパガンダでもある。

素直に、無防備に「読む」ということは、無自覚的にそうした権力のパワーゲームに巻き込まれることでもある ……」

p.191「青海波舞の紡ぐ「夢」」

「…… 源氏物語は千年前の物語であるが、千年にわたって読み続けられたわけではない。日本人は源氏物語を読んでなんか来なかった。むしろ <記憶> の中で蘇らせ続けたのだ。日本人は(日本人だから)源氏物語を一面的にしか継承して来なかったのではないか。

……

源氏物語は読まれないからこそ、見えざる権威として巨大化する。本書は、源氏物語の原典に遡る正しさを問題とするのではなく、歴史の中で作られ、作りなおされてきた動態的なプロセスを問おうとした試みである ……」

p.493「おわりに」

読書メーター 源氏物語の本棚(登録冊数36冊)

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091219

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?