武藤脩二『ヘミングウェイ『われらの時代に』読釈 断片と統一』世界思想社 2008年8月刊 マルカム・カウリー 『ロスト・ジェネレーション 異郷からの帰還』みすず書房 2008年6月刊 ジェームズ・M. ケンフ、ケンフ智子 『マルカム・カウリー アメリカ文学を育てた文芸評論家・若き日の肖像』サイマル出版会 1988年9月刊

武藤脩二『ヘミングウェイ『われらの時代に』読釈 断片と統一』

世界思想社 2008年8月刊

https://www.amazon.co.jp/dp/4790713547

2008年11月10日読了

学生の頃(1973-77)、ヘミングウェイの短篇をいくつか読んだ記憶がありますけど、先日[2008.10.1]、第一短編集『われらの時代』と1927年の第二短編集『男だけの世界』を読んでみたら、全然内容を憶えていませんでした。やれやれ。今、毎日読んでいる本も、みんな忘れてしまうんだろうなあ~。

本書は、翻訳を読んだだけでは分からなかったことが色々説明されていて、面白い。

「二つの心臓の大きな川」の野営地での食事の場面が私は大好きです。

「本書はヘミングウェイの短編集『われらの時代に』(1925)の解釈批評である

……

彼はこのあと、『日はまた昇る』、『武器よさらば』、『誰がために鐘は鳴る』、『老人と海』などの長(中)編、「キリマンジャロの雪」などの短編を書き続けるが、『われらの時代に』は、ほとんど無名に近かった作家の瑞々しさと完成度の高さによって、今なお高く評価される。おそらく20世紀の名作として残るだろう。

本書は『われらの時代に』を、そのすべての作品(いわゆる中間章とそれに続く短編)を、構成されている順序に従って取り上げる。

これらの作品は従来それぞれに論じられ、あるいはいくつかの作品の相互関係において扱われることが多かったが、本書では、作者の意図に従って、短編集そのものを一つの作品として扱った ……」

p.i はしがき

「……「私はジャーナリストだ。しかしすべてのジャーナリストと同じように、私も文学を書きたいとおもっているのだ。」

これは『誰がために鐘は鳴る』のロシア人新聞記者カルコフの言葉である。いうまでもなく、ヘミングウェイ自身が共鳴する言葉でもあっただろう。

ジャーナリズムと文学は、ほとんどいつもジャーナリストであり作家でもあったヘミングウェイにとって、重要な対立項であったように見える。

彼は『午後の死』で書いている。

「新聞記事を書くときは、ただ起きたことを書き、コツをあれこれ使えば、その日に起きたことの記事に何らかの情緒を与える時宜的要素に助けられて、情緒を伝えることができる。

しかし、本当のもの、情緒を生み、1年たっても、10年経っても、運に恵まれ、混じり気なく純粋に叙述できたなら、永久に有効な、動きと事実の次第を書くこと、これがぼくの力の及ばぬことであり、それを達成しようと懸命に努力していたのであった。」

作家志望の若い新聞記者なら当然と思われるような文章といえるが、「情緒」を読者に伝えようとする文学作法あるいは姿勢には、当時の文学思潮が明らかに表れている

……

ホイットマン、マーク・トウェインらのアメリカ文学におけるジャーナリズムの伝統を考えれば、ジャーナリズム対文学の対立の先鋭化は新しい現象と見なければならない ……」

p.110 革命家

この「新しい現象」が1920年代のモダニズム文学であり、『われらの時代に』はそのひとつなのでしょう。

「…… 断片化された部分を再統合する新たな枠組みは、ジョイスの場合は神話であり、エリオットの場合は古代祭式だった。イマジストであるパウンドは、断片としてのイメージを、<重置> の技法によって微妙に結合しようとした。

ヘミングウェイの場合は何であったのか。『われらの時代』の断片化させる社会と人間の条件もアイロニカルには統一的要素といえるが、別の要素も存在する。

モダニズムは都市の形式である。都市の分断性こそモダンな芸術の世界であり、感覚の表現であり、表現の形式であった。<非現実的な都市> が <現実> の断片性を突きつけたのである。

この観点からヘミングウェイの世界を見直してみると、そこに都市と反対の世界である自然があることに気づかざるを得ない。

「インディアン・キャンプ」の最後の湖の場面、「医師と医師の妻」の父子が赴く森、「三日の嵐」の二人の若者が行く岸辺。そこはさまざまな衝撃を癒してくれる場所である。

ニックたちは都市の、戦争[第一次大戦]の、断片化の世界の経験のあと、ミシガンの森、川へと、その経験の傷を癒しに赴く。

つまり断片化・分断化された一人の青年の内面を統合し再生させるのは、自然なのだ。

たとえ焼かれても焼かれつくされることのない自然が、再生・統合の原理となっている。

「二つの心臓の大川」はその過程を描いたものであり、『われらの時代に』を締めくくるのにふさわしい、断片を再統合する原理を表現した作品である ……」

p.25 断片と統一

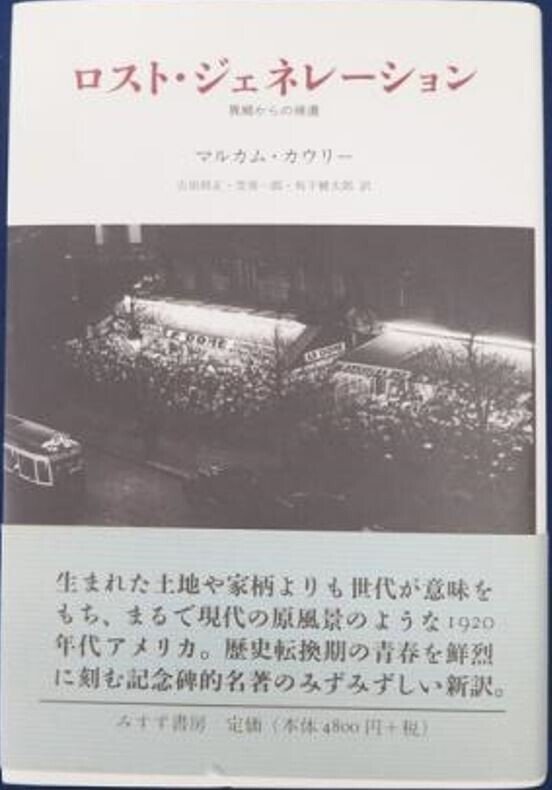

マルカム・カウリー 『ロスト・ジェネレーション 異郷からの帰還』

吉田朋正・笠原一郎・坂下健太郎訳

みすず書房 2008年6月刊

https://www.amazon.co.jp/dp/4622073889

2008年8月23日読了

米国で1934年に出版され、1951年に増補改定された

Exile's Return: A Literary Odyssey of the 1920s

日本語訳。

40年近く前、

『亡命者帰る「失われた世代」の文学遍歴』大橋健三郎訳 南雲堂 1960

という抄訳が刊行されていて、私は、明治大学文学部学生の頃、読んでみたいなと思いましたが、読まないまま、今にいたってました。

本書は「失われた世代」の作家たちを扱った米国20世紀文学史というより、著者の若い頃を描いた自伝的長篇エッセイだなあ。

マルカム・カウリー(1898-1989)は米国の批評家で、

「旺盛な執筆活動で長らくアメリカのジャーナリズムを支え続けた文壇の大御所的存在」

p.439「訳者あとがき」

だそうです。

1921年に23歳でフランスへ渡った著者は、20世紀の大作家たちと出会います。T.S.エリオット、ジェイムズ・ジョイス、エズラ・パウンド、マルセル・プルースト、ポール・ヴァレリー、アンドレ・ブルトン、ルイ・アラゴン等々です。

「…1891年から1905年のあいだに生まれたアメリカ人作家の場合、生まれた年はとりわけ重い意味を持っている。彼らの成長期にはアメリカの文学的風土が急速に変わりつつあり、それぞれの世代が優れた小説や詩とはどんなものかという点について、自分たちなりの理念を形づくろうとしていたからだ。

世代による違いを具体的に見るなら、たとえばスコット・フィッツジェラルド、ウィリアム・フォークナー、アーネスト・ヘミングウェイといったいずれも1886年から1899年のあいだに生まれた作家たちの作品をパール・バック(1892年生)やジョン・P・マーカンド(1893年生)の作品と比べてみればよい。

あるいはもっと若い作家たち、たとえばジョン・スタインベック(1902年生)やジェイムズ・T・ファレル(1904年生)の作品と比べてもよいだろう。いわゆる「ロスト・ジェネレーション」を形づくっているのは、大半は1894年から1900年にかけて生まれた作家たちである…」

p.416「付録 作家たちの生年」

読んでいる間、自分の現実を忘れさせてくれる面白い本でした。

ジェームズ・M. ケンフ、ケンフ智子 『マルカム・カウリー アメリカ文学を育てた文芸評論家・若き日の肖像』

サイマル出版会 1988年9月刊

https://www.amazon.co.jp/dp/4377107933

2008年8月31日読了

米国で1985年に出版された

The Early Careeer of Malcolm Cowley

の翻訳。

「マルカム・カウリーは、20世紀前半のアメリカの芸術家の作品と生涯に対するモダニズムの美学と文化的思想の影響を論じた最初の批評家として、一般に認められている。」

p.7「アメリカのモダニズム」

1920年代までのマルカム・カウリーを扱っているため読んでいるうちに福岡市総合図書館に返却してしまった

マルカム・カウリー『ロスト・ジェネレーション 異郷からの帰還』

を読み直したくなりました。

「カウリーの代表作『亡命者帰る』1951 [上記『ロスト・ジェネレーション 異郷からの帰還』の原題]は歴史的回顧録である。

これは、第一次世界大戦後の1920年にヨーロッパへ渡り、モダンアートの爆発的隆盛を目のあたりにし、そしてドルの為替レートが不利になったために帰国した芸術家世代の、その旅に加わった一人としての自分の経験をつづったものである。

この著書は、カウリーの名声を確立した。のちのウィリアム・フォークナーやアーネスト・ヘミングウェーのような小説家に関する評論、およびこの『亡命者帰る』によって、マルカム・カウリーはアメリカ20世紀文学史上主要な人物の一人となった…」

p.7「アメリカのモダニズム」

明治大学文学部学生の頃(1973-78)、

父(1920-1996)が買っていた

『別冊文藝春秋』で、

小林信彦「唐獅子株式会社」連載を、毎号、読んでいて、

一番大笑いしたのは、

「唐獅子暗殺指令」『別冊文藝春秋』146号 1978年冬号

『唐獅子超人伝説(スーパーマン)』文藝春秋 1979.6 収録

のヘミングウェイ「殺し屋」のパスティーシュのところでしたが、

別冊文春の読者全員がここで笑う訳はないだろうなぁと思いながら、

生意気盛りの文学部学生だった私は読んでいたことを憶えています。

小林信彦の本棚(登録冊数134冊 刊行年月順)

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091202

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?