HP用6 塗料の原価計算結果と請求価格の例で利益率の大きさを確認

今回はペイテムでの塗料の計算結果を元に、どのくらいの利益がでるのか?を説明したいと思います。

まず前提として、

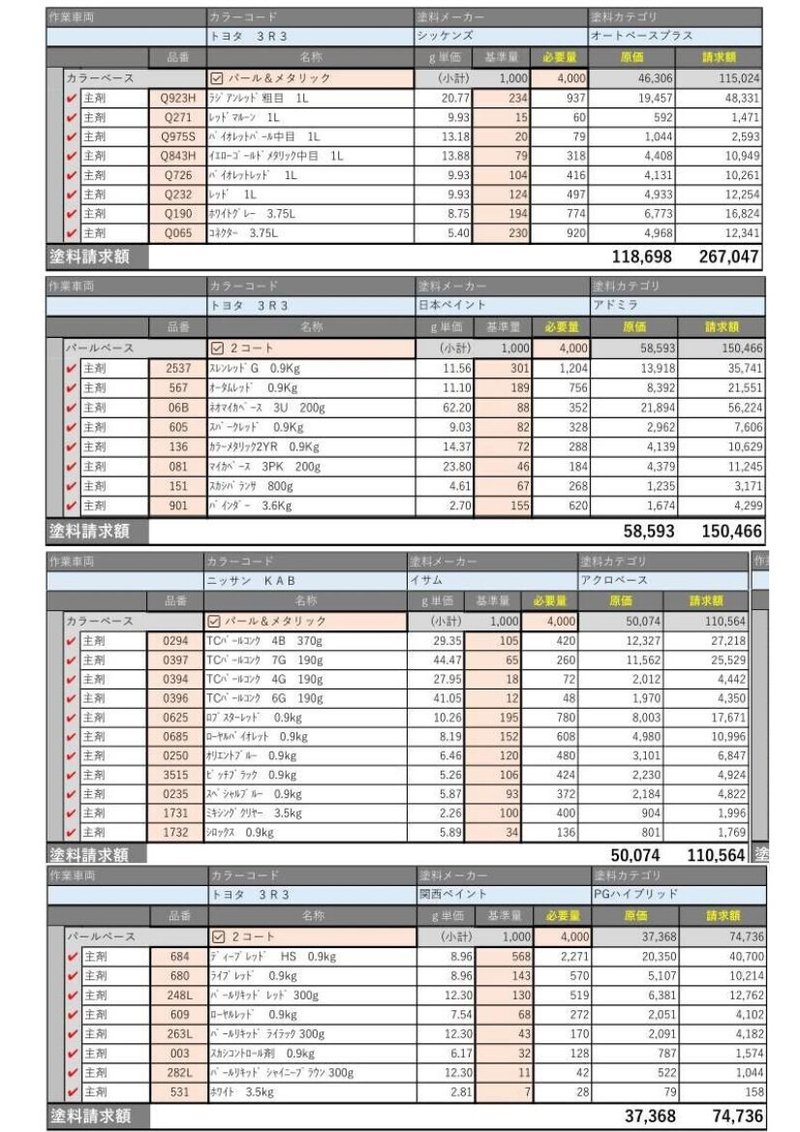

1.同じ塗色(日産KAB、トヨタ3R3、トヨタ070パール)

2.同量(4000グラム)

上記の条件で見たいと思います。

見積もりソフトとの比較も行いたいのですが、塗色と塗装範囲による使用想定量の判断ができない部分がありますので、上記条件でお願い致します。

日本ペイントのアドミラ、イサム塗料のアクロベース、関西ペイントのハイブリッド、シッケンズのオートベースプラスの4種類で比較していきますので、どのメーカーが高いか、安いか等を予測すると楽しいかと思います。

あと、どれ位の価格感なのかも予測してもらいたいです。

まず、日産のKAB(35GTR)に採用されている、非常に目の細かいメタリックです。

予測と合っていましたか?

ほとんどの方はシッケンズが一番高価でイサム塗料が安価であると予測したのではないかと思います。

隠ぺい性の違いや塗り重ねる回数や希釈率の違いがあり、使用量が大きく異なる事も想定できますが、関西ペイントと日本ペイントが飛びぬけて高価で有ることがわかりますね。

そしてこの塗色ではペイテム特有の料率による原価に掛ける倍率の変化はないです。

次はトヨタのプリウス等で採用されている赤系の2コートパール、3R3を見ていきたいと思いますので予測してください。

今回の計算結果ではシッケンズ、日本ペイント、イサム塗料、関西ペイントの順で、シッケンズのみずば抜けて高価です。

アドミラの半分の使用量で収まるのであればオートベースプラスの方がランニングコストは安く済むかもしれないですね。

注目してもらいたいのは、各塗料毎に原価に何倍掛かっているのが変わっているところです。

これはペイテムの特許の部分に関係するのですが、作成時の原価によって料率が変化し、料率毎の請求価格を決定する目標値が違うことに起因します。

この4塗色の場合一番大きな倍率計算されているのはアドミラとなります。

複数の塗料を使ってる場合(現在では水性と油性の2種類が多いと思いますが)隠ぺい性を考慮した作成量を元に計算すれば原価を抑えた修理が可能になります。

なので、油性は安価な依頼用、水性は高価な依頼用というような根拠のない使い方では狙い通りの効果を生むことは到底困難なのです。

最後は見積もりソフトの材料代比率で、一番大きな3コートパール。

070のパールベースのみで見ていきます。

画像の編集をミスしていますが、高価な順に関西ペイント、シッケンズ、イサム塗料、日本ペイントの順です。

ここではKABや3R3の時と違い、原価に掛かっている倍率の大きさがそれぞれ大きく変わっています。

これはあるメーカーの調色品の仕入価格を参考に、膨大な調色データを試算して、各メーカーに対して相当である目標値が設定されている為です。

メーカーは色合わせはしないのですが、調色品には調色難易度というものが価格に反映されているので、自社在庫で調合したときに安くてもメーカー調色品を注文するとかなり高い価格で仕入れる事となります。

自社の原価計算システムを持っていても、見積もりソフトが定めているのは仕入価格の30%の利益を認める。と有りますが、ペイテムはメーカー基準で請求価格を決定していますので、社内システムより大きな利益が得られるのです。

日本ペイントの例では原価に6.3倍の掛け数が採用されています。

30%の利益とした時に請求出来る価格は18,750円程度で、7掛けでは13,125円ですので原価価格と近似値になります。

ペイテムで計算された82,646円の請求価格との差がどれほど大きいのか分かって貰えましたか?

最後は次回の説明と重複する内容となってしまいましたが、引き続き次回の分も参考にしてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?