糺の森・湧水探訪3止

下鴨神社の 古井戸3止

比良木神社

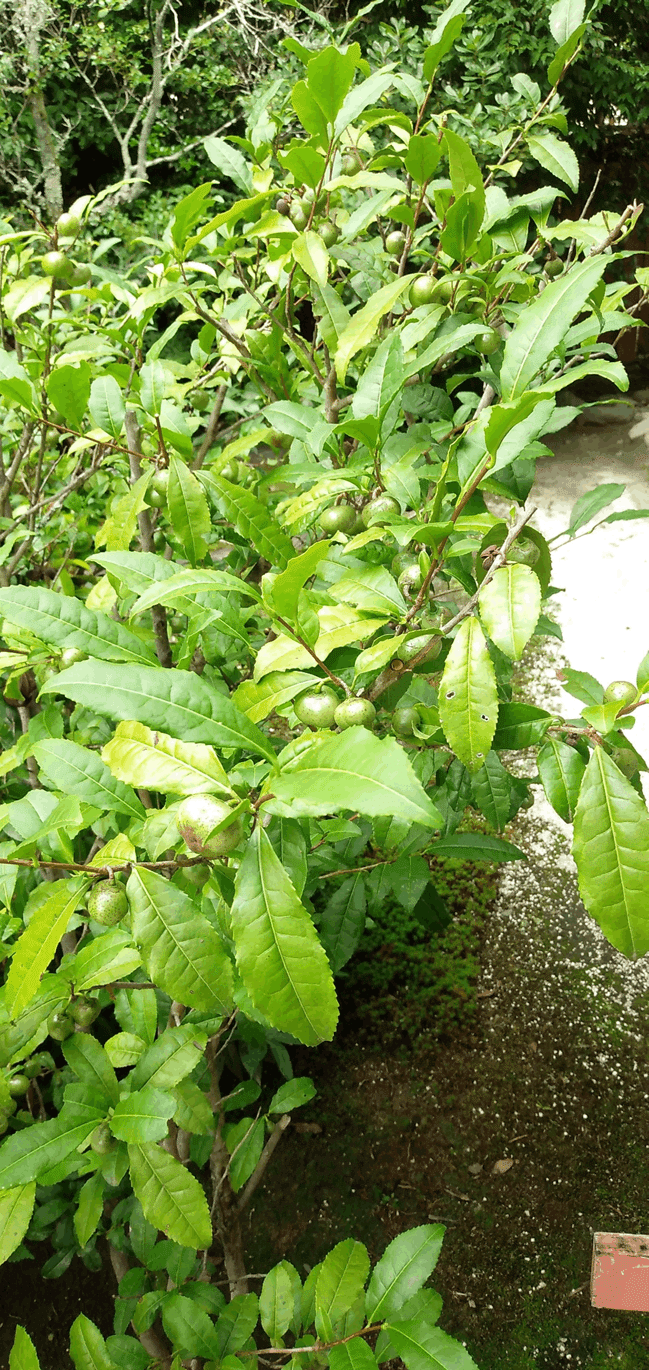

楼門を入って左手にある比良木神社。正式名は出雲井於(いずもいのへの)神社といい、延喜式神名帳に載る古社。厄年に神社の周りに献木するとことごとく柊(ひいらぎ)となって願が叶うといわれ、この柊にちなんでなんでも願いが叶う「なんでも柊」と呼ばれている。この社に植栽した常緑樹の葉はヒイラギの葉のようにギザギザになることから「柊」(ヒイラギ)にちなんで比良木神社の別称が付いたという。

また、古くは一乗村の西側にあった比良木の森にあったことから比良木の名が付けられたともいわれる。小さな境内に製茶会社寄贈の茶の木が植栽され、葉は確かにヒイラギの葉のようにギザギザになりかけていた。

社伝や神社のいわれ書きによると、出雲井於神社は844(承和2)年、出雲郷の総鎮守として創建されたという。かつては山城国愛宕郡出雲郷の総社だった。出雲郷は鴨川の右岸、出町柳の枡形商店街を含めて北側の出雲路神楽町辺りに開けた地域。

現在の社殿は江戸時代の1629(寛永6)年の式年遷宮の時に下鴨神社の本殿が移築されたと伝えられ、下鴨神社の社では最も古い社殿といわれている。出雲井於神社の「井於(いのへ)」は出雲郷の賀茂川のほとりのことだという。

社殿は東向きに構え、太陽の沈む西を拝む形式となっている。太陽の昇る方向に社殿が向いていることは、下鴨神社の神体山・東山36峰の1つ、御生(みあれ)山=御蔭山を臨む。

出雲族は祖先が同じ鴨族に吸収されたといわれ、社殿は出雲族の営みがあった故地の賀茂川右岸を拝礼するようになっている。西の方角には出雲国(島根県)の出雲大社、亀岡市にある伊賀古屋姫を主祭神とする宮川神社、出雲神社の方向でもあり、出雲族系のお宮を遥拝する形が重なっている。

祭神は須佐之男命(スサオノノミコト)とされている。私見だが、恐らくこれは後世の付会で、もともとの祭神は水の神・玉依媛だったと思う。手水場の真後ろに玉依媛の霊の依り代とされるヒメコマツ(ゴヨウマツ)が植栽されていることから、井戸水そのものが玉依媛の霊として祀られたと推察される。

社殿の真向かいの手水場があり、湧水の井戸水が使われている。社殿の下に古井戸の井筒があったという言い伝えがある。出雲族が祖先を祀る社として創祀されたという。下鴨神社の創建以前からあった出雲族の地主神だったとしてもおかしくない。

手水場の真後ろにある常緑針葉樹ヒメコマツ(ゴヨウマツ)は高山性。枝に松葉が5枚(本)つくのがゴヨウマツのいわれ。クロマツやアカマツは2葉。玉依媛の霊魂の依り代として植栽されているという。

批判と嘲笑を恐れず大胆に推測すれば、境外摂社の御生神社の祭神・賀茂建角身が出雲族の女性・伊賀古夜と恋仲になり、玉依媛が産まれた。玉依媛をここに祀ることは西を遥拝することで母の故地・亀山市の出雲郷、賀茂川右岸の出雲郷を臨み、社殿を東向きにすることで父・賀茂建角身の故地を尊拝したとみても不自然ではない。もともと、この小社が下鴨神社の原型ではなかったと思う。

ゴヨウマツといえば、京都。西山にある天台宗・善峯寺のゴヨウマツがすごすぎる。「遊龍松」と呼ばれ。樹幹が横に長く伸びて、まるで樹形は龍がはいつくばっているようなたたずまい。ずっと見ていると、なにか不思議な世界にいるような気になる。国天然記念物に指定されている。

徳川5代将軍綱吉の生母桂昌院(お玉)がお気に入りの寺で、桂昌院も寺を訪れて遊龍松を見たと思うと、また不思議な世界にいるような思いがする。お玉は今宮神社に多額の寄贈をしたことでも知られる。京都の寺社は第2代将軍徳川秀忠の正妻お江(戦国武将・浅井長政の三女、母親は織田信長の妹・お市)とお玉の世話になっているところが結構ある。

東西を遥拝

比良木神社のように社殿が東向きで西を拝む形式、日の出と日の入りの東西遥拝は日本の古い神社の本来の形といってもいい。その社殿の向きも太陽が死んで再び復活すると古代人が信じた「冬至」の日の出、日の入りの方角を向く形が古い社に多い。唐代の中国から「君子南面」の思想が入ってから多くの社寺で正面が南面する形式となったという。

古社はかつてほとんど日の出と日の入りを拝む形式だった。古社では今でも社殿も鳥居も太陽が昇る東に向き、西を遥拝する形を残している。伊豆半島・沼津市戸田(へた)の戸田湾の出入り口、御浜岬にある古社「諸口神社」は日の出と日の入りを拝むような社殿となっていて、東西に鳥居がある。朝日と夕日を拝む形となっている。

古社は現在の祭神よりも摂社の祭神が重要といわれる。かつて祇園社と呼ばれた八坂神社も摂社として西門に近い疫神社がある。祇園社が疫病退治の社であったことから疫神社がもともと祇園社の祭神であった可能性が大きいと思う。また丸山公園の入り口の左手に湧水がある。疫病払いの清めの水だ。公園の上には長楽寺の山などがあり、山々の森が水を蓄えるので、八坂神社辺りで湧き出しても何ら不思議でない。山の湧水らしく夏は冷たく、飲んでうまい。お茶用の水としてペットボトルで汲みに来る人もいる。

河合神社真向かいの三塚社

河合神社の真向かいにある小さな社。正式名・三井社として先に少しだけ触れた。下鴨神社社殿脇の三井社と混同するため別名・三塚社とも呼ばれる。社の両脇に手水場があり、水があふれ出ている。井戸水でこれまで訪れるたびに口に含んで飲んでいたが、体調に変化は全くなかった。

下鴨神社の第一摂社。祭神は御蔭神社に祀られる賀茂建角身命と妻の伊賀古夜とその子・玉依媛の三神。いずれも水の神様だ。玉依媛は上賀茂神社の主祭神、賀茂別雷命の母とされている。

葵祭の際、御生神社から荒魂が下鴨神社に入るが、真っ先に入るのが河合神社。私見だが、三塚社の祭神から推察して、本来は河合神社ではなく、河合神社の真向かいにあるこの三塚社にあいさつするためだったのではないかと思った。

コロナ禍の2022年7月には感染症を防ぐため柄杓(ひしゃく)は置かれてなく、水は手洗い用だけに利用されている。もったいないことだと思う。河合神社の社務所ではこの井戸水ではなく、富士山の霊水を小さなペットボトルに入れて売っている。せっかく、良質の水があるのに、わざわざ富士山の水とは、すごく悲しいことだ。

御手洗

糺の森の「糺す」は、もともと「只洲」とされたり、「直澄」の字句が当てられてきた。只洲は賀茂川と高野川の三角デルタの中州にできた森の意味だとか、清い水の湧き出る地の森と言う意味の直澄とされてきた。

森には4本の細流がある。社殿わきの御手洗池を水源とする御手洗川、高野川支流の泉川、森の湧水のほかに御手洗川に泉川の流れの一部が合流した奈良の小川、賀茂川の支流とされる瀬見の小川だ。最後に御手洗川に触れる。

湧水の井筒上に祠を祀った井上社

社殿の右側、御手洗池の上部にある御手洗社(正式名・三井社)は御手洗池の水源であり、下鴨神社にとって重要なポイントの1つ。いわれ書きの通り元は唐崎社。足付け神事の際は池に足を付け、ロウソクを上げて(写真手前)、御手洗社の水を飲むと疫病退散、無病息災、延命長寿の御利益があるという。

御手洗社・井上社は社殿に向かって右手にある。もとは賀茂川と高野川の合流点東岸にあったが、1470(文明2)年の文明の乱で焼失し、江戸時代に入る前の文禄年間(1592~1596)ごろに現在地に 再興されたという。井上社という呼び名は、井戸の井筒の上に社が祀られたことから名付けられた。

夏の土用に湧出

井上社の下に御手洗池がある。普段、水が流れていないが、夏の土用の丑(2022年は7月23日の大暑の日)ごろ、不思議に井上社の井戸や周辺の湧出地から湧水があふれて池に注ぎ、池からも湧水がこんこんと流れ落ちている。

足付け神事の参加料は足付けだけで300円。老若男女、裸足になって、スラックスやスカートのすそをまくり上げて池に入る。5分ほど使っていると、冷たくて下肢がしびれてくる。

唐破風造りの御手洗社覆屋の前にあるロウソク立てに進んで、無料でロウソクを捧げ、池から上がって御手洗社の水を飲むのが習わし。水はペットボトル入りで御手洗社の水ではなく、富士山の霊水を使っているという。

境内外の摂社

御蔭神社

御蔭神社は東山36峰のうち比叡山の手前、南側にある第2峰・御蔭(みかげ)山(標高239㍍)にある。境外摂社の中で最も重要な摂社。

御蔭山は別名、御生(みあれ)山と呼ばれ、賀茂御祖神社=下鴨神社の神体山。神社の祭神は賀茂御祖(かものみおや)とされる賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)とその娘、玉依日売命(たまよりひめ)。建角身とは屈強なという意味。玉依は霊が憑依(ひょうい)した日の巫女(みこ)と解釈できる。ちなみにこちらの玉依媛は玉依媛は上賀茂神社の祭神・賀茂別雷命(かもわけいかずちのみこと)を産んだとされている。ちなみに神武天皇の母とされている巫女は媛ではなく姫を使い玉依姫という。

御蔭神社は下鴨、上賀茂両神社の原点。毎年5月、葵祭のころ、葵祭にちなんで上賀茂神社でも御阿礼(みあれ)まつりが行われる。上賀茂神社の葵祭に先立って下鴨神社に神霊を迎える御蔭神社の「御蔭祭」が行われる。御蔭祭は賀茂別雷命の新しい命・荒魂(あらたま)を下鴨、上賀茂両神社に迎える神事。御蔭祭の日、御蔭神社から下鴨神社に向かう途中に寄るのが下鴨神社のもう一つの境外摂社・賀茂波爾(はに)神社(別名、赤の宮神社)。

御生山の林床に賀茂御祖神社、上賀茂神社の社紋である双葉葵が自生していた。女性が双葉葵の葉、男性が桂の葉とされている。双葉葵と桂の葉を合わせて「御葵桂」(おんきっけい)と呼び、葵祭りの参加者が身に着ける。「御葵桂」を身に着けることで「御生」を祈るそうだ。下鴨神社では双葉葵を栽培して賄っている。

御蔭神社も水が豊富に湧き出ている。だいたんに推測する。生き物にとって水こそ命の源。古代、人は水を求めて生活の場を築いてきた。山に入れば水を得られる。古代、賀茂族が水を求めて御蔭山にいったんは住み着き、上賀茂神社、下鴨神社の地に移ったとみても不思議でない。御蔭山の御生神社、上賀茂神社、下鴨神社とも水を祀り、賀茂族の祖霊信仰と結びついた社ではないのかと思った。

賀茂波爾神社

明治時代に摂社に組み込まれた賀茂波爾(はに)神社(左京区高野上竹屋町)。別名・赤の宮神社ともいわれる。かつての波尓神社跡に江戸時代、地元有力者が稲荷を勧請。「赤の宮稲荷」と呼ばれた。赤の宮の由来はここにある。

明治時代初め、政府の指示で、下鴨神社の摂社に組み入れられた。高野川はかつて波尓川と呼ばれていたといわれ、地域住民にとって「波尓」はなじんで親しみやすい呼び方だった。「波尓」とは埴輪の「ハニ」といわれ、この地で埴輪や土器類が造られていたとみられるという。(この項おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?