北野天満宮の古井戸3

現役の井戸

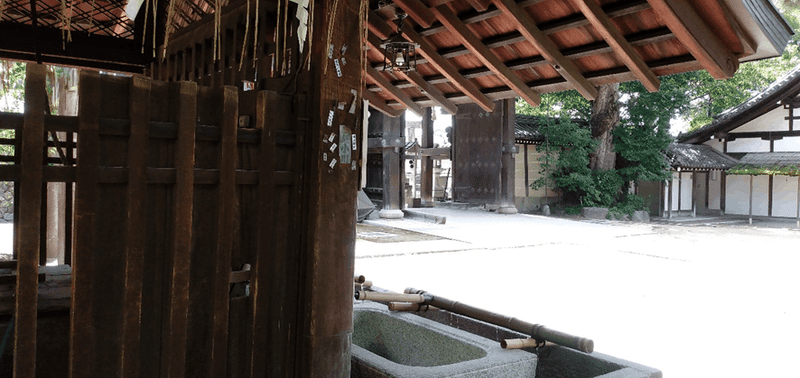

東門の手水場

北野天満宮にある古井戸の中で個人的に一番のお気に入りの井戸水は、京都五花街の一つ・上七軒の通りに連なる東門を入ってすぐ右手、竈(かまど)社の左手前にある手水場。

飲用は薦められていないが、ペットボトルで水を汲みに来る人も多い。口に含むと甘く感じる。これまで四季を問わず訪れるたびにガブガブ飲んだが体調に異常はない。手水場には青竹の樋があり、夏は冷たい水が、冬は手が温くなるぐらいの水が常に出ている。何の飾りもなく、つい通り過ごしてしまう人が多いくらい地味なたたずまいがなお良い。

手をじっと水につけておく。2、3分だが、気のせいか、水に触った手はツルツル肌になっている。楼門を入ってすぐ右手にある手水場「花手水」の水も同じ。水脈、水源が同じだからかもしれない。神社によると水をくみ上げている場所の深さや水質は古い資料を見ないと分からないという。石組みの井筒には江戸時代の1670(寛文10)年と彫ってある。

個人的に一番のお気に入りの井戸水は、京都五花街の一つ・上七軒の通りに連なる東門を入ってすぐ右手、竈(かまど)社の左手前にある手水場。飲用は薦められていないが、ペットボトルで水を汲みに来る人も多い。口に含むと甘く感じる。これまで四季を問わず訪れるたびにガブガブ飲んだが体調に異常はない。手水場には青竹の樋があり、夏は冷たい水が、冬は手が温くなるぐらいの水が常に出ている。水温は13度~15度ぐらいか。何の飾りもなく、つい通り過ごしてしまう人が多いくらい地味なたたずまい。

手をじっと水につけておく。2、3分だが、気のせいか、水に触った手はツルツル肌になっている。楼門を入ってすぐ右手にある手水場「花手水」の水も同じ。水脈、水源が同じだからかもしれない。神社によると水をくみ上げている場所の深さや水質は古い資料を見ないと分からないという。石組みの井筒には江戸時代の1670(寛文10)年と彫ってある。

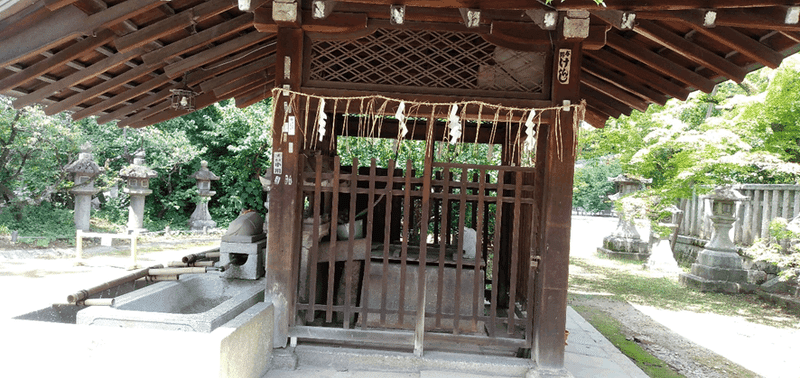

花手水場

南大鳥居から入ったメーンの参道の楼門を入ると、すぐ右手に手水場がある。季節の色とりどりの花びらが浮かべられ、手を洗うのがもったいないような気がする。こん華やかさが女性や中高生の参拝客から大好評。神社によると、東門の手水場とほぼ同じ水脈の水で、飲用は薦めていないが飲めるという。

水が出ている井戸のもう一つは「花手水」。手水桶の中にバラやアジサイなど色とりどりの季節の花々が手水桶に浮かべられ、手水桶全体が花で埋まっている。「花香水」とか「梅香水」とPRしており、観光客には歓待、もてなしの一つで、高校生ら若い人たちや女性客に人気のスポットとなっている。

水質は触れた感じも、飲んだ感じも東門の井戸水と同じような気がした。ただ、こちらの井戸はかつて季節によって出ていないときがあった。今では電動モーターで汲み上げてからは井戸水が出ないことはないという。

御神水用井戸

神社によると、毎朝、神様にあげるご神水は、これらの井戸水を使い、水道水は使っていないという。神水は本来、社殿の東側にある「御神水用井戸」からくみ上げた水を使うことになっており、地下水源に敷設のパイプでつながっているのでいる一応、現役の井戸水といっていい。神社では本来ならこうした表向き休眠中の古井戸、せめて御神水用の古井戸を個別にその井戸にわきに水を出して復活させることに資金を使うべきだと思う。

神社によると、毎朝、神様にあげるご神水は、これらの井戸水を使い、水道水は使っていないという。神水は本来、社殿の東側にある「御神水用井戸」からくみ上げた水を使うことになっており、地下水源に敷設のパイプでつながっているのでいる一応、現役の井戸水といっていい。神社では本来ならこうした表向き休眠中の古井戸、せめて御神水用の古井戸を個別にその井戸にわきに水を出して復活させることに資金を使うべきだと思う。

道真産湯の井戸水

京都のメーンストリート・烏丸通りを挟んで御所・下立売御門の向かいにある菅原院天満宮神社。祖父、父、道真の3代を祀る。孫子3代の屋敷があった場所と伝えられ、道真生誕の地とも伝えられている。道真が産湯に使ったとされる産湯の井戸もあり、この戸水も飲める。

名月舎の井戸

東門の手水場の近くに「名月舎」の井戸がある。毎月1日、15日の2回献茶会が開かれる。コロナ感染症の蔓延以前は観光客を含めて参拝者ならだれでも飛び入り会費1500円でお茶をいただくことができた。献茶会の参加者は年会員1万円を払う会員だけの限定。井戸水を茶で飲めることを思うと決して高くはないと思う。

大茶湯にちなんで毎年12月1日、各派の輪番で流儀を超えた親ぼくの場として明治21年発足の献茶祭が開かれる。名月舎は待合が広く、アカマツの皮つき柱にヒノキの丸太框を取り合わせた七尺余の大床、茶席の八畳の間の台面の床脇に大下地窓を備えたのが特徴という。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?