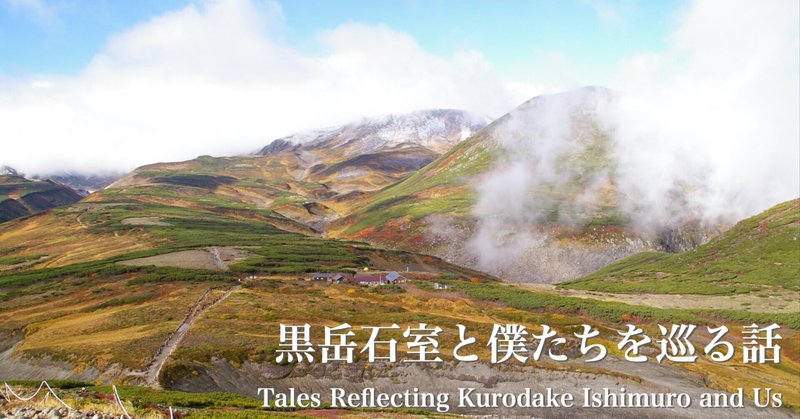

”黒岳石室と僕たちを巡る話” 第3話 北海道最古の石室

黒岳石室Q&A3

黒岳の石室が建てて100年も経つのだとしたら、もしかして黒岳石室は北海道最古、ひょっとすると日本最古の石室なのでは?と思ったら、残念ながら日本最古ではありませんし、北海道最古でもありませんでした。そこで、黒岳石室について語る前に北海道の石室をまとめておきましょう。

1922 羊蹄山石室

記録として残っている中で、北海道で一番初めに作られた石室は「羊蹄山石室」です。1922(大正11)年に「蝦夷富士登山会」によって九合目に建てられ「雲上閣」と呼ばれていました。北海道山岳会が管製の山岳会だったのに対して、蝦夷富士登山会は民間の団体ででした。実は石室ができるよりさらに前の1906(明治39)年には木造の休泊所、その名も「雲表閣」が建てらていたそうです。いつ頃無くなったのかは良くわかっていませんが、現在はすでにありません。しかしその面影は比羅夫コースの九合目あたりの左手の窪地にまだ残っているそうです。

1923 or 1924 黒岳石室

今回の企画の主役である「黒岳石室」は北海道では2番目に建てらました。2番目ですが、黒岳石室は増改築を繰り返しながら今でも健在です。一部では「雲ノ平石室」という記述も見られます。詳細ははっきりしませんが、1933、1940、1953年と数回にわたって増改築。1954年の洞爺丸台風で一度倒壊し翌年に復旧した、といった記録も残っています。

1924 旭岳石室

黒岳石室と同じく北海道山岳会によって建てられた「旭岳石室」ですが、黒岳石室と違ってこちらは1924年に建てられたという記述がほとんどです。「旭平石室」という名称が使われていることもあります。現在も同じ場所に避難小屋が存在してますが、旭岳石室は1952(昭和27)年に一度に建て替えられ、さらに2000(平成12)年に現在の鉄筋コンクリート造の石室風避難小屋になりました。

1925 十勝岳石室

この時代は毎年のように立て続けに石室が建設されていたようで、次に登場するのが「十勝岳石室」です。黒岳石室より後に建てられた石室ですが、その詳細はまったくの謎です。というのも資料に名称が登場するだけで具体的な情報が出てこないのです。場所は十勝岳頂上東北の肩にあったらしく、建てたのは北海道庁林務課、収容人数は30人ということしか分かりません。いつ頃無くなったのかもよく分かっていません。

また、十勝岳にはこれ以外にも「十勝岳小屋」(1931年頃、おそらく木造)や「シュナイダーハウス」(1958年頃、ブロック造り)といった小屋があったそうです。どちらも十勝岳噴火で埋没して現在は残っていません。

1939 or 1940 トムラウシ石室

すこし期間が空いて、次に建てられたのが「トムラウシ石室」でした。こちらも建てれらた年に関してはすこし曖昧で、その詳細も良くわかっていません。1939(昭和14)年か1940(昭和15)年という説があり、建てたのは財団法人国立公園協会が建てたようで、大きさは4坪ほどの小ぢんまりとしたものだったようです。かろうじて写真が残っていますが、いつごろ無くなったのかもはっきりしていません。建設には大久保金之助さんという人が関わったようで、実はこの人は黒岳石室の初代管理人でもあります。

1951 雌阿寒岳石室

北海道山岳会が設立された年に予算計上されたという話があった「雌阿寒岳石室」ですが、実際に建設されたのはかなり後になって1951(昭和26)年だったようです。こちらも資料が残っておらず詳細は良くわかっていませんが、当時絵葉書が作られていたようでヤフオクなんかで出品されていることがあります。雌阿寒岳の八合目付近にあったそうですが、こちらもいつ無くなったのかははっきりしません。

1954 白雲岳石室&忠別岳石室

次に建設されたのは「白雲岳石室」と「忠別岳石室」です。同時に二つの石室が建設されたのは理由があります。それは1954(昭和29)年に大雪山で第9回国体の山岳競技が大雪山で開かれたからです。とはいえ、あまり記録として残っておらずこちらも詳細はあまりよく分かりません。

白雲岳石室は北海道庁林務部に建てられたそうですが、1973(昭和48)年に老朽化によって危ないということで突然閉鎖され物議を醸し出したのち、翌年に鉄骨造で避難小屋として建て替えられました。カラー写真も残されていますが、煙突付きのなかなか風情のある外観です。

問題は忠別岳石室です。こちらに関しては散々探しましたが一枚の写真も出てきませんでした。上川営林署が建設したらしいのですが、「ほんとに存在したのか?」と疑いたくなりますが、建設された場所が雪が多く積もる場所だったために1966年か67年に倒壊し、短い将来を終えたようです。もし写真を持っている方がいれば是非ご一報下さい。そして、1971(昭和49年)年に今の避難小屋に建て替えられました。

北海道の石室

このように北海道に建てられた石室は記録として残っているものだけでも8棟存在していました。見てきたようにその多くは倒壊したり、建て替えられたりして、すでに存在していません。そんな中で唯一、当時の面影を残したまま現存するのが黒岳石室なのです。これはなかなか凄いことです。

どうして黒岳石室だけが生き残ることができたのか?地形や地理的な要因もあるとは思いますが、何よりも黒岳石室が数多くの岳人に愛され、同時に黒岳石室を守ってきた人たちがいたからではないでしょうか。黒岳石室は北海道では唯一、建設当初から今現在に至るまでシーズン中は管理人が置かれている山小屋なのです。

例えば、石室として100年以上存在するものとして、長野県の「西駒山荘石室」が存在します。1915(大正4)年に建てられた西駒山荘石室は”近代登山における石室式の山小屋の好例”として有形文化財に指定されています。このことからも、黒岳石室も文化財に匹敵する価値があるといえるかもしれません。

黒岳石室は北海道最古の石室ではありませんでした。しかし、当時のまま現存する北海道最古の石室と言えます。昨今は黒岳石室に泊まる人よりもテント泊の人が増えてきました。毎年連休にはテントが登山道にまで溢れて問題となっています。黒岳石室は「古い」「隙間風が吹く」「薄暗い」といったことから敬遠されているのかもしれません。しかし、それも当然です。なんと言っても100年の歴史があるのです。いつもはテント泊という方も今年は黒岳石室に泊まって、黒岳石室が守り続けられてきた100年の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

ということで、今回は北海道の石室の紹介でした。また、次回をお楽しみに!

▼ 第4話 ▼

参考文献

安田治『北海道の登山史』北海道新聞社

高澤光雄『北海道の登山史探求』北海道出版企画センター

吉田友好『出典準拠[増補]中央高知登山詳述年表稿』

大雪山国立公園指定50周年記念事業推進協議会

『北海道大雪山 : 大雪山国立公園指定50周年記念写真集』

北海道山岳連盟

『北の峰々とともに 1952-2002 道岳連50周年のあゆみ』

北海道新聞社『北の山脈 No.14』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?