1年生:たしざんとひきざん

10をまたぐたしざんとひきざんです。

まず,たしざんとひきざんの考え方を練習します。つぎに,計算練習をし,カード合わせでゲームのように練習します。

たしざんのかんがえかた

はじめのメニューは次のようになっています。

これは,授業で教科書の進行とあわせて教室で使うことも想定しています。そのため,「もんだいをつくる」というメニューがあります。「もんだいをつくる」では,2つの数をきめてからたし算に進みます。そのあとは以下と同じです。

ひとまず,そのまま「はじめる」ボタンをクリックしましょう。

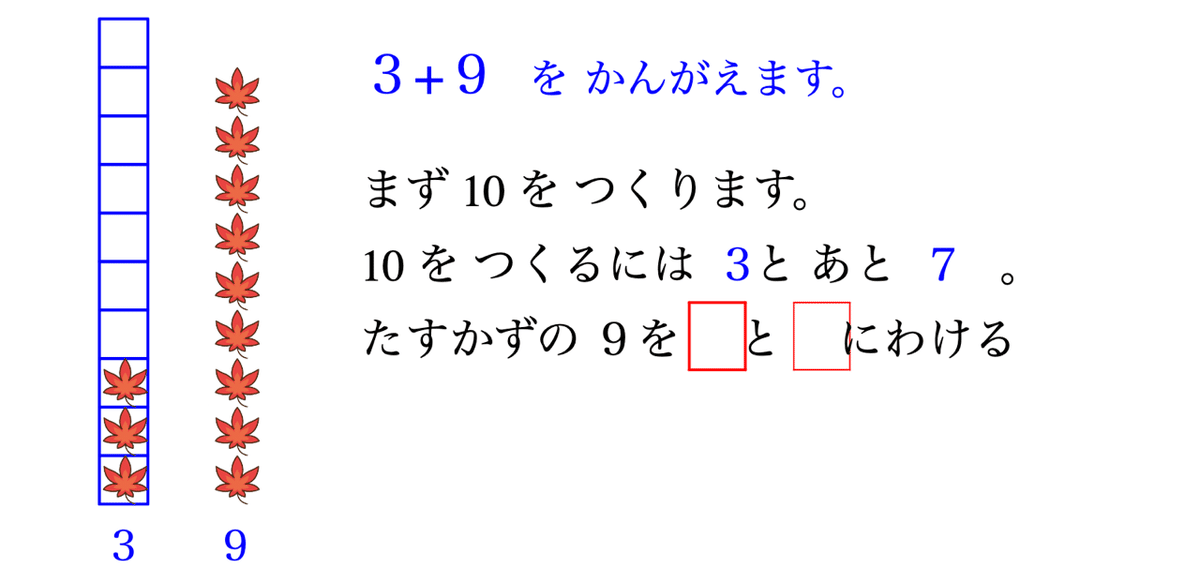

教科書では,「10をつくる」がテーマで,それをこの場合でいうと3からつくる場合と,9からつくる場合の2とおりが考えられます。教科書もそうなっています。

「3からつくる」ことにして,数字ボタンの3をクリックします。

10をつくるには3とあと7 ですね。7をクリックします。

ここが問題です。文章だけを見て,9を何と何にわけるのか,わかるでしょうか。

授業で使う場合は,ここで児童に意見を言わせたりすることになるでしょう。もちろん,教科書の例題をみればわかります。

左側にに図があります。この図を見て考えることもできます。

ここはわかるでしょう。

さて,10と何でしょう。左の図を見れば,10と2 ということがわかります。

最初のメニューに,ヒントのえをならべる方向を選ぶようになっています。初期設定はたてですが,よこにしてみましょう。

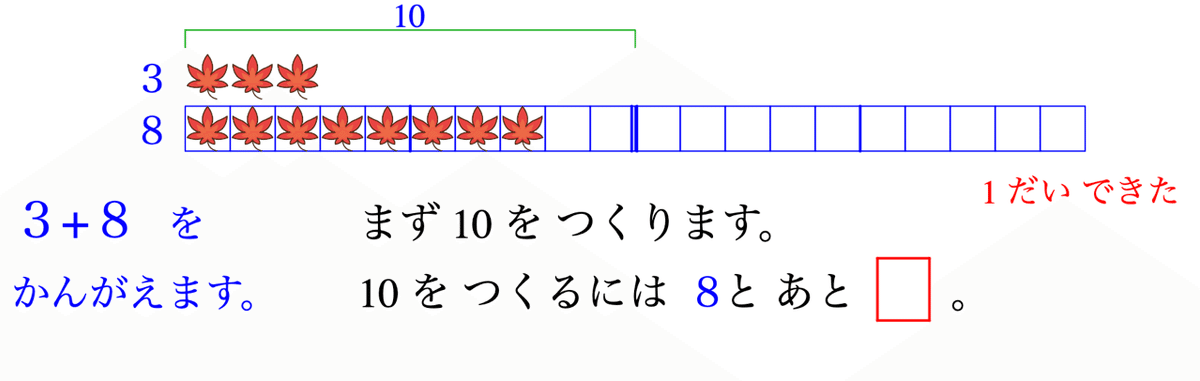

はじめに,「3と9のどちらからつくるか」考えるとき,10に近い9を選ぶこともできます。次は,3+8で,8を選んだ場合です。つぎのように進行します。

図を縦にするか横にするか

図が縦の場合と横の場合で,どちらがわかりやすいでしょうか。

縦の図は,10進法の位取り記数法に対応しています。先ほどの場合は,「10と2で12」です。ただし,後の数を10をつくるのにつかった場合は,次のような図になりますので,完全に位取り記数法になっているわけではありません。

教科書の図はどうなっているかというと,次のようになっています。(学校図書)

この図と,この計算ドリルでの横に並べた場合の図はすこし違っているでしょう。

それは,はじめに,どちらの数をもとに10をつくるかを選ぶようになっているからです。前の数(たされる数)を選んだ場合は次のようになります。

後ろの数(たす数)の場合はこうでした。

枠の上下が異なりますね。10をつくるのに,元になる数を選択するために,最初に4と7,あるいは3と8の図を横に並べてしまうわけにいかないというわけです。

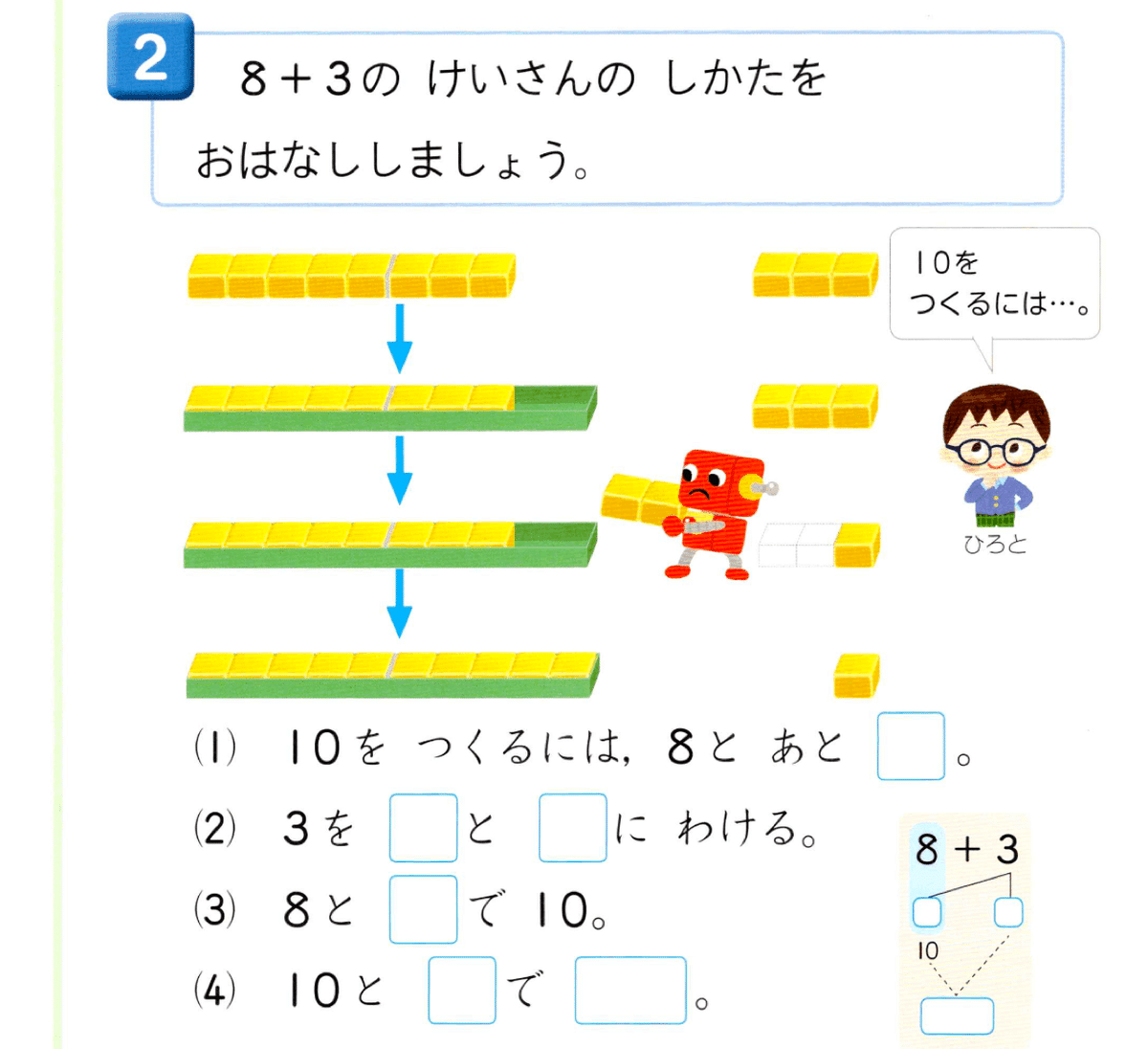

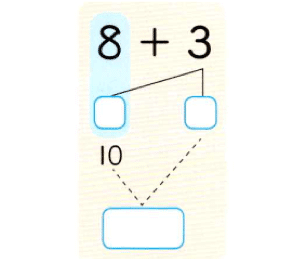

さて,以上,教科書に準拠して学習するための画面設計ですが,教科書の右下に,次の図があります。

これを「さくらんぼ計算」と呼んでようです。マスの中に何が入るかわかるでしょうか。

正直,筆者はわかりませんでした。この図の左にある説明文を読んでやっとわかりました。ということは,この図はいらないのです。かえってじゃまです。

さらに,この文の前の方で「ここが問題です。文章だけを見て,9を何と何にわけるのか,わかるでしょうか」と書きました。ここもわかりにくいところです。その原因を考えると,そもそも「10をつくる」というところに問題がありそうなのですが,それは別記事にしています。「学び直しの算数:1年:9よりおおきいかずとたしざん・ひきざん」で,このことを説明していますが,ここではとりあえず教科書準拠でいきましょう。

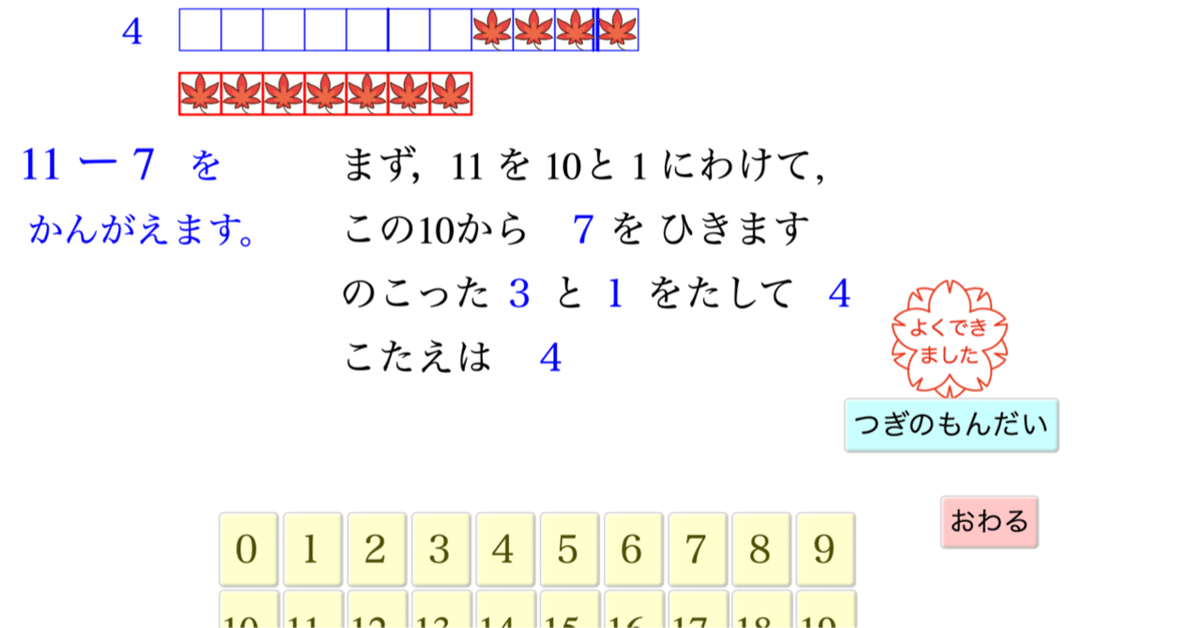

ひきざんのかんがえかた:8と9

はじめのメニューは次のようになっています。たし算の場合と同様です。

教科書の順に従って,まず9または8をひくことからはじめます。

問題画面は次のようになっています。たしざんと同様です。

はじめに,2つの数のうち,どちらをわけるかを決めます。

16を選ぶと次のように進みます。

いきなりやったのでは意味がわからないかも知れません。教科書の例題で手順を学んでいるという前提です。

ここでも「のこった」が何をさすのかわからないかも知れません。やはり,授業で一度やっている前提です。

この手順を「減加法」といいます。

はじめに10から8をひく(減法),つぎに2と6をたす(加法)の順です。

うしろの数を選ぶと次のように進みます。

15から5をひいて10にし,(減法)さらに,その10から4をひきます(減法)。それで「減減法」といいます。教科書にはこれらの用語は出てきませんが,2とおりの考え方を学ぶわけです。そして,この2つを比較しています。

ここでもさくらんぼ計算の図があります。この図の意味,わかりますか。上の説明文を読みながらならわかるでしょう。説明文でわかるなら図はいりませんね。最悪なのは,この図をおぼえさせることです。市販のドリルにも載っているのですが,この図の作り方を暗記しても理解にはつながりません。やりかたを暗記するだけで,数の構造の理解にはつながらないからです。これについても「学び直しの算数:1年:9よりおおきいかずとたしざん・ひきざん」を参照してください。

ひきざんのかんがえかた:いろいろ

引く数が8,9に限定されていないだけであとは同じです。

たしざんのれんしゅう

次のメニューがあります。

問題画面です。結果を聞いているだけです。5つのコースでは,正解が得られたなら「よくできました」が表示され,確認して進むようになっています。チャレンジコースでは正誤に関わらずどんどんすすみます。

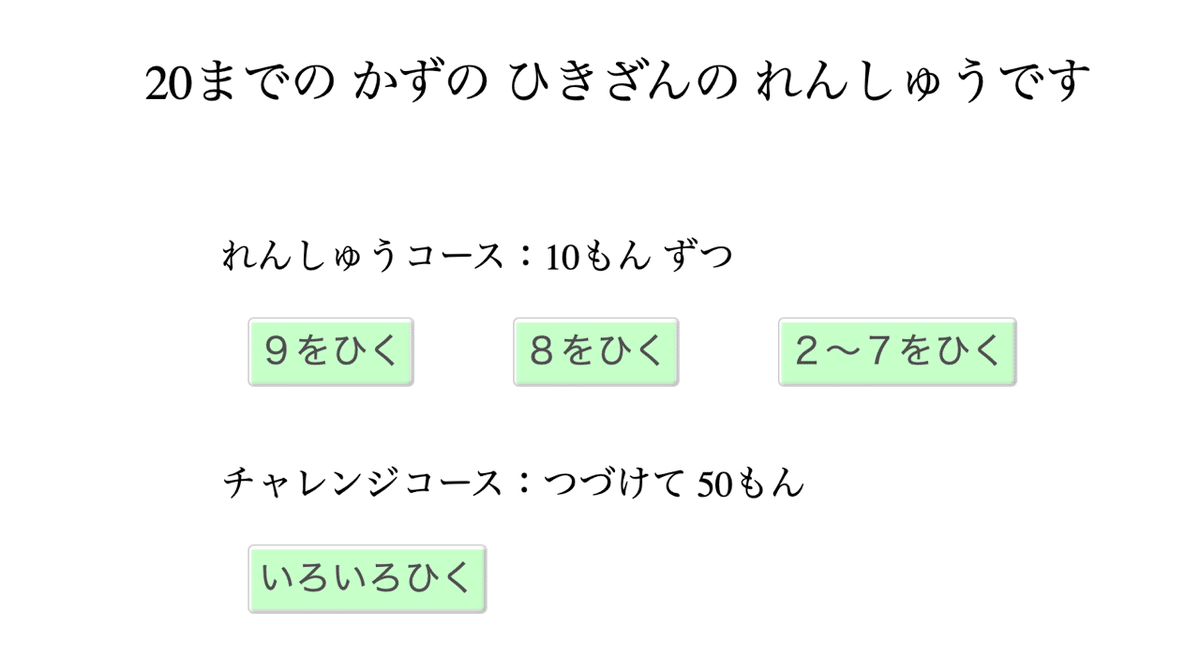

ひきざんのれんしゅう

次のメニューがあります。

問題画面です。たしざんと同様,結果を聞いているだけです。

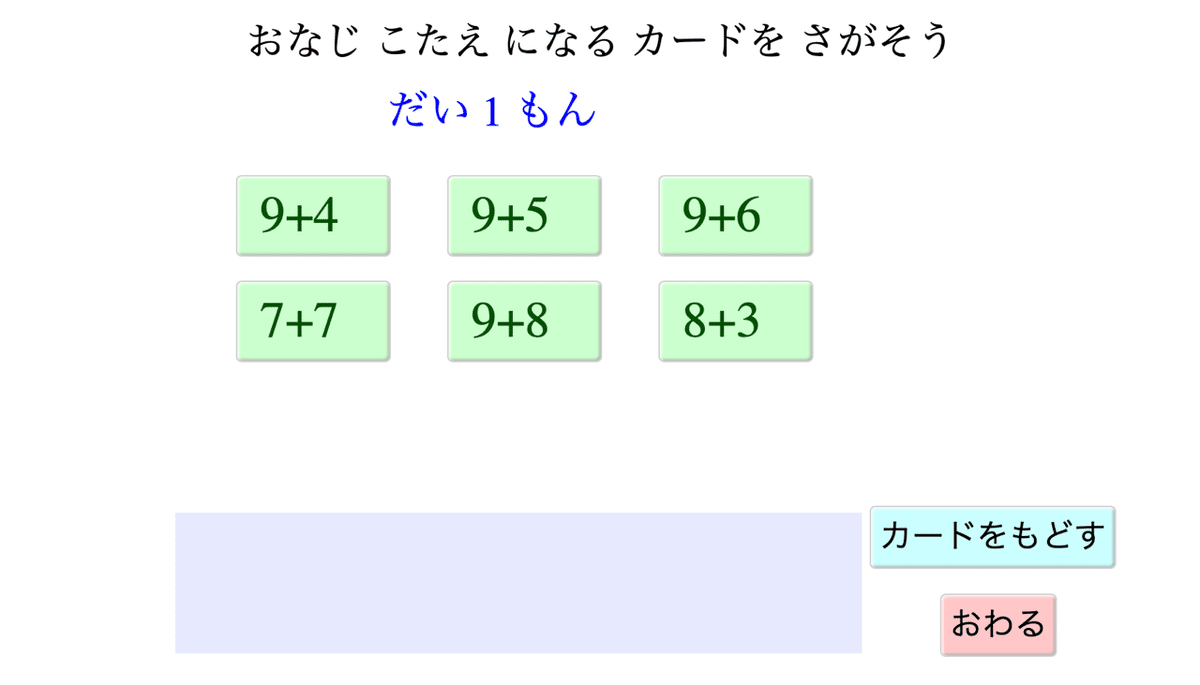

たしざんカードあわせ

6枚のカードの中から,たし算の結果が同じになる2枚を選び出します。

ひきざんカードあわせ

6枚のカードの中から,ひき算の結果が同じになる2枚を選び出します。

以上が,10をまたぐたし算とひき算の練習ドリルで,教科書準拠でつくってあります。