2年生:3けたから引くひき算筆算の説明

和が3桁になるたし算に続いて,3桁から引くひき算の筆算を学びます。3桁といっても百の位は1に固定です。

たし算はこちら。

たし算に比べ,ひき算の筆算はかなり複雑になります。繰り下がりをどう書くかでいろいろな場合があるからです。

教科書に載っている例題は次の3通りです。

① 百の位からの繰り下がりだけ

② 百の位と十の位の両方が繰り下がり

③ 引かれる数の十の位が空位(0)の場合

たとえば,② の場合の説明をブロックを使って次のように書いています。

上から2番目の図の意味はわかりますか。おとななら筆算のしかたを知っているのでわかるとは思います。しかし,知らなかったら?

「くり下げる」で,10のブロックを一の位に移したことはわかりますが,半分ほど消えていますね。これはなんでしょう。矢印で上に6個のブロックが移っています。「6を引く」のでその分を取り除いたのですね。

では,4つ目は? 百のブロックを崩して十の位に入れました。8を引くので8つを上に移したのですが,両端に残っているのはなぜ?

そして,一番問題なのは,ブロックの図と筆算の図が対応していないということです。2番目の,一の位の計算のブロック図と筆算の図,2を斜線で消して1にしたのはブロック図と対応していますが,一の位の上に書いてある10は?

授業では,これを見ながら教師が説明すると思われますが,同じようにはならないでしょうね。「繰り下げる」「引く」という2ステップを1つの図にしようとするのがそもそも無理なのです。

そこでステップを追いながら説明するためのWebアプリを作りました。

以下,使い方を説明していきます。

はじめの画面は次のようになっています。

教科書の例題や練習問題を解説するには,数を手で入力した方がいいでしょう。その他の例をやってみるなら,コンピュータに出題させる方が手間が省けます。また,これをそのまま児童に使わせることもできます。そのときは「自動で出題する」がよいでしょう。2年生では習わない漢字(配当漢字)がありますが,もともと教員用なので,自動に使わせるなら読み方を教えればよいのです。

① 百の位からの繰り下がりだけ

教科書では次のような例があげられています。(学校図書)

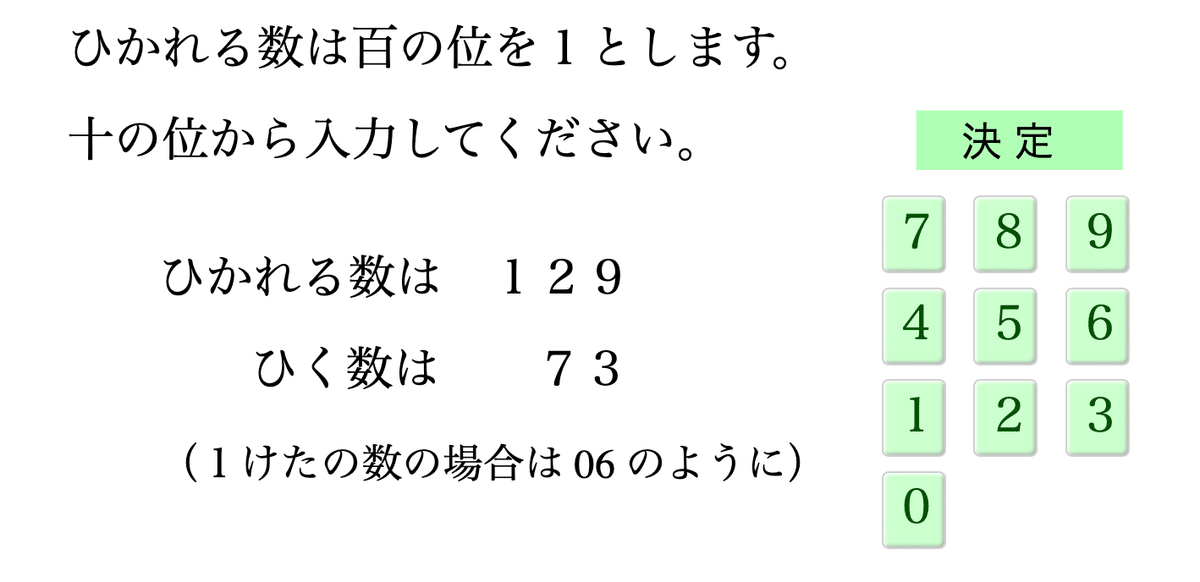

では,教科書の例にしたがってやってみましょう。「数を手で入力する」を選びます。数の入力画面になります。

ひかれる数の百の位は1なので,十の位からテンキーボタンをクリックして入力します。129と73ですから「2」「9」「7」「3」の順にクリックします。

入力が終わると「決定」ボタンが現れますが,これはダミーなので,クリックしなくてもマウスカーソルを動かすだけで次の画面に進みます。

ブロック図と筆算の図が表示されます。授業では,まずこの画面についての説明が必要でしょう。下のブロックは白抜きです。上のブロックを,下の白抜きのブロックに移すことでひき算をすることになります。用意ができたら「はじめる」ボタンでスタート。

一の位はそのまま引けるので「一のくらいをひく」ボタンをクリックします。

上から3個のブロックが下の白抜きのところに移動しました。ここで,筆算の図では計算結果は下に書くので,赤い矢線でそれを示しています。「3個を引いて6個になったね。その答えは筆算ではここに書きます」といったような説明をするとよいでしょう。

つぎはどうしますか。「十の位は引けるかな」といった発問が想定されます。「つぎはどうしますか」ボタンで進みましょう。

十の位は引けないので,繰り下げをします。「百のくらいからくりさげる」をクリックしましょう。

百のブロックを崩して十の位に持ってきました。しかし,枠の中には入れません。枠に入れられるのは9本まで,ということもありますが,右の筆算の図とも対応させているのです。2の上に,繰り下げた10を書くので,ブロックも上に置いておきます。ここが教科書の図とは違うところです。繰り下げをしたので十の位を引きます。

上にあったブロックは枠の中に入ります。これで答えは56です。

「つぎのもんだい」で戻ります。

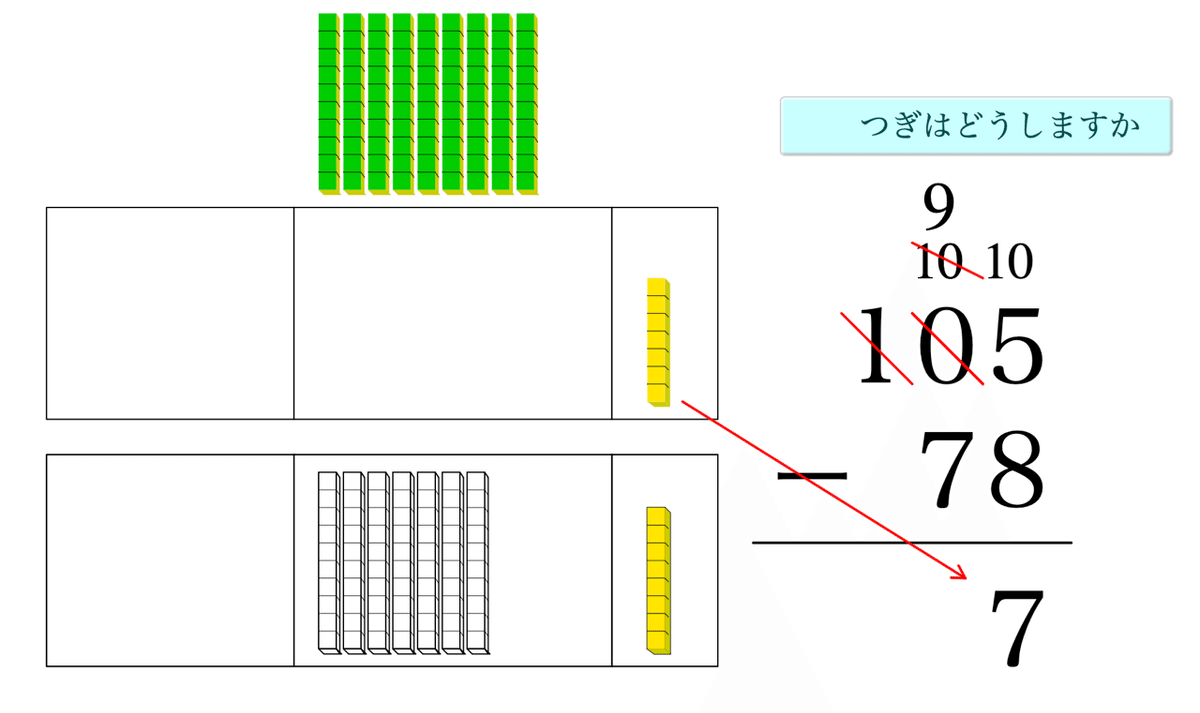

② 百の位と十の位の両方が繰り下がり

はじめに教科書の例としてあげたものです。(再掲)

125と86で,一の位を引くために十の位から繰り下げます。

教科書の図とは違い,繰り下げた10個のブロックは枠の上に置きます。枠の中には9個までしか入らないということもありますが,これで筆算の図との対応ができます。十の位は1になっています。

これで一の位が引けます。つぎはどうしますか。

これも百の位からの繰り下げが必要ですね。「百のくらいからくりさげる」ボタンをクリックしましょう。

十の位の枠の上に置きます。これで筆算の図と対応します。

十の位を引くとできあがりです。

③ 引かれる数の十の位が空位(0)の場合

教科書の例です。

一の位が引けないので繰り下げたいのですが十の位が0です。そこで,すぐには計算に入らず「どこからくりさげますか」と聞いています。児童に発問する想定です。

まず百の位から繰り下げますね。

教科書にはこの図はありません。しかし筆算の図にはこのステップがあります。百の位の1を消して,十の位の上に10を書きます。

これで十の位から一の位へ繰り下げることができます。先ほど中の位に繰り下げた10本のブロックは9本に減り,一の位の上に10個のブロックが並びます。筆算もそのようにします。

これで一の位を引けます。

つぎはどうしますか。こんどは,そのまま十の位を引けばよいですね。

これでできあがりです。

以上,教科書のように一つの図で表すことのできない動きがステップを追って見えるようになります。ブロックの図と筆算の図もうまく対応します。

説明や発問は児童の状況に応じて適宜行ってください。

←もどる