【イベントレポート】小説家・綾崎隼さんが棋士・佐藤天彦九段に公開取材!将棋を取り巻くドラマのすべて #物語のつくりかた

現在、「WEB別冊文藝春秋」で将棋×青春ミステリー小説『ぼくらに嘘がひとつだけ』を連載中の綾崎隼さん。noteでは、「WEB別冊文藝春秋」とのコラボ企画として、綾崎さんの小説執筆のための取材をオンライン生配信で実施しました。

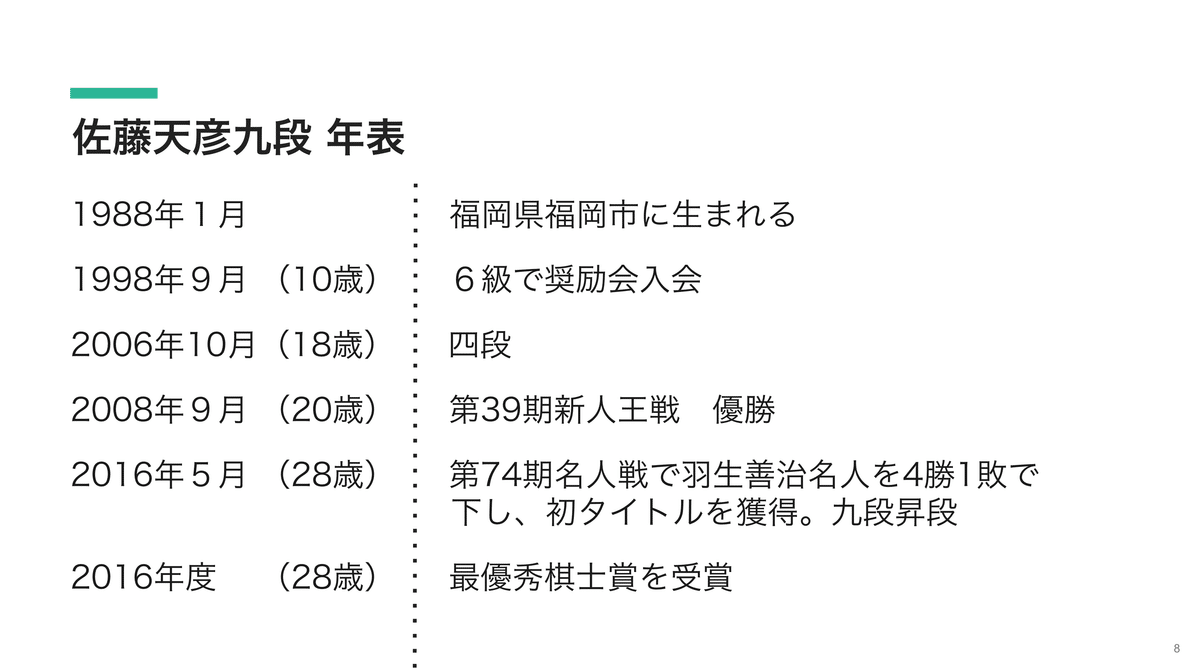

取材相手は、名人を三期務めたこともある、棋士の佐藤天彦九段。小学5年生のときに奨励会に入り、名人にまで上り詰めた佐藤九段に、奨励会時代のお話、三段リーグのお話、ライバル棋士たちのお話など、「将棋を取り巻くドラマ」についてさまざまな角度からうかがいました。

小説家はどのように取材相手に切り込み、話を引き出すのか? 綾崎さんの公開取材は、創作を志す方にとってのヒントがいっぱいです。

将棋ファンを中心に大いに盛り上がったイベントの様子を、ロングレポートでお届けします。

▼イベントのアーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。

2回目の受験で小5のときに奨励会入り

綾崎 いま連載中の『ぼくらに嘘がひとつだけ』は、第1部が女流棋士の話で、第2部が主に奨励会員の男の子たちの話なんです。そこで、奨励会のことを棋士の先生にいろいろお聞きしたいなと思って。奨励会のなかでも有名な出来事を経験されている方が天彦先生だったので、ぜひ天彦さんにお話を聞かせてくださいとお願いをしていたんですが、まさか本当に引き受けていただけるとは。本当にありがとうございます。うれしいです。

佐藤 綾崎さんの『ぼくらに嘘がひとつだけ』と『盤上に君はもういない』を読ませていただきました。

『盤上に君はもういない』は奨励会員の描写がリアリティがあって、どういうふうに取材したらここまで書けるんだろうと驚きました。もちろんそこはプロの作家の想像力もあると思うんですけど、やっぱりさすがだなと。

構成的にも、それぞれのキャラクターごとに章が立っているので、どの登場人物の視点からでも感情を乗せて読むことができます。単線的に物語が進んでいくというよりかは、1つの事実に対して登場人物ごとに見えているものが違うみたいなことを感じさせてくれる話でもあったので、そういうところをたのしみました。

『ぼくらに嘘がひとつだけ』は、またちょっと趣が違うところはあるとは思うんですけれども、いろいろ構成を練られたり、想像されたり取材されたりして書かれているんだろうなと感じました。文体のリズムも変えられている気がして、その違いもおもしろいというか。

綾崎 なんかうれしいですね。それを聞けただけで満たされたみたいな感じになってしまいました。

さっそくですが、奨励会に入るところからお話をお聞きできたらと思います。天彦さんは福岡のご出身で、奨励会に入って奨励会で戦うためには、遠方から通うということになるじゃないですか。そこがまず1つ大きなハードルだと僕は思っていて。奨励会の下部組織である研修会に入ることはまったく考えなかったんですか?

佐藤 研修会は今でこそ全国6地区にありますが、当時は大阪と東京にしかなかったので、通うとなると旅費は自腹になるなと。研修会は奨励会に入る前の予備機関みたいなところで、そこから奨励会に入る道もあるんですけれど、必ずしも入らなくてもいいところでもあるんです。やっぱりお金がかかるということがあったので、研修会入りという選択肢は最初からなかったですね。

綾崎 もう、奨励会に入れるところまで待ってというか。

佐藤 力をつけて、奨励会受験で受かるしかないっていう感じで考えてましたね。

綾崎 奨励会に入ってからもプロになってからも、ここで絶対に負けるわけにはいかないという戦いがもう何度も何度もあると思うんですけど、それがまず最初に小学生のときに来るわけじゃないですか。僕は自分を振り返ったときに、一番最初の絶対に失敗できないものって何だったかなって考えると高校受験ぐらいなんですけど、天彦さんの場合はそれが小学生のときの奨励会受験で。しかも2回受験されてるんですね。

佐藤 はい。小学校4年生のときに奨励会受験して一度失敗して、2度目に受けた小学校5年生のときに受かりました。

綾崎 そこで心を持ち直すのって大変じゃないですか? やっぱり1年に1回しかチャンスがないっていうのもあると思うんですよ。

佐藤 小4で落ちたときはやっぱりショックでしたね。ただ小5の2回目の受験のときは、小4から小5の1年間で力がついたという実感もありましたから、あまり小4で落ちたことを引きずらずに前向きな気持ちで受験できたかなと思います。

綾崎 一発で奨励会に入れる方のほうが少ないんですか?

佐藤 どうなんですかね? ただ、一発で受かったひとのほうがそのまま上位に駆け上がるということは多いといえば多いと思います。

というのは、将棋の世界は、小学生ぐらいのときの実力でそのまま上に上がっていく場合が多いんです。だから、小学生のときにあまり強いと目されなかったり、結果が出せないひとは、奨励会に入ったあとやプロになったあともそういうポジションに留まり続けるみたいなこともあります。

福岡から関西奨励会に通う

綾崎 奨励会入会後は、月に2回の「例会」に参加しなければなりません。遠方だと大変ですよね。自分だったら東京や大阪に住んでる子たちずるいな、とか思っちゃいそうなんですけど、そういう気持ちはありませんでしたか?

佐藤 ひとと比べるということはあまりしなかったです。感情的にそう思えるかどうかはともかく、理念的な立て付けとして、どこに生まれるかというのは自分では選択できないわけですよね。

ですのでこれは奨励会の地理的な問題だけではなく、自分のなかで一般化された考えなんですけど、東京や大阪に生まれたひとのほうが有利なのは間違いないけれど、だからといって東京に生まれたひとはずるいみたいなことを思うのもどうかと。彼らは彼らで、別に東京に生まれることを選んでるわけじゃないので。地方に生まれた人間にずるいずるいと言われても、彼らは反論しようがないですよね。

自分が彼らの立場になって考えると、自分は別に東京に生まれたことを選んだわけじゃないのにひたすら地方出身者に妬まれるみたいなことになって、それはそれで理不尽だなと。だから、自分の心に「ずるい」みたいな気持ちが湧き上がってきたときは、そういう理論上のことを考えて相対化すれば、気持ちを抑えられると思います。

関西奨励会の教育的側面

綾崎 天彦さんはずっと遠方から通われていましたが、奨励会時代から仲のよい方っていました?

佐藤 いました。僕は通いだったので彼らと話せるのは奨励会のときぐらいでしたけれど。当時の関西将棋会館は、4階で奨励会をやっていたんですが、踊り場にソファが置いてある少し広いスペースがあったんです。対局と対局の合間の休憩時間とかに、そこで奨励会員同士でサッカーみたいなことをやってました。

綾崎 (笑)。怒られないんですか?

佐藤 いや、怒られましたね(笑)。でもたのしい思い出です。

綾崎 関西のほうがわりといろんなことを緩くたのしんだりしているイメージがあります。

佐藤 いや、奨励会に関しては、いまのイメージで言うと関西のほうが結構きっちりしてますね。

関西の奨励会員って、入った瞬間からお茶出しをさせられるんですよ。当番というのがあって、当番に当たると、朝早く来て、盤駒も出して磨いたりして準備しておかないといけないんです。で、幹事の先生が奥に鎮座ましましているわけですが、幹事の先生が朝来て点呼をするときにお茶出しをしなければいけないんです。玄米茶みたいなものなんですけれど、自分で急須で淹れないといけなくて。小学校5年生ぐらいのうちからそういうお茶出しをするんですけれど、やっぱりその年齢で自分でお茶を淹れることはあまりないですから、なかにはやたら濃く淹れるひともいたりして。そういう教育的側面みたいなのは関西のほうがあるイメージですね。でもすごく家庭的な部分もあります。

奨励会を辞めたひととの友情は続く?

綾崎 アットホームでなんかファミリー感がありますよね。そこで仲良くなった方たちと、そのままいまもプロとして戦っている場合もあると思うんですけど、すごく仲良くなって親友のような関係になったとしても、自分はプロになったけれどもう片方はなれなかったということもあると思うんですね。そういう場合、友情って続きますか?

佐藤 僕の場合は将棋界以外のところに友達ってあまりいなくて。奨励会を辞めたひとでもなんらかの形で将棋界に関わっているひととはつながれています。やっぱりプロになれなかった側のひとがどう感じるかみたいなところが大きい気がするんですよね。もう一度将棋界に関われるかどうかみたいな。

奨励会にいるころは、ある種の将棋界のヒエラルキーのなかにいるわけです。相手のほうが級や段が上だったら相応にリスペクトするし。でも、一回奨励会を離れたら、もうそこの世界観の外に出ているので、やっぱり対等に見ないといけません。そこで将棋界のヒエラルキーというか世界観を引きずっちゃうと、プロになった側が偉くなって出世してて、なれなかった側はそうじゃないみたいな価値観になってしまうと思う。そうじゃなくて、奨励会を抜けたらもう別の世界なんだということを、とくにプロの側はわかってないといけないのかなと。

奨励会を辞めたあとで将棋界に関わってくれるひとも結構いるんですけれど、もちろん表層状は朗らかに関わってくれるわけですけれど、そこにドラマがないはずがなくて。爽やかに受け入れられるひともいるんでしょうけれど、いろいろ考えられるひともいるでしょうし。そこでプロの側が、将棋の強さが基軸となる世界観を持ち続けて、辞めた彼らもそこに包摂するような形で接してしまうと、やっぱりプロになったひと・なれなかったひとという側面が強調されると思うんですよね。だから、そこは本当に別の世界に生きるひととして接するのが大前提だと思います。

その上で、そのひとがいろいろな葛藤を乗り越えて将棋の世界に関わってくれるんだったら、やっぱりこちらは友達としてい続けようというところがあります。

綾崎 三級で退会したひとと三段で退会したひとだと、おそらく情念が違うのかなとも思います。

佐藤 違うでしょうね。直前まで行ったひととそうじゃないひとって。

綾崎 僕は小説家になって13年目なんですけど、僕が受賞した新人賞は日本で一番応募総数が多い新人賞だったので、同期だけでもう十何人もデビューしているんです。最初のころはみんなすごく仲がよかったけれど、どうしてもやっぱり書き続けているひとと書き続けていないひとが出てきて。でもすごく仲良くなっている子は自分からするといまも友達なんですよ。

別に作家かそうじゃないかは関係なく、友達だからっていう気持ちなんだけれど、やっぱりちょっとずつみんな距離を置いていこうとするのがすごい寂しいなと思って。そこは友情と関係ない気がするなっていう気持ちは自分のなかではあるんだけれど、でもそれっていまも作家でい続けている側の僕が言うことでは多分ないんですね。

『ぼくらに嘘がひとつだけ』にも、棋士になれたひととなれなかったひとが出てくるので、片方だけがなれたときにどうなるのかなと思うところがあって、実際に棋士になってしかも名人にまでなられた天彦さんは当時の友達とどうなのかなっていうのは聞いてみたかったんです。

佐藤 仲良く接しているひとも全然います。でもその相手のバックボーンはやはり理解して接さないといけないなとは思います。

三段リーグの次点を2回獲得したが、

フリークラスに入らなかった

綾崎 天彦さんが奨励会の三段のときに大きな出来事がありました。もうさんざん聞かれていることだと思いますが、やっぱりフリークラスの権利を行使しないっていうのは想像できないなと思ってしまって。当時、天彦さんはそのままフリークラスに入ろうとしてたところを師匠の中田功先生に言われて、考えが変わったという感じだったんですか?

佐藤 三段リーグというのは半年に1回行われるリーグ戦で、上位2人がプロになれるんです。3位に入ったひとは「次点」が与えられ、次点を2回取るとフリークラスという特別クラスみたいなところに入ってプロになることができるんですね。フリークラスはA級からC級2組まである順位戦という枠内には入れないんですが、プロにはなれると。

僕は16歳のときに次点を2回取り、その権利を取得したんです。結論から言うとそれを行使せずに、プロにならずに奨励会で戦い続けたという話です。

僕がその権利を行使してフリークラスでプロになるかならないかということを考えたときに、まず奨励会の年齢制限が26歳までということが頭にありました。そのとき16歳でしたから、あと10年でC級2組に上がらないと、フリークラスでプロになったとしても結局引退になるんです。だから、10年でC級2組に行かないといけないというのはフリークラスでプロになってもならなくても変わらないということなんです。

ただ、もちろんプロになれば対局することでお金がもらえますし、順位戦以外のプロが参加できる棋戦は基本的にはすべて出られますから、名人以外のタイトルはすべて可能性があるということで、多大なメリットがあるわけです。

ですが、10年でC級2組に行かないといけないというのはフリークラスでプロになっても変わらないというところがあったのと、それプラス自分のなかでの基準みたいなものもあって。三段からどういうふうに上がれば自分はプロとして自己認識的にも認められるのかみたいな。

僕が1回目の次点を取ったときは13勝5敗で、これは自分のなかではある程度納得のいく成績だったなと思えたんです。ですが、2回目の次点を取ったときは12勝6敗で、これはちょっと微妙な成績ではあるんですね。自分のなかでは、プロになるという覚悟とか気持ちを乗せて戦ったのではなくて最善を尽くすという気持ちで戦った上での12勝6敗の次点だったので。

師匠の言葉で奨励会に残ることを決断

綾崎 初めから次点の可能性があることはおそらくわかってたと思うんですけど、最低でも次点を取りに行くぞという気持ちで向かったわけでもなかったんですね。

佐藤 むしろ次点を取ったら困るなと。取らなかったらもうやることは1つじゃないですか。また次の三段リーグを頑張るという。でも取ったら、どうするか考えないといけない。プロになることが自分にとって大事なことだからこそ、この成績でプロになることが気持ち的にちょっとついていかないみたいなところもあったので、これは結構難しい判断だなと。プロになるという大事なイニシエーションを、あんまり気持ちが乗ってない状態で通過していいものかどうかというところがあって。

師匠に会ったときに、「どうしたい?」みたいなことを聞かれて。「いや、どっちでもいいです」みたいに答えたんですけど、それはそれで師匠は困るわけですよね。多分師匠は僕に「奨励会に残って戦え」ということを気持ち的には言いたかったと思うんです。でも、本人が奨励会に残ると言うならまだしも、師匠がそれを言うのは、ひとの人生を丸ごとひっくり返すようなことなので、悩んだと思います。

そのとき師匠は、プロになるとどんないいことがあるかとか、でも三段リーグで揉まれることもかなり力になるという話をしてくれて。師匠のなかでいろいろ考えた結果、僕に三段に留まってほしいという結論になったと。それはおそらく感情的なものも含めてだったとは思いますけれども、師匠は僕に対する最後のアドバイスとして、フリークラスに行かないでほしいと言ってくれて、僕はそれを受け入れて、次点2回によるフリークラス編入という権利を放棄したということですね。

綾崎 「あなたが決めてください」じゃなくて「僕の希望としてはこうしてほしいです」というのがすごく中田先生らしいなと思いました。『盤上に君はもういない』という本を書いたときに、書評家の方が「もう現実の棋士の先生たちの人生がおもしろい出来事がたくさんありすぎて、将棋小説よりも実際に起きている出来事のほうがおもしろいんだよね」とおっしゃっていて、本当にその通りだなと思ったんですけれど、天彦さんの人生もきっと物語のようにして描いたらおもしろいなと。中田先生も本当にドラマティックな人生を歩まれている方なんだなとすごく思いました。

佐藤 綾崎さんの作品を読ませていただいて、奨励会員としての気持ちとか戦いをすごくしっかりと描写しつつ、ウェットになりすぎないのが綾崎さんの物語のよさだと思いました。

将棋を題材にした作品を読むことはこれまでにもあって、すごくおもしろい作品も多いんですが、実在の棋士たちが紡ぐ物語のウェットな部分を押し出していく作品が多い気がして。良くも悪くもちょっと一歩引いて読めないみたいなところがあったんですよね。

でもその綾崎さんの小説だと、若干俯瞰した状態で見られるというか。プロになれるなれないのドロドロしたところが前景化されているわけじゃなくて、そこで起こっていることを読むひとそれぞれが解釈できるというか。その結果、奨励会員なら奨励会員、上流棋士なら上流棋士みたいな類型化された存在に感情移入するというよりは、一人ひとりの物語があって、そこにそれぞれ感情移入できるようになっている。そのように相対化されることによって、ウェットすぎるドラマみたいなのを感じすぎずにいられるというか。

綾崎 いや、本当にうれしいです。ありがとうございます。

見るひとにたのしんでほしいけれど、

不自然にならないように

綾崎 天彦さんは2022年の目標について「ひとの心を動かすようなものを追求していきたい」とおっしゃっていました。やっぱりプロとして将棋を指す上で、見ているひとにたのしんでもらいたいという気持ちが一番にあるということなのかなと思ったんですけれど、そういうことですか?

佐藤 それはありますね。元々僕はそういう性格ではあります。見ているひとにたのしんでほしいと素直に思いますし、そういう気持ちがありながらどういうふうに勝負というものに向き合うかということですよね。

将棋というゲームを目的論的に考えれば、勝つことが目的なわけじゃないですか。ですから、目的論的な考え方としては、勝つことに最適化した選択をし続けるというのが自然なんです。そういう価値観の上では、見ているひとにたのしんでほしいというのは恣意的な要素になってしまうという側面があると思います。

多くのひとは、目的論的にどっちが勝つんだみたいな、勝つためにどういう戦法をこのひとは選択するんだろうみたいな、そういう目線で見ているはずなんです。それなのに、そこで見ているひとをたのしませるという理由だけで変な手を指すというのは恣意性が高すぎて、逆に見ているひとに不自然さを感じさせることにもなりかねないというリスクがあると思っていて。

やっぱり、勝ちに向かって2人が突き進んでいく上でそこからそれぞれの個性がにじみ出て、2人がつくる棋譜というか物語が、見ているひとにいろいろな感情を抱かせるというのが将棋のおもしろさだと思います。そこに一方の恣意性が入りすぎると不自然な要素も出てくるかもしれないので、そこをどういうふうなバランスで考えていけば自然な形で見ているひとにたのしんでもらえるだろうかと考えています。

人間にとってパッと見たときに自然に見えたり聞こえたりするものは、実はとても緻密に組み立てられています。たとえば音楽だったら、僕はクラシック音楽をよく聴くんですけれど、モーツァルトの音楽を聴いているとすごく自然に心や体に入ってくるんですね。それは作り手側が綿密に計算しているからこそなんです。たとえばメロディーとメロディーの移行部で変な繋ぎ目を感じさせないとか、全体の構成的にも明るい感情を思い起こさせる長調と暗い感じの短調の起伏が自然に思えたりとか。聴いていてなんとなく気持ちよかったり、なぜか感情移入したりしてしまうものなんですけど、作り手の側がめちゃくちゃ綿密に計算しないとそこは伝わらないというところがあると思います。

対局相手によって選ぶ手が変わることも

佐藤 将棋においても、見ているひとにはすっきりした自然な手を指したように思えても、実はプロセスが緻密じゃないとできないということがあります。たとえば藤井(聡太)さんの将棋は、すごく合理的で意図が明確なんです。

藤井さんは、非常に計算資源が豊富で、盤上を合理的に考えていく。盤上合理的というのは、将棋盤の上で最善手は何かみたいなことを探求するのを重視すると定義します。その対立概念としては、たとえば糸谷(哲郎)さんみたいな時間攻めなどの、状況最善的なものと定義したいと思います。

藤井さんは盤上のなかだけで真理を探求したいという感じだと思うんですけれど、そういうひとの指し手というのは、合理的選択をしてるからこそ、解説する側もこれこれこういう理由があるからこういう選択をしてるんですねということが解説しやすいんです。

綾崎 そのような盤面でのベストな手のほかに、対局相手がだれかによって選ぶ手が変わってくることもあるんでしょうか?

佐藤 ありますね。対局者がこのひとだったらこうやってくる可能性が高そう、というふうに思うことはありますよね。だからそれが棋風というものだと思うんですけれど、でもそこは完全相対軸じゃないですか。我々は盤上合理性だけではない判断をしているわけで、それが結構当たっていたりもするんです。

綾崎 やっぱりライバルとの戦いとなると、お互いのことをよく知っているからこそ、打つ手もまた変わってくるという場合もありますよね。

佐藤 それはあります。世代が離れていても、なんとなくこのひとはこういう考え方で将棋やってるのかなみたいなのがわかってくるというか。盤上に抽象的な形で凝縮されて現れてくるので、指してみると、このひとはこういう観念でやってるんだと想像できるようになるというか。それは将棋のおもしろいところかなと思います。

<了>

登壇者プロフィール

佐藤天彦(棋士)

1988年福岡県生まれ。中田功八段門下。98年に関西奨励会入り。2006年、四段に昇段し、プロ入り。16年、九段に昇段。15年の初挑戦以降、タイトル戦への登場は6回。タイトル獲得は名人3期。クラシック音楽やファッションに造詣が深く「貴族」の愛称を持つ。

Twitter

綾崎隼(小説家)

1981年新潟県生まれ。2009年、第16回電撃小説大賞〈選考委員奨励賞〉を受賞し、メディアワークス文庫より『蒼空時雨』でデビュー。20年、女性プロ棋士を目指す少女たちを描いた『盤上に君はもういない』を刊行。21年には『死にたがりの君に贈る物語』がTikTokを中心に大きな話題となり、第1回「けんご大賞 ベストオブけんご賞」を受賞。「花鳥風月」シリーズ、「君と時計」シリーズなど著作多数。

note / Twitter

WEB別冊文藝春秋

text by 渡邊敏恵