デジカBT18「エレメントサクセサー」全カード事前評価~拓也輝二編~

・どんな記事?

新弾のカード評価でワイワイしたい感じの記事です。

今回は前回の反省を活かして相対的には早めのスタート!

今回を含めて、

・「友樹泉」

・「純平輝一」

・「悪の五闘士(扱うのは四闘士)」

・「ルーチェ&ロイナ」

・「リベレイター&ミレニアモン」

・「三大天使+α」

にざっくり振り分けて、7回に分けて全カードを評価していく予定です!

まだ触っていないので印象に基づく評価にはなりますが、

・「なるほど!」や「やはり!」

→プラスの裏付けに。

・「これは違う」だったり「一理あるかも、う~ん?」

→反面教師・ご自身の認識の裏返し?に。

気になったところだけでも、それぞれが受け取った形で、ご覧いただいた方の考えを深めたり広げたりする助けになったら幸いです。

・ここからカード評価

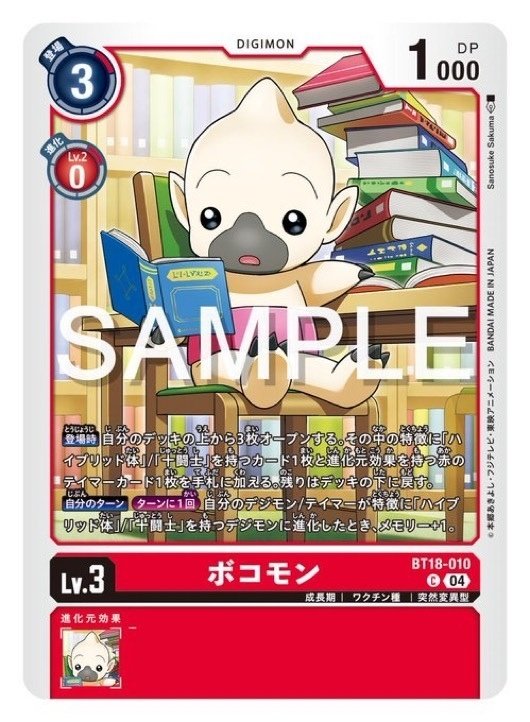

・ボコモン

BT7「ボコモン」を赤にするのに伴って現代っぽい調整がなされたという印象のデザイン。

あちらに比べると、オープン枚数やメモリー操作量など、いろいろマイルドになっている分、デジモンの進化に対応するのに加え、なんといっても色が赤くなっているのが大きい。

メモブトレに対応、デジタマから進化可能、レベル4に進化もできたりなどなど、運用の幅は大きく広がっている。

以前、別の記事でハイブリッド体デッキにおけるウッコモンの記事にて、ハイブリにおいてはメモリー+1は0.5打点という考え方を提示したことがありましたが、こちらもその考えが転用でき、1+1や3+1でレベル4での攻勢に貢献してくれそうなのが、育成で構えられるようになった点も含めてありがたい。

一方で、「ハイブリッド体」でも「フレイモン」でもないため、既存「ボコモン」に比べてシナジー受けが広くなったといっても、特徴・名称のシナジーが更に豊富な面々には流石に敵わない点は注意したい。

登場時効果も相まって気軽に登場させやすく、生存で追加の旨味がある点に注目して、より攻撃的な方針に。

あるいは、特に十闘士系のデッキにて再現性アップを重視する場合など、「ボコモン」ならではの強みを活かしやすい形なのかという点は考えて採用したいところか。

・ネーモン

こちらはBT7「ネーモン」からガラリと変わって今弾「ボコモン」と合わせて黄色版のサイクルカードといったようなテキストデザイン。

今回の「マグナガルル」側の共通色が黄色になったため、「フレイモン」と共通した赤だった「ボコモン」に比べると、BT17「ストラビモン」などと合わせて黄色でアプローチしたい場合に独自性が生まれうる点は少し面白い(そのアプローチをうまくまとめるのが難しそうではあるが)

メモリー+効果のトリガーが「ボコモン」と違い条件に合致するテイマー登場になっており、踏み倒し等で嚙み合ったときにより強くなりやすい一方で、通常の登場は比較的大きなコストを支払ってのアクションになるので、渡すメモリーの軽減にはなるものの、ターンキープ・アクション数増加への貢献はまちまちになりそうという印象がある。

自分の目的とする運用の流れに無理なく「ネーモン」が添えられるか?という点は「ボコモン」以上に注意したそうな印象がある。

ここからはさらに意欲的なアプローチについての話になるが、黄色・獣型というシナジー受けもあり、特に黄色は「ボコモン」の赤と比較して低レベルの踏み倒し登場が得意な印象がある。

果たして、「ネーモン」の踏み倒し+進化元持ちテイマー+主軸になるなにかを盛り込みたそうなうえで、デッキの形にできるものか?と、自分自身提案しつつも疑念の山・山・山という感じだが、マインドリンクを持つ「レオン(ジャッジ)」がいるなど、もしや?と思わせるものもあるので、興が乗ったら考えてみるといい閃きが眠っているかもしれない(願望

※育成「ネーモン」、「ハッカージャッジ」→次ターン前に出して2~3コス進化ハイブリッド、EX6「アンティラモン」+次果で「ネーモン」と繋ぐと、「ネーモン」が2体並びつつマインドリンク解除でメモリー+と繋がる。

「アンティラ」進化元と「ネーモン」も緩やかにシナジーしている。

それはそれとしてホントにやるのか?は引き続きありつつ、動きの鮮やかさはあるか。

・アグニモン

デザイナーズ周りのシナジーとの噛み合いが広く、運用幅の広さも抜群という印象で、ハイブリ・十闘士系は勿論、コンパクトな採用ケースも含めていろんなデッキの見直し甲斐のある1枚。

デザイナーズ系デッキの汎用カードとしてその時足りないカードを拾うもヨシ(デジモンだけでなくオプションも拾える点やテイマーも対応している点がうれしい)

「ヴリトラ」と合わせて、連続進化での圧縮や「ヴリトラ」側の進化時・進化元を重ねることに注目するもヨシ。

単純に色の合うテイマーが置きやすいデッキに2~4枚だけ採用して、「アグニ」で「アグニ」を拾う運用も、継続的なアタッカーにせよ、「アグニ」→レベル5と繋いでレベル6に向けた足場にするにせよ、複数回狙いやすく、トラッシュ肥やし・マインドリンクを有する紫にマッチしている点と合わせて嬉しいところ。

しいて言うなら「アグニ」側の進化時・進化元効果が豊富なため、取捨選択が求められるのが嬉しい悩みか。

それすらも回収効果で考え方の幅を広く持てそうなのは嬉しいところだが、欲張りすぎてレベル4が膨れすぎて運用に難ありな配分にならないようにというのは、こうして触れた身ですら陥りかねないので気を付けたいところ。

また、赤紫レベル4ハイブリッド母数増、回収効果でジョグレス向けの2枚目を確保しやすくなった点から、BT16「ディノビーモン」によるジョグレスアプローチも攻撃的な選択肢として、より検討しやすくなった印象がある。

少量の採用で攻め方のバリエーションを広げる選択肢としての検討や、元々従来のハイブリッド系のアプローチでは「ウッコモン」の採用もよく見られたことを思うと「ディノビー」を厚く取るのも一興か。

この方向性では進化元のDP+を活かした積極的なアタック→残れば更なる追撃と、進化元効果のDP補強がこのケースの増加に貢献しそうな点も嬉しい。

・ヴォルフモン

こちらも「アグニモン」とは違った路線ながら、嬉しい効果での収録。

ハイブリ系でこの効果なのはBT7「織本泉」が想起され、今弾でハイブリ・十闘士の黄色周りが一層充実&共通色でもあるため、合わせての採用でセキュリティの強さを重視したアプローチができるのも嬉しいところ。

BT17「ガルムモン」もアタック時ながらドローができ、共通した進化元効果を持つため、そちらと合わせて圧縮力・手札リソース力を厚くとった構成にできるのは「ヴォルフ」側ならではか。

一方で、セキュリティという容易には操作・確認しづらい領域を使っての動きになるため、(トラッシュと比較して)確認したり自分の効果で置いたりするまでは欲しいカードが拾えるか不安がある点、非公開領域なため操作・確認後は記憶が要求される点、一度拾い難いor拾えないカードで詰まってしまうと以降の「ヴォルフモン」も含めて冴えない運用になりかねない点は念頭に置きたい点か。

効果の対象外のカードが増えると上記の懸念点もより濃く出やすい印象なので、デザイナーズ向け度合いが高めなのも「ヴォルフ」側ならではと言えるか。

ここからは「ネーモン」とはまた違った意欲的なアプローチについての話になるが、黄色の戦士ということでBT5「ロードナイトモン」の登場対象である(旨味は薄そうだが)

今弾「レーベ」・「ライヒ」、BT17「ヴォルフ」・「ベオウルフ」などと合わせて、黄色・ハイブリ要素を持つ層が厚くなってはいるので、考える余地はあるにはあるという雰囲気。

この組み合わせはフロンティアらしさはバッチリな点は嬉しい(作中の所属勢力を思うと特殊ではあるが(余談

・神原拓也&源輝二

ここからは今弾要素がより濃くなったカードになっていく。

とはいえ、こちらは拓也、かつ輝二でデザイナーズシナジーもバッチリと、後述のカードに比べると既存の構築群とも併用も検討しやすそうだ。

ハイブリッド体のカードには進化元が強力なものが多く、テイマー踏み倒しができるカードもあるため、一度動き始めると拡大再生産の要領でリソースがドンドン膨れ上がるケースも期待できそうなのはいろいろ考え甲斐がありそうだ。

進化元効果の助けで、ビッグアクションを1手早く叩き込めそうな点でパワフルな運用の幅も広く取れそうなのも嬉しい。

参照テイマーに条件がなく、例えば「アナログの少年」などは低コスト、かつトラッシュの準備にもなるなど、色が白い点を差し引いても併用が検討できるなど、デザイナーズ以外も含めて検討の余地は広そうだ。

一方で、自身コストが5、メイン開始効果、できれば他にテイマーを置きたい点も併せて、手出しするにせよ、踏み倒しを狙うにせよ、なにかともっさりしやすそうな点はダイナミックなデザインゆえの悩みどころか。

また、「異なる名称」を「トラッシュ」に落としたい点、自身の重さから厚くとるリスクもある点など、このカードやハイブリッド体を散らすにも絞るにも、どこかしらでムラが出やすそうな点もダイナミックさゆえのリスクとなりそうか。

欲張りすぎて準備をしている間に相手が悠々と殴りぬけてしまう事態が頻発しないように、構築段階からいい塩梅を模索したいところ(自分の盾からテイマーがめくれて一見強いが相手の打点が残りやすく、実は窮地に近づいてるケースもあるのは注意したい)

上記メリット・デメリットを踏まえたうえでデッキ単位で強いデッキに採用されるカードになりそうな期待感はあるため、どんな構築、どんな配分がいいか、いろいろ模索していきたいところ。

・カイゼルグレイモン

まさかの3色、かつBT7「神原拓也」ないし、今弾の「神原拓也&源輝二」と合わせた特殊進化でも5コストと、「カイゼルグレイモン」内でも超重量級。

自身の効果でレスト→アタックと狙う動きへの流れは持ち合わせているため、大振りながら狙った運用はしやすい点は嬉しいところ。

また、バトルゆえの消滅ながら進化元破棄、かつ選べるタイプなため、進化元を活用しての耐性には強いのは、消滅へのガードがしっかりしたデッキも多くみられる昨今ではこれまた嬉しい。

一方で、その大振りさと自分のターン効果もあって、できれば相手のデジモンへのアタックできる状況で進化したいため、相手の盤面の作り方の影響を受ける点は緑らしさの悩ましい部分がでているか。

また、さらに強い動きをしようと思うと、BT6「フレイモン」、今弾「シューツモン」、「ジェットシルフィーモン」や、BT7「神原拓也」から「アルダモン」を経由するなどで貫通を付与。

さらにアクティブを活かそうと思うと、今弾「神原拓也&源輝二」と合わせたり、BT6「ストラビモン」などやメモブ・テイマーなどでメモリーを確保してターンを維持するなども検討したい。

素直にいけば「拓也&輝二」に今弾「シューツ」or「ジェッシル」を合わせるのが、デザイナーズシナジーらしく、目指しやすさとパワフルさ新弾の試したさもあって叩き台になりそうか。

これを主軸に据える構築も良さがありそうではあるが、大振りなカードである点、前述の状況を選ぶ面がある点を踏まえて、別のカードを主軸の型に添える形や、シルバーバレット的に色んな軸を併用した形への採用の方が運用しやすそうな印象はあるか。

その場合は、有効でなさそうな相手、タイミングには「名称の異なるハイブリッド体」としても運用できるのは忘れないようにしたい。

・風は炎に氷牙は剣に

「神原拓也&源輝二」+「カイゼルグレイモン」で狙いたい動きが1枚にギュッと詰まっており、さらにその動きを軽いコストで行えてテイマー指定もゆるいため、こちらでよいのでは?という気持ちになる1枚。

そう思って厚く取ると、今弾テイマーは混色だからなんか揃う気がしたけど赤側が共通だから3人揃わないと(※)色出なくて大変だし、打つ瞬間までは他の仕事に乏しくて手札を圧迫する。そんなジレンマを感じてよくできているもんだ(敗)となりそうな1枚でもある。

※ここのところ、「拓也&輝二」から動くのをイメージしたから3枚いると思ったけど、友樹泉なら2枚でも色が足りるし、3枚じゃなくて3「人」なら、ダブルテイマーだから4人でしょ!という事に後からセルフツッコミの山になってしまいました。気になった人、申し訳ない。(6/18追記分)

色の捻出はついて回りそうだが、厚く取って「アナログの少年」でトラッシュ&テイマーの準備をしつつ、トラッシュに落ちたケースでも今弾「アグニモン」で回収という動きができるのは、直近の特徴指定でデザイナーズ内に限定する分、その中での結びつきが大らかになってきている新しいカードの強みが活きて感じる。

あるいは、中~終盤向けとしての運用を重視して1~2枚取りつつ、必要ならば「アグニ」で拾うというのも勿論検討でき、予めの運用方針の検討とそれに適した構築は求められそうだが、それに応えてくれそうな選択肢の豊富さはありがたい限りだ。

・マグナガルルモン

こちらもまさかの3色、カイゼル重複分は中略しつつ、特殊進化でも5コストと、「マグナガルルモン」内でも超重量級。

こちらは進化時/相手のターン終了時だったり、お互いのターンだったり、いずれの効果もターンの往復で複数回発揮を狙えるのは黒含みらしさを感じる。

その各効果も、セキュリティ操作に範囲消滅、手札増強にアクティブと、それぞれにパワフルなテキストが大集合で、重さ相応の力強さを感じる。

今弾「ボルグモン」と合わせるなどで、ブロッカーを持たせることで攻防に厚みも持たせられ、効果発揮機会の増加を狙う助けになりそうなのは「らしさ」と「強さ」が相まって嬉しい。

セキュリティにハイブリッド体を仕込め、しかも維持しやすい下に仕込めるので、後続の今弾「ヴォルフモン」の助けになるのも、じっくりとした戦い方にマッチしそうだ。

一方で、大振りさに対して打点面では物足りなさが発生しうるようにも感じる。それを補うために効果を多用するとセキュリティが減ることで、ライフレースとしては厳しいままという懸念もある。

もっとも、ハイブリッド体が自然に入るであろうことを思うと、テイマー運用の繊細さは生まれるかもしれないが、打点面はプレイで融通できて懸念するほどのものでもないかもしれない。

強いて言うなら効果の発揮タイミングから維持の旨味がある点も相まって、場残りを重視しすぎてアタックに消極的になり、相手に猶予を与えすぎないようにという点は頭の片隅に入れておいてもよさそうか。

・闇は光に雷牙は砲に

大筋の話は「風は炎に氷牙は剣に」に同じく。

あちらと比べて紫を含むため、「アナログの少年」に加えて「望月芽心」なんかも併せて採用を検討できる。

黄色のデジモンも拾えるため、今弾「コカブテリモン」など黄黒組を回収することで必要な三色が揃うのはスムーズな流れでよさそうに感じる。

黄色には「サクヤモン」系など、オプション利用が得意なカードもいるため、デザイナーズ外のシナジーの取り込みが検討しやすそうなのはこのカード側の強みと言えそうか。

・スサノオモンACE

下にハイブリッド体10枚や、10000+最大14000のDP24000まで、テイマーを5枚までと、SECらしくド派手な数字が飛び交うのは流石といったところか。

派手なだけでなく、ルールでハイブリッド体のシナジーを受けられたり、色を選ばずレベル6からブラスト進化できるなど、便利さもしっかり持ち合わせている。

今弾のカードをふんだんに盛り込んだ構築で、各種シナジーを活かしながら戦うもヨシ。後述のオプションと合わせてのワンショットを狙うもヨシ。

また、現段階では対応するACEがいなかった色に対応していたり、多色デッキで共通して構えられたりと、汎用性の高いブラスト進化要員としての活躍も期待できそうだ。

いずれかの運用にて、それこそ環境最前線でも活躍が期待できそうではあるが、登場時に仕事をしない点。除去手段は消滅、進化元の色数が足りるかなどなど。

レベル7はとりあえずこれ!というほど万能では流石にないため、いろんなデッキで採用の検討は頭に入れつつも、ACEはじめ、他のレベル7が適切かの検討は忘れないようにしたい。

また、自分が使えるということは使われる側にもなりうる点は、汎用性の高さゆえにどこまで考慮するか、使われ具合にもよるが、自分の中で線引きは必要になるか。

優位に置ける弛緩からブラスト進化をされての取りこぼし、接戦における過剰な警戒からかえって逆転を許すなど、このカードに限った話ではなく既に起こりえたものだが、今まではなかった色や、あったが多色ゆえ採用しにくかったデッキにも発生するようになったことは気を付けたい。

・破壊と再生を司るもの

今弾「スサノオモン」と合わせて、最大で5枚疑似リカバリー&5枚破棄で概ね勝利、できずともかなり優位に持ち込むことができる。

デジモン/テイマー、手札/トラッシュと要求の受けが広いのも、使えるまでは手札の圧迫になりやすいオプションとしてはありがたい。

「色の異なる」も例えば赤・青・緑・黄が各1枚揃っていれば、その中に赤+青が含まれるなどして重複しても問題ないはず(「アレスタードラモン:スペリオルモード」のQ1参照)なので、混色で構成された今弾のテイマーたちなら組み合わせの受けは印象よりずっと広そうだ。

しかし、最大値を狙うと盤面にテイマーが4枚必要で、なおかつ、条件を満たした「拓也」「輝二」orレベル6を要求と、他の手段ならその準備までの間にゲームに勝利することもありえるのでは?というくらいの下準備が必要な点もしっかり考慮したい。

堅実な案としては、少量の採用をしつつ、いずれかの十闘士でレベル6の確保。ターンを跨いでからターンキープできるならテイマー2~3枚くらいで打って「スサノオACE」で殴ることで、盤面・セキュリティのイニシアチブを取るという運用も考えられる。

前述の十闘士オプション同様、今弾「アグニ」で拾えるため、上記運用を主に置きつつ、例えばコントロールデッキなどを相手取った際のロングゲームではワンショットプランを取れるカードとしての活躍もあるいは?という形でワンショット一本槍のカードではないことは採用時には頭に入れて柔軟に運用したいところ。

・おわりに

今回は、この編で紹介したカードに加え、ハイブリッド周りは

・スサノオ・カイゼル・マグナガルルを含む3色型

・散らしを重視した6色型

・既存の単色ベースのハイブリ系

・昆虫など別のコンセプトに混ぜ合わせる形

・旧来のテイマーと合わせてレベル4を少量採用する形

などなど、元々のハイブリッド体の汎用性に加え、混色や特徴要素も含むなど、アプローチの柔軟性もあっていろいろなパターンが考えられ、考慮の足りない部分も多々あるとは思います。

それゆえ前回以上に、事前分の印象にせよ、発売後触ってみてにせよ、マッチしない部分が多くなりそうな予感がありますが、ひとまず今考えられてることをガムシャラにアウトプットして、何かが誰かの助けになったらオッケーの方針で、とにかく走りきりを目指して頑張っていきたいと思います。

ではまた次の編にて~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?