光田健輔論(54) 「三園長証言」の考察(3)

なぜ光田はすべての患者を「強制収容」することに固執したのだろうか。「予防」に関して「家族伝染」を持ち出して、次のように従来の持論を展開する。

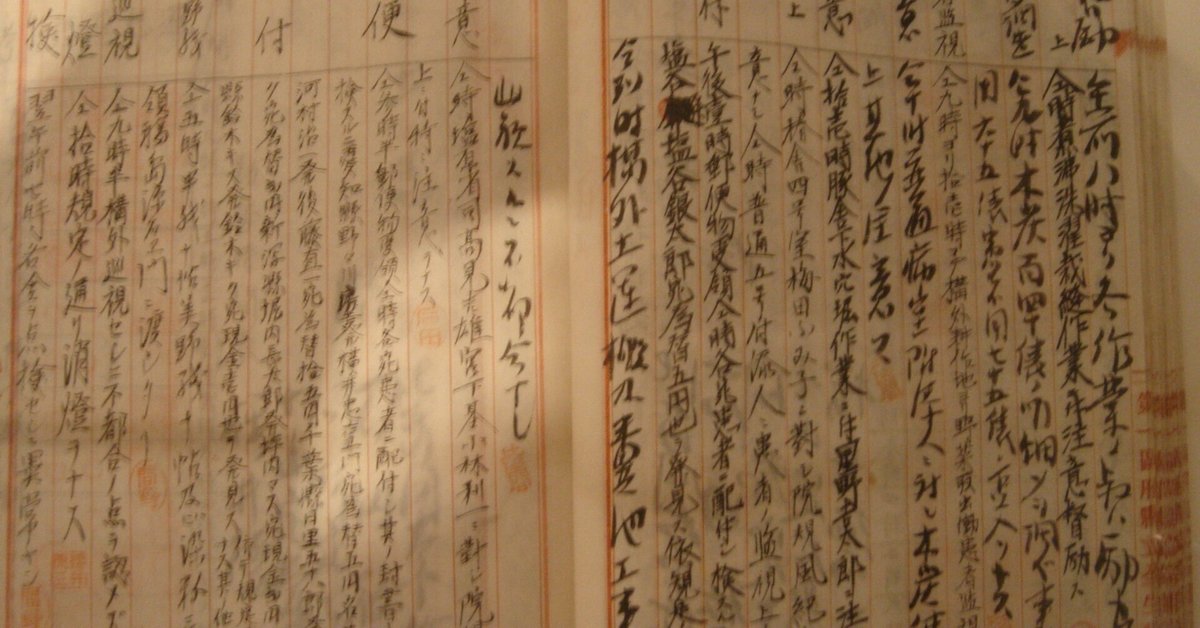

<光田健輔>

予防するのにはその家族伝染を防ぎさえすればいいのでございます…又男性,女性を療養所の中に入れて,それを安定せしめる上においてはやはり結婚させて安定させて,そうしてそれにやはりステルザチヨン即ち優生手術というようなものを奨励するというようなことが非常に必要があると思います。一旦発病するというと,…一見治つたように見えますけれども,又再発するものでございますから,…私どもは先ずその幼兒の感染を防ぐために癩家族のステルザチヨンというようなこともよく勧めてやらすほうがよろしいと思います。癩の予防のための優生手術ということは,非常に保健所あたりにもう少ししつかりやつてもらいたいというようなことを考えております。

光田の証言はハンセン病医学の「権威」と「専門家」という立場から医学的知見を披露しながら自説の正当性を述べているが、どれほど最新の医療状況(治療の成果など)に基づいて正確であったか、甚だ疑問である。少なくとも世界の動向には逆行している。

成田稔は『日本の癩対策から何を学ぶか』で、次のように述べている。

わが国の癩対策は、第一回国際癩会議(1897年)における決議の影響を強く受けたが、それ以後は国際的動向に対する判断能力を欠いたっま、隔離を唯一最善としてまさに猪突猛進した。第三回国際癩会議(1923年)では、開放性と閉鎖性の概念がはじめて論議され、この会議に参加した光田は「癩の社会的及び個人的予防について」の分科会の座長にも推されている。にもかかわらず、光田が<多くの収穫を得て帰国した>といったのは、学会の動向のことではなく、帰途フィリピンのバロール・システムに解放後再発の多い実態を見聞し、わが国の基本である終生隔離に自信を深めたことだった。実際にその後も、光田は絶対隔離を唱導してやまなかった。

…光田らは、第一回国際癩会議(1897年)の決議を固持し続けたが、国際的にみれば、第二回国際癩会議(1907年)では、患者が任意に受け入れられる隔離が望ましいとされ、第三回国際癩会議(1923年)での決議に至っては、隔離は人道的にと断りをつけたばかりか、隔離のための伝染性の有無についての論議もはじまっていた。このような国際的動向との乖離、つまり独善が、批判を浴びる今をもたらしたのである。…「戦勝国日本」のおごりが、絶対隔離を善しとして猪突猛進させたことも確かにあった。

ここで、「三園長証言」(1951年)までのハンセン病対策の国際的動向を『検証会議最終報告書』を元に、成田稔や藤野豊の考察などを参考にまとめておきたい。なお、それ以後に関しては別項にて考察する。

〇第1回国際らい会議(1897年)ベルリン:ドイツ

目的:らい菌が発見されたのを受け、世界のハンセン病の現状を把握し、その対策を確立すること。

確認:ハンセン病は感染性であり遺伝性でないこと。患者を一定期間治療のために施設等に隔離することが望ましいこと。

ノルウェーでは、ハンセン病の予防については、一般法の枠組みで予防活動を行い、病状の悪化している者を、病院に隔離し治療にあたらせていた。その際も、放浪している患者に対する強制隔離と、他の者に対する任意隔離の二本立てであった。実際に、病院等での看護は家族が行い、患者の病状が改善したら家に帰した。この政策実施前後、ノルウェー国内の患者が減少した。これを所謂「ノルウェー方式」(相対的隔離)と呼び、会議において絶対隔離の「ハワイ方式」ではなく、「ノルウェー方式」が有効であると決議された。

日本からの参加者は、東京大学皮膚科・土肥慶蔵であった。同会議決議を受け、日本では、医学者を中心に「ノルウェー方式」による「絶対隔離」政策の有効性が強調されるようになる。しかし、これには重大な事実誤認がある。…ノルウェーでは患者を「一時的に」施設に隔離し、病状が改善したら帰宅させることを原則にする。これは日本のハンセン病に罹患したら生涯隔離される終生絶対隔離政策とは異なる。また、ノルウェーでは、一時的な隔離を行う以前から、患者総数は既に減少傾向を示しており、隔離によって患者が減少していた訳ではない。

なぜ「事実誤認」が起こったのだろうか。私は「事実誤認」ではなく、日本の実状から「絶対隔離政策」を選択しようとする政府や医学者が意図的に「曲解」したのだと思っている。

大谷藤郎は、この会議の会議録日本語訳(長島愛生園蔵)を読み、次のように述べている。(一部であるが会議録も転載されている)

たしかにハンセンは、この会議で隔離を主張していた。…さまざまな細菌が病原体として相次いで発見されて、世界的にも細菌発見即伝染病という新しい概念がもてはやされ、伝染病を文明社会の破壊者として極度に恐れる時代風潮があったことも間違いない。しかし注意しなければならないのは、ハンセンは隔離の法律もつくって推進したのだが、それでもなお「アメリカのような清潔を守れるところでは流行しない」と言っていたのだ。彼は見るべきところは見ていた。ハンセン以外の他の学者たちは、経済的財政的問題も考えてのことと思うが、必ずしも隔離一辺倒でもなかった。

転載されている会議録を読むかぎり、ハンセンは「確実に次の事は云う事が出来る。即ち隔離が行われる所ではらいが減少し、これのない所では増加すると云う事である」と述べて「隔離」の必要性を主張しているが、それは浮浪し、他人の家から家へ、村から村へと遍歴する貧乏人に対してである。むしろ、意思の指導による「らい規則」(食器を別にし、自分の寝床や部屋をもつこと、洗濯物を特別に洗い、清潔に対する教育をするなど)を家庭内で守ることの重要性を述べている。また、会議に出席した学者たちが自国の実態を述べているが、絶対隔離や強制収容を強く主張している意見は少ない。

にもかかわらず、出席した土肥慶蔵は後年(1916年)、次のように述べている。

…1885年にハンセンの建議を容れて強制隔離を行ったノルウェーの状況は、わが国の癩病撲滅の上に極めて有益な参考になると思う。…病者は実際には人目につきやすいが体調は壮健に近く労働にも耐え、その数も非常に多いわけではないから健康者から鑑別して隔離したあとも適当な職業を与えて天命を全うさせることができる。患者自身も常にその醜悪な外貌を恥じているので、社会からの隔離も方法によっては必ずしも嫌がらない場合が多く、癩病撲滅に非常に困難を伴うことはないだろう。少数の病者の権利は幾分なりとも抂屈されるかもしれないが、それは国家の生存上止む得ないことであり…。しかし、軽快が即病菌の撲滅を意味するものではなく、その軽快も多くは一時的でしかないと断言できる。

まるで光田が述べているようである。約20年の歳月が過ぎ、絶対隔離政策が推進されているとはいっても、会議に出席した土肥が「ハンセンの建議を容れ」た「強制隔離」を「わが国の癩病撲滅の上に極めて有益な参考になる」と断言していることは、曲解も甚だしい。だが、光田健輔にとっては、この第1回国際らい会議の報告は自分の唱導する「絶対隔離」を正当化できる根拠となったことはまちがいないだろう。大谷はこの結果について次のように述べている。

…わが国のハンセン病患者絶対隔離主義が「ヨーロッパの患者隔離」から第一歩を学んだことは間違いないことだ。そしてそれまでの宗教家の慈善主義から隔離を中心とする予防医学の理念へと国の政策を転換させた。そこまではまだよかったのだが、問題はわが国の場合ヨーロッパの患者隔離そのままの医療の状態で止めていたのではなく、独自にファナティックな発達をさせて完全な国家的警察的管理へと変質し、収容される療養所は終生出口のない監獄のような絶望的なものとなり、その中では監禁、断種手術というような不法な行為まで行われる治安警察的閉鎖社会システムが形成されるに至ったことである。

〇第2回国際らい会議(1909年)ベルゲン:ノルウェー

らい菌は感染力が弱いこと、隔離には家庭内隔離措置もあり、患者が親の場合には子どもは感染しやすいので分離すべきこと等の確認がなされた。なかでも、ノルウェー等での成功をふまえ、ハンセン病患者が同意するような生活状態のもとにおける隔離方法が望ましいと指摘し、その上で、放浪する患者等一部の例外について強制隔離を勧告した。…同会議への出席者は、北里柴三郎であった。

つまり、国際会議において、らい菌は感染力が弱いことなどの理解の上で「強制隔離」の制限に向かうことが決議されたのであるが、日本は、逆に「強制隔離」の対象をすべての患者に広げる動きが具体化することになる。そのきっかけが、1915年に光田が内務省に提出した「癩予防ニ関スル意見」であった。その内容は、ハンセン病を予防するには放浪患者だけでは不十分であり、全患者を離島に隔離すること、そのために府県立連合療養所を拡張・新設することなどであった。その直後に光田は断種による出生防止を採用し、全生病院で初めて断種手術を実施している。さらに翌年には、「癩予防ニ関スル件」が一部改正され、所長に懲戒検束権が認められた。

〇第3回国際らい会議(1923年)ストラスブルグ:フランス

会議決議は、ハンセン病の蔓延していない国において、住居における隔離はなるべく承諾の上で実施することを原則とし、隔離は人道的に行うことと、患者はできる限り家族に近い場所におくことを確認している。その上で、貧困者、住所不定の者等については、隔離して十分な治療を施すこと。公衆に対してハンセン病は感染性疾患であることを知らしめる必要があるという内容であった。

日本からの出席者は光田健輔であった。会議中、フランスとドイツの合同研究において、神経型は自己に免疫力があり、他への感染源となりえず、患者の神経に菌はあっても手足の火傷から病菌は出ないと報告された。これに対し、光田と朝鮮代表のウィルソンだけが反対した。…

ヨーロッパ諸国では、絶孤島や僻地に患者を収容する政策は廃止の方向に向かっていた。伝染病であるハンセン病は、社会の衛生条件を改良することによって、伝染の予防と病気の再を防止しうる、と考えられるようになっていた。その上で家族と切り離されることなく患者が治療を受けられる体制を確立することに努力が払われた。しかし、光田は、再発の恐れを理由に隔離を主張したのである。…患者が治癒後も療養所にとどまるべきとされた背景には、当時、看護職員の不足を軽症患者らに負わせており、療養所運営にとっても不可欠な人員であったからだと推測される。この光田個人の見解が、政府の影響を与え、国際的動向と乖離して「一万人収容計画」が具体化されていく。

…この計画は、ハンセン病を国辱と考える国粋主義や、隔離を正当化する社会防衛論などにも指示されて進められていく。この第3回国際らい会議が、国際的動向と日本のハンセン病医学および立法との乖離の出発点であったといえる。

光田健輔が国際的動向に反して「絶対隔離」に固執したのは、数年後には必ず「再発する」という彼の持論によるものであるが、その医学的・疫学的な根拠は確かではなかった。彼の著書『愛生園日記』に「国際会議へ」と題した小文がある。

「フランス皮膚学会の大家であるジャンゼルム教授」に自身の発見した「光田反応」が「一言のもとに否定」されたが、現在では「唯一のレプロミン・テストとして用いられ」ていることや、ヨーロッパの「大風子油」には「雑菌たくさんまじってい」るため「化膿し、潰瘍を起こす」が、「日本で使っている大風子油は、酒井の岡村平兵衛という物堅い油屋の製品で、非常に純良なものであ」るので効果があることなど、自画自賛が書かれている。

驚くべきは、帰路に視察に訪ねたインドやフィリピンの療養所で「ワゼクトミー」を推奨して回っていることである。キュリオン島には男女6千人の患者が収容されている巨大な療養所がある。その療養所に向かった光田は、次のようなエピソードを書いている。

キュリオン島へ渡る前にマニラで、かつて日本へもきたことのあるゴメツ衛生局長に会って、島の様子をきいてみた。

島には男女合わせて六千人の患者が収容され、カトリックの神父と童貞が外国からきていて、権力をもっているということであった。

「六千人もいては子供がふえて困るでしょう。日本の私の所では「ワゼクトミーを政府が認めてくれているのです。キュリオン島でも一つそれを勧めてみますかなあ」

私がそういうとゴメツ氏氏(衛生局長)は、

「オウ、ノオ(とんでもない)」

目を丸くして大仰に頭をふった。宗教上そんなことは絶対に許されない。…国法で禁じられているから、うっかりそんなことを口ばしるとたたき殺されるぞとおどかされた。それが私には腑におちない。自分の信念を主張して殺されるならやむを得ないではないかと思った。

島でワゼクトミーの話は禁句だといわれていたが、その当時島にいて、あとでマニラの衛生局長になったロードリゲーや、これものちに収容所長になったララなどにワゼクトミーの話をした。すると、あんな危険な客は一刻も早く島から退去させよ、ということになったらしい。

この一文でも、光田の頑迷固陋さがわかるだろう。光田にとっては<ハンセン病の絶滅>が唯一絶体の目的であり、そのための「手段」は選ばれない。患者は「治療の対象」ではなく「感染源」でしかない。

光田にとっての同会議出席の収穫は、会議におけるハンセン病の研究成果や議論ではなく、帰途に立ち寄って視察した療養所であった。特に、キュリオン島の患者施設や住居は長島愛生園の建設構想に「大きなヒント」を得たと述べている。また、フィリピンの「パロール・システム(解放組織)」制度も、解放者の半数以上が再発して戻ってくることから、自らの持論である「絶対隔離」に自信をもったことである。

同会議で「治療は必要だが、隔離は不必要」との発言を光田健輔は、「癩問題の危機」と感じ、帰国後に同題の論文を発表し、患者は隔離所において治療するのが最も安全であり、軽快治癒しても、療養所以外では再発の可能性が高いので、療養所にとどめて、適当な作業や重症者の看護に従事させ、院内の福利を増進することを奨励すべきだとの持論を改めて主張した。

第1次世界大戦終了後の国際情勢や戦勝国として欧米列強と肩を並べたとの自負心から、「日本は、東アジア圏における領土拡大をねらい、ヨーロッパ諸国に対して日本の独自性、優位性を強調するようになる。このような政治情勢にあり、政治以外の分野であるにもかかわらず、ハンセン病医学も国際会議に必ず従うべきであるとの考えは醸成されにくかったと考えられる」(『検証会議最終報告書』)

私は、光田の論文から彼の「夢想家」の一面を感じてしまう。この論文に描かれているハンセン病医療の日本的システム(絶対隔離)の具体的姿は、あくまで光田が脳内で想い描く「夢想の姿」でしかなかった。その「夢想の姿」を強引に実現しようとした結果、現実との大きなギャップが生じたのは当然といえる。そのギャップを生じさせた最大の要因は「金銭(予算)」である。光田の「夢想の姿」を実現するには莫大な予算が必要であるが、国家にそれだけの余裕も考えもなかっただろう。光田の賢明な政治的働きかけもあっただろうが、現実は厳しかった。それでも光田は強引に実現を図る。そのギャップを埋めるための「患者作業」や「十坪住宅」などであった。すべての犠牲は患者に求められた。

徳永進は「ハンセン病療養所は、もうひとつの国、植民地のようであった。その植民地の国の国王が光田健輔で、国王はすべてについて考えを巡らせていたのだろう」(「隔離の中の医療」『ハンセン病』)と、的確に指摘している。国民に犠牲を強いるのは、今も昔も変わらない指導者の姿である。

〇国際連盟らい委員会(1930年)バンコク:タイ

同委員会の報告では、第3回国際らい会議における議論をふまえ、加盟各国に対しての基本方針を示している。予防対策は、何かひとつの手段の適用によって解決を得る問題ではない。治療なくして信頼しうる予防体系は存在しない、ハンセン病は治療しうるものであり、その治療とは、共細菌学的検査が陰性となることをさす、等の11項目からなり、公衆衛生問題の一環としてハンセン病予防と治療を行っていくことを明言している。なかでも重要なのは「(8)感染性患者の隔離は、ハンセン病に対し必要な方法であるが、これが唯一無二の方法ではない」とする点である。同委員会には、日本から太田正夫が出席している。

ハンセン病は、公衆衛生の一環として取り組まれる時代に入った。これは第3回国際らい会議で医学的に確認され、国際連盟らい委員会で各国政府の指針となることが確認された。しかし、日本は国際連盟の指摘を無視し、「一万人の収容計画」を続行した。

太田は、この会議の報告の中で、「癩の予防に隔離が必要であってもこれを唯一の方法と見做すわけにはゆかず、隔離は伝染性のあるものに限り、他は外来診療をもって対応するとよいという会議の結論を、癩の根絶により有効だろうと支持している」(成田稔『日本の癩対策から何を学ぶか』)

また、成田は国際的動向について、次のようにまとめている。

…第一回から第三回国際癩会議は、癩の予防には隔離が最善という第一回国際癩会議(1892年)の決議を、その後も基本的には踏襲してきた。…しかし、難治、不治が悲惨な終生隔離に結び付くと、患者がそれを恐怖して逃亡するのも当然であり、その結果早期診断が遅れるという矛盾が生じる。このような矛盾を解決するために、第二回国際癩会議(1907年)では隔離は任意的となり、第三回国際癩会議(1923年)では人道的にと勧め、国際連盟癩委員会(1930年)に至っては伝染性のある(開放性)患者に限るとした。

〇第4回国際らい会議(1938年)カイロ:エジプト

各委員会報告が公表されており、特に重要なのは、「ハンセン病疫学とコントロール」委員会報告で、疫学的調査をふまえた「ハンセン病コントロールの一般原則」を公表している点である。隔離を、施設隔離、家庭隔離、村落隔離に分けた上、施設隔離について「ある国では強制隔離は実施され、推奨されるべきものとして認められている。このような所では、患者生活の一般的条件は自発的隔離が実施されている場合とできる限り同様でなければならず、合理的退所期も保証されなければならない」と指摘している。あわせて「中央施設1ヶ所設けるより、患者の家庭にできるだけ接近させるために地方療養所を多数設置することが望ましい」とも指摘している。日本からの参加者はなかった。

この会議の注目すべき点は、患者への「人道的な配慮」をどのように確立すべきかが模索されたことであり、感染のおそれに関しては「らい者と共に働く者でも、感染に対し合理的注意を払えば、ほとんど感染しないという事実を歴史は示している」としていることである。

しかし、日本では同年(1938年)、栗生楽泉園に「特別病室(重監房)」が設置されている。このことだけでも、日本が国際的動向を無視している証左である。

それでも不思議に思うのは、ハンセン病の専門医や研究者、またハンセン病を専門とする厚生省官僚が少ないとはいっても、このような国際的研究会議の会議録や論文、報告書などが彼らに届いていないとは考えにくい。医者であれば、世界中の最新「治療法」あるいは「研究」に注視するのは当然であろう。にもかかわらず、なぜ国際的動向に逆行するような政策が遂行されたのだろうか。たとえ戦時体制、世界からの孤立に向かっていたとしても世界のハンセン病に関する研究成果や、それに基づく提言を無視して平気であったのだろうか。

私は、日本独特の権威主義的医療体制あるいは官僚体制を背景に、いわゆる「上の者(命令・指示)に従順」という風潮が暗黙の裡に作用していたのではないかと考えている。つまり、光田健輔や高野三郎などに反論もできず、むしろ「忖度」と「盲従」に終始したのではないだろうか。

もう一つは「情報統制」ではなかったか。欧米諸国や国際会議から入ってくる「医学的情報」を自らの持論にとって都合よく取捨選択し、独自の解釈(曲解も含めて)を加えていたのではないだろうか。

光田は自著の中で、第一回国際癩会議をはじめドイツからの医学的情報を、ドイツ語の自修を兼ねて洩らさず読んだと述べている。私も光田の自著や『愛生』などに寄稿した多数の論文やエッセイなどを読むかぎり、彼が国際的動向や医療的情報を知り得なかったとは思えない。

…光田は、日本の癩患者総数を何ほどくらいと予測して、第一回国際癩会議の資料を読んだのだろうか。仮に数万を念頭に置いていたとしたら、その対応を隔離一辺倒で考えたのはおかしい。光田自身は、ハンセンをはじめ癩関係者の情報を知悉していたようにいうから、国際会議での討論を通じ、隔離の実施に医学的、社会的な配慮があってもよさそうだが、隔離(癩は不治とする終生隔離)を唯一最善とした、患者一人残らずという想定外の暴論だった。

そして、成田は光田の「絶対隔離」への固執を「いずれにしても、光田の癩患者隔離についての異常な拘りは、前に強迫神経症を考えたが、立場(管理者)上の行動からすると性格的にパターナリズムともいってよいかもしれない」と推察している。

そう考えれば、国際的動向や医療的情報を都合よく解釈した自説を正当化し、他説を認めない傲慢さも理解できる。

いいなと思ったら応援しよう!