「明六一揆」論(4):筆保卯太郎(1)

「明六一揆」の首謀者として処刑された筆保卯太郎,私は彼を首謀者と考えてはいない。彼は,当時の法条県官吏側によって「首謀者」に仕立て上げられたのである。つまり,権力がつくった虚構である。

「明六一揆」において処刑された一揆勢は15名であるが,西々条郡貞永寺村筆保卯太郎と東北条郡宇野村川田喜平次を除いて,すべて津川原惨劇に関わった勝北郡の農民である。筆保は,部落民の殺害にも部落襲撃にも直接には関わっていない。

『現代思想』(vol.27-2)「特集:部落民とは誰か」に所収されている友常勉氏の論文「美作血税一揆と<差別>の語り」より,少し長いが抜粋して引用する。

…明治初頭の刑法である「新律綱領」は,1870年(明治3年12月)に策定され,その修正である「改定律例」は1873年(明治6年5月)に策定され,施行された。「新律綱領」には「凶徒聚衆罪」が盛り込まれているが,「新律綱領」「凶徒聚衆」では①発頭人は斬首刑,②殺人や火付けは絞首刑,③付和雷同者については咎めなし,という内容であったが,1872年に付加された布告では付和雷同者の処罰も定められた。さらに「新律綱領」を改訂した「改定律例」の「凶徒聚衆条例」は,151条から154条までの4条に区分され,罪の軽重は「付和雷同」「脅誘」「ただ助勢したもの」などに参加者の意志によって区分された。首謀者もそれが騒擾に実現しない場合の罪科も定められた。また,騒擾の鎮圧に失敗した「地方官」の処罰も定められた。

…断罪の手続きにあたって,取り調べは罪責追及者(検察・警察)と被罪責追及者(被告人)とが向かいあうだけの糾問主義を取る。そこでは,自白獲得のために拷問を行使することが,取調の真摯さの証明とされる。(筆保卯太郎が「拷問五度」とされていたのは,厳罰さを示すのではなく,こうした手続きにもとづいている。)

…「新律綱領」「改定律例」は,はるかに細分化されている。殺人罪ひとつをとっても「謀殺・故殺・誤殺a・闘殺・誤殺b・戯殺・過失殺」の七類型からなる。こうして分類される心的状態は,「故(意)」と「過(失)」,あるいは「故」と「誤」の対応関係によって規定されている。刑法の対象となる行為の状態ではなく,行為者の主観的な状態が問題となるのである。

彼は,この論文で明治初頭に制定された刑法との関連に着目し,新しい刑法に規定された責任追及(「行為者の主観的な状態」「動機」)の重要な観点により「筆保首謀者説」が捏造されたと考察している。

…美作血税一揆の場合は,「新律綱領」「改定律例」に対応した取り調べをすることで,「故意と過失」の区別にもとづく動機の設定がおこなわれた痕跡が示されているのである。

…噂の審級にあったものを,筆保卯太郎の作為と演出によるものへと実体化させたのである。いいかえれば,「新律綱領」「改定律例」にもとづいて処罰するためには,動機を創出しなければならなかったのである。

…重要な点は,筆保卯太郎自身が,そうした取り調べ側の筋道に従って,一揆過程を一人の視点から整理したということであり,この供述は筆保と取り調べ側との共同作業の産物にほかならないということである。

…私は従って,筆保卯太郎供述は,その話の要素においては時間的に先行する<出来事>の経過を含んでいるとしても,構成からいって,取り調べ官との共同作業のもとでの作為的をもって,先行する<出来事>を再構成してできあがったもうひとつの<事件=出来事>であると想定する。

このことから確実にいえることの一つは,筆保卯太郎はこの一揆の首謀者としては考えられないということである。つまり,取調官によって恣意的に「明六一揆」が再構成され,その経緯を実証するために,筆保卯太郎の自供が捏造されたのである。

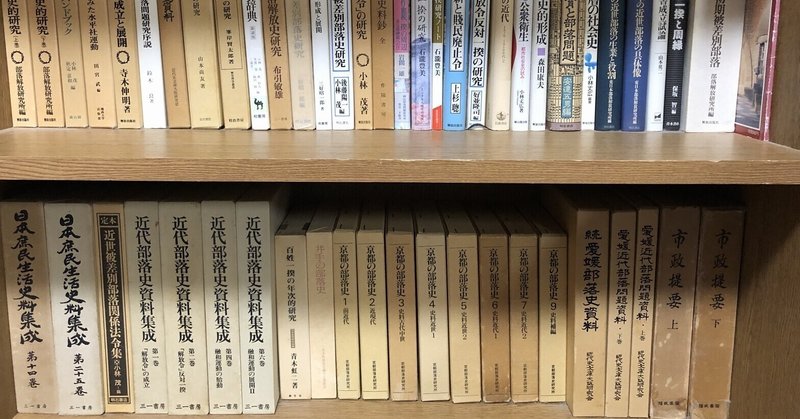

部落史・ハンセン病問題・人権問題は終生のライフワークと思っています。埋没させてはいけない貴重な史資料を残すことは責務と思っています。そのために善意を活用させてもらい、公開していきたいと考えています。