一粒で何度もおいしい♪

訪問をありがとうございます。

私は高齢者介護という専門分野で仕事をしていますが、相談支援を行う中でつくづく実感するのは、『課題って複雑に混じりあっているよなぁ』ということ。

ここを理解せず、縦割り思考で1つひとつの課題に対して対策を講じていると、とても大きなコストと負担と時間がかかる場合が多々あります。

これ、非常にもったいないです。

限られた税収の中で効果を最大限発揮するパフォーマンスをするには、様々な課題を一つひとつ丁寧に対応していくことも重要ですが、課題を整理し相乗効果を狙いながら全体をデザインし、仕組みをつくっていくことが、とてもとても大切だと思うんですよね。

そんなわけで、今日は『課題はまとめて書き出して、相乗効果を狙いながらデザインする』について書いてみたいと思います。

1.課題を書き出す

この時のポイントは事象ではなく課題を書き出すこと。

例えば、『少子高齢化が問題』というのではなく、『少子高齢化により社会保険料の財源が足りなくて問題』という感じです。

ちなみに当区の課題をこんな感じで書き出してみました。

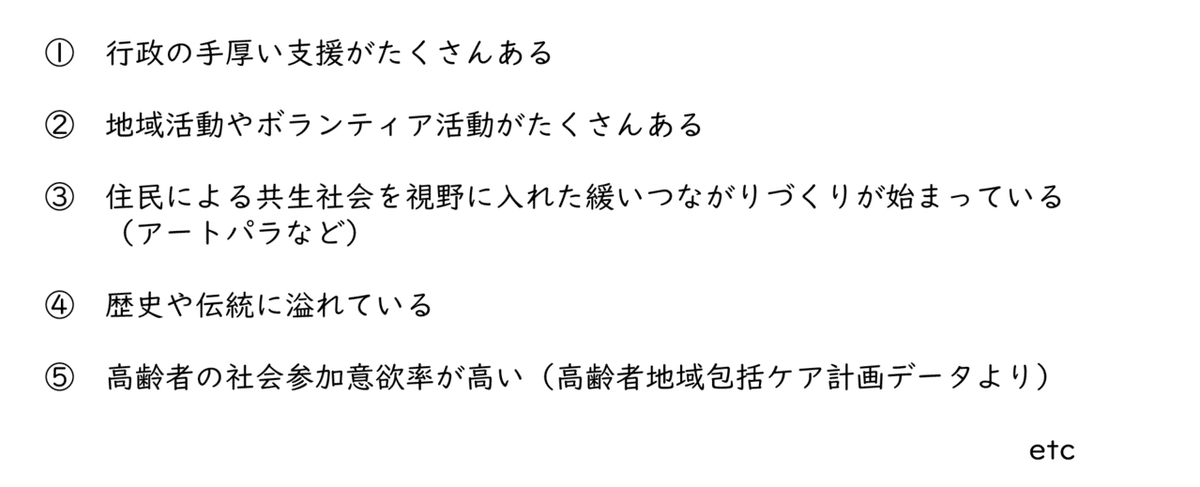

2.強みを書き出す

課題を書き出した後は、地域が持っている強みを書き出します。

当区だとこんな感じでしょうか。

3.課題を集約しながら強みと照らし合わせる

当区の場合、5つの課題を書きましたが、これ、抽象化しながら集約すると2つの課題に集約できます。

一方で、強みの部分には、行政の手厚い施策に溢れていることや、地域活動がたくさんあったり、元気高齢者の社会参加意欲の高さがあります。

つまり、課題として挙がっていることに対して現状の支援体制は豊富にあるということです。すでに解決策は地域にあったというわけです。

4.相乗効果を考える

最後に、課題と強みの掛け合わせをしながら、相乗効果を考えます。

今回は、『課題:PTA活動の負担』と『強み:元気高齢者の社会参加意欲の高さ』をかけ合わせてみます。

こんな感じで、PTA活動の負担を地域の強みで解決すれば、地域内で緩いつながりをつくりつつ、さまざまな効果を狙うことができます。

つまり、相乗効果を意識すれば、一つの施策で複数の課題を解決(緩和)することができるということです。

一粒(PTA活動の外部委託)で何度もおいしい(緩いつながりによる防犯防災など治安維持・子どもの人間関係資本充実・現役世代の負担緩和・高齢者の健康寿命延伸・多世代交流により互いの課題を把握・住民が行動することにより地域課題を自分事化できる、etc)なのです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?