音楽に関するテキストを書きます。最低週1本で更新していけたらと思っています。インタビューを沢山公開した月はレビューやコラムの更新少ないかもなので、多めに見てもらえるとうれしいです…

¥300 / 月

初月無料

- 運営しているクリエイター

2023年4月の記事一覧

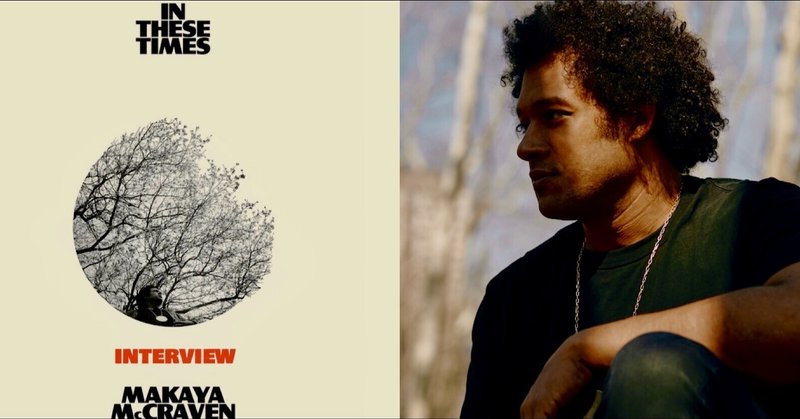

interview Makaya McCraven:時を経て形を何度も変えた楽曲の断片を繋ぎ合わせて作る”時間を超えた”作曲法

マカヤ・マクレイヴンの『In These Time』は新たな金字塔だ。 これまで「生演奏」と「ポストプロダクション」を巧みに共存させてきたマカヤが、そこに更に「作曲」「編曲」を加え、その四つのプロセスの境界がわからなくなるほどに溶かしてしまった『In These Time』には誰もが驚いた。どこからどこまでが作編曲された楽曲を生演奏したものなのか、どこからどこまでが解体再構築されたものなのか、ちょっと聴き込んでもさっぱりわからない。すべては滑らかに混ざり合っているが、ところ

¥250

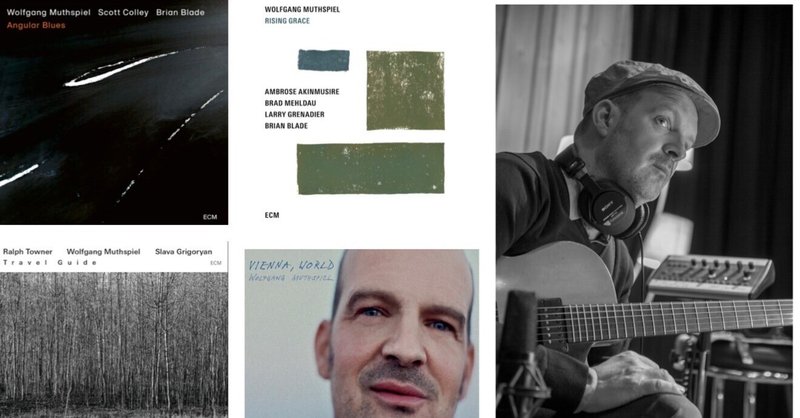

interview Wolfgang Muthspiel:私の気持ちは縦に連なるコードではなく、ヴォイスの並び、つまりラインにある

90年代以降のジャズ・ギターが好きだったリスナーにとってウォルフガング・ムースピールは特別な存在だろう。パット・メセニーやジョン・スコフィールド、ビル・フリゼールらの時代とカート・ローゼンウィンケル以降の時代を繋ぐような存在だからだ。 ヴィブラフォン奏者ゲイリー・バートンのグループにパット・メセニーの後釜として加入しているが、ムースピールの後には2000年以降はジュリアン・ラージがその席に座った。 またドラム奏者ポール・モチアンのエレクトリック・ビバップ・バンドにも加入し

¥250