ディエゴ・ベラスケスの《ラス・メニーナス》はどのようにして制作されたのか

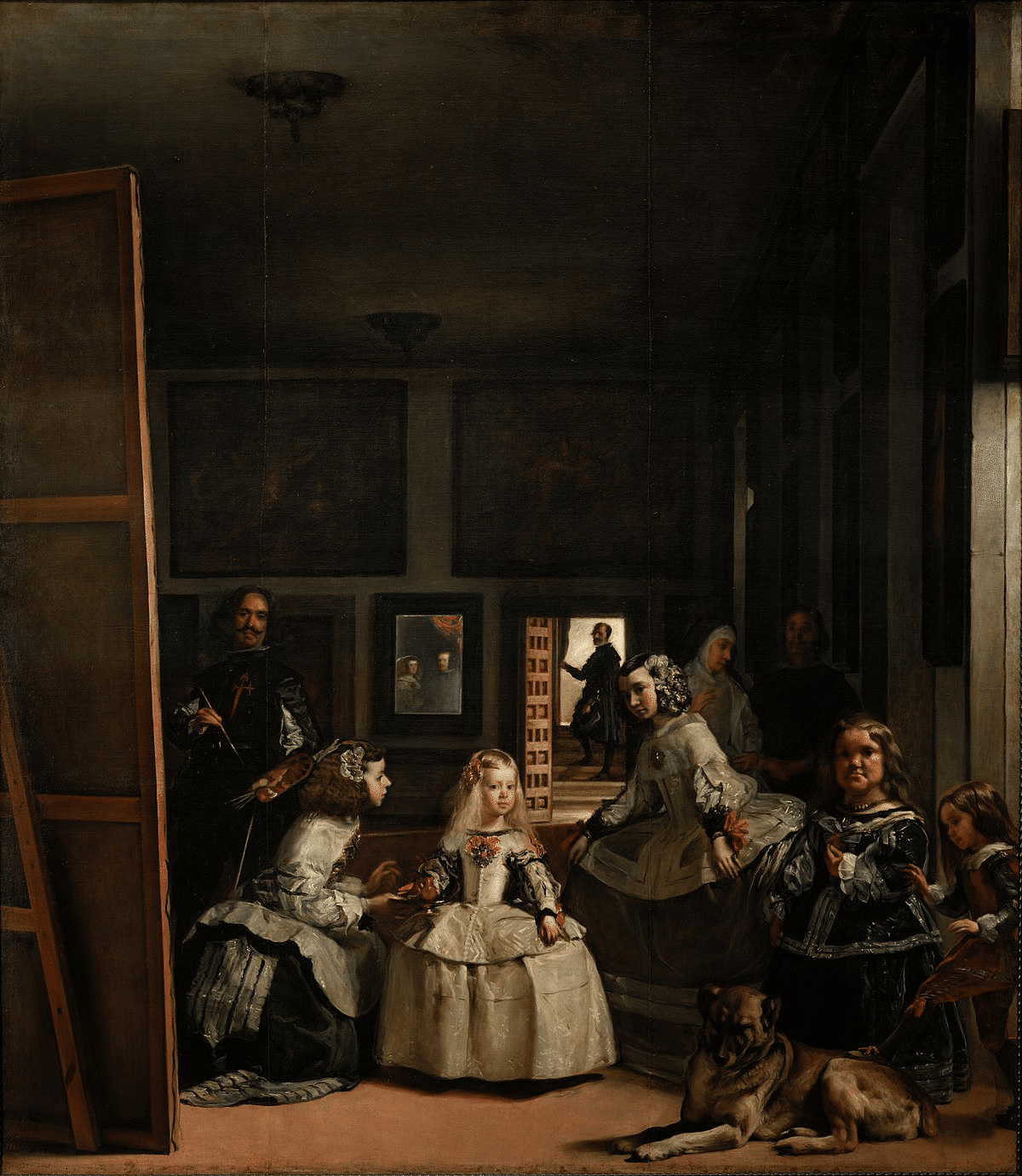

《ラス・メニーナス》は1656年にスペインでディエゴ・ベラスケスによって描かれた油彩画である。現在はスペインのプラド美術館に所蔵されている。絵の大きさは318 cm × 276 cmで、登場人物らがほぼ等身大で描かれていることが分かる。場所はマドリード宮殿の一室で、皇族とその付き人らの様子を瞬間的に切り取り、1枚の写真のように描いていることが特徴だ。

私は、この絵に作者であるディエゴ・ベラスケス本人が描かれていること、そして人物たちの視線の先がベラスケスではないなら何があるのか疑問に思った。ラス・メニーナスはどのようにして描かれたのだろうか?文献をもとに記述する。

l ≪ラス・メニーナス≫はどのようにして制作されたのか

ラス・メニーナスは、昔からその構図について様々な説が挙げられてきた。画家の身分を典型的に示すポーズで描かれたベラスケスは、彼の描く肖像が王女に似ているかどうか確認するため、カンヴァスから引いた位置でモデルを観察しているように見える。王女は女官たちを身辺に従え、明らかにポーズをとっている様子だ。しかしベラスケスの立つ位置からは、女官たちの背中が見えるだけで、顔を描くことはできないだろう。それに、裏側しか見えないカンヴァスに実際何が描かれているのかはわからない。

ここで、鑑賞者の位置に、自画像を描く際に不可欠な道具である大きな鏡があると仮定する。そうすれば、眼前にあると仮定した鏡に映る全体像を構図にしながら、カンヴァスの横にモデルを配しつつ、画家は自分自身や王女や側近たちの姿を描く事ができたはずである。画家がカンヴァスに描いているものは、いま絵に視線を向ける私たちが見ているものと同じ、正確にはその鏡像であろう。もし半身像で描かれた後景の国王フェリペ4世と王妃マリアナが、鏡に映った姿ではなく、2人の肖像画だというならこの仮説も成り立つだろう。

しかし、後景に描かれている国王夫妻が鏡像だった場合、国王夫妻こそがベラスケスが制作中の絵画における描写対象なのではないだろうか。ベラスケスはアルカーサルにあったアトリエで、両親を退屈させないために同席を許された王女と女官を前に、国王夫妻の肖像を制作する画家自身を描いたということになるだろう。なぜ国王夫妻が鏡像と言えるかというと、貴族の肖像画を描くとき、通常は男性が左、女性が右という決まりがあるのに、ラス・メニーナスでは逆に描かれているからである。この説では、鏡像と引用という知的な技法を通して、実際には姿が見えない君主の存在を示すという、ひとりの廷臣の手の込んだ敬意の表し方を見ることができる。国王夫妻はこの絵の主人公として単に鏡像で存在するだけでなく、画面の手前側の現実に存在するのである。

一方で、絵の中の鏡に映っているのは実際の国王夫妻ではないという意見もある。なぜなら、鏡にマルガリータ王女の後頭部や女官たちの横顔が映っていないのは不自然だからである。正確な幾何学的分析をおこなえば、ラス・メニーナスにおいて遠近法の原則が用いられていることは明らかだ。すべての線が収斂する消失点は、ホセ・ニエト・ベラスケスの頭部にほぼ重なっている。また、画面全体を幾何学的に正確にとらえようとすれば、画面の左側が広くなっているものと想像される。消失点に向かって収斂する線を観察すると、以下のことがわかる。幾何学の法則に従えば、背景の鏡に絵画空間の外にあるものが映り込むことはありえず、映っているのは、当然ベラスケスの眼前にある、裏側しか見えないカンヴァスに描かれているものである。このことは、国王夫妻が画面の手前側にはいないことを意味する。他にも、辻褄の合わないことは沢山ある。ベラスケスの前のカンヴァスは巨大であり、ラス・メニーナスの実際の大きさとほぼ同じである。しかし、フェリペ4世と王妃マリアナの二重肖像画をベラスケスが実際に制作したという記録はないのである。さらに重要なのは、これだけの巨大な肖像画は、単身像であれ二重肖像であれ、当時の絵画のなかに存在を確認できないということである。この事実は看過できない。なぜなら、画中のカンヴァスに描かれているのは、おそらくスペイン王族の二重肖像などではなく、ラス・メニーナスそのものになるからである。

l まとめ

私が参照した文献では、この不思議な構図について、どのように制作されたのか断定しているものは見つからなかった。確かなのは、フェリペ4世がベラスケスに絵を注文したこと、そしてマルガリータ王女を中心とした家族の絵を描くように命じたということだ。何故、「家族絵」なのに姉のマリア・テレサ王女を中心とする絵ではなかったのだろうか。それは、姉のマリア・テレサ王女には既にフランス王ルイ一四世との結婚の話が出ていて、スペイン王位を放棄してフランスに嫁ぐということで話が進んでいたからだ。

この時点では、マルガリータ女がスペイン王位を継承できる唯一の人物であった。ベラスケスは王の意図を汲み取り、「マルガリータ王女と王と王妃を描くこと」、「マリア・テレサ王女は描かないこと」「王位継承を表す絵と瞬時にはわからない、普通の日常の絵であること」を踏まえ、ラス・メニーナスの制作に踏み切った。ベラスケスは王宮配室長となったことで多忙を極めており、特に王族を呼びつけてモデルになってもらい、スケッチして下絵を仕上げるというまとまった時間取ることが難しかった。加えて、ベラスケスはどんなジャンルの絵でも普通の人々の日常の一コマ、とくにある瞬間を切り取った一コマを描くことが増えていった。ベラスケスはすぐにスケッチできる自分のアトリエを絵の舞台に選び、以前に描いた王女の絵を使い、王夫妻はぼんやり描くために鏡の中に入れ、このアトリエの主である彼自身を画家の姿で描き、そのために大きな画布も描き入れ、あとは、短時間でモデルになってくれる人物や描きためてあった人物を、光の加減や物の配置を熟知している自分のアトリエに配置したのだ。私はこの考察はとても自然で、本論で上げたこの絵の不自然な箇所の説明もつくと考える。

・マルコ・カルミナーティ『ベラスケス ラス・メニーナス(女官たち)』佐藤幸宏訳、西村書店、2016年

・西川和子『宮廷人ベラスケス物語』彩流社、2015年