Fourth Turning冬の時代と相場

クリモネは専業トレーダーなのですが、儲かるようになったのは「時間」を気にするようになってからです。

いまのトレードスタイルは、相場のサイクルと節目を追跡してエントリポイントを見つける、というものです。相場は一見ランダムに上下を繰り返してるように見えて、実はある種の周期で動いてるんですね。

相場をやっていると世界情勢に敏感になります。過去の歴史を検証すると「世界」にも相場と同じようにサイクルがあるようなんです。この記事では、その辺のところについて考えてみたいと思います。

トレードのヒント

トレーダーは「価格」に関心が奪われ、相場の「時間」面を無視(軽視)しがちです。相場を視覚的に、時間をX軸、価格をY軸とする二次元グラフとして捉えると、価格的にも時間的にも的確なエントリポイントを見つけやすくなります。

相場も歴史もサイクルで動く

タイトルにしたFourth Turningはそれなりに有名な歴史サイクル理論です。相場に直接関係しませんが、相場は経済の一部で、経済は歴史を構成する重要な要素です。

相場と歴史はバラバラに動いていない感じがあります。未来の相場を占う上で、歴史サイクルの視点はけっこう重要な手がかりになるかもしれません。

冬の時代

Fourth Turning論は「歴史は80年周期で変転する」というのが骨子です。よそさまの解説をお借りすると、おおよそ次のような感じ。

歴史はある一定のリズムを持って繰り返される。人生の節目と同様、80年を一つのサイクルとする。20年ごとの春夏秋冬、四つの節目がある。そして、時代を四つの節目にたとえると、「発展 → 成熟 → 混乱→ 破壊」というリズムを構成する。

春 第1の節目 【高揚】新しい秩序が浸透して行く上昇的な時代。

夏 第2の節目 【覚醒】精神面の激変、既存の秩序が新しい価値観に覚醒。

秋 第3の節目 【分解】古い秩序が衰退して行く下降的な時代。

冬 第4の節目 【危機】社会の激動、古い価値観が新しいものと代わる。

日本の戦後の歴史と重ねると、「春」は焼け野原からの復興/高度成長期、「夏」には団塊の世代が全共闘運動など反体制活動を起こし、「秋」には国際化、バブルの生成と破綻が起こり、そして、「冬」はリーマンショックを経て、まさに今この時である。

冬の時代は社会が生まれ変わるためにどうしても乗り越えなければならないきびしい時代です。近いところだけでも、リーマンショック(2008)、東北の大地震(2011)、コロナショック(2020)、金融危機(2023)・・・と、みなさんも、激動の時代を肌で感じられているのではないでしょうか?

変化を呼ぶもの、それはコンプラセンシー

では、激しい変化はなぜ起こるのでしょう?

クリモネの見るところ、コンプラセンシー(complacency)のせいではないかと思います。

コンプラセンシーは日本語になりにくいことばなのですが、基本的には「うれしい状態」、とくに「いまの生活や国情に満足している状態」を指します。多少不平は口にしても現状を肯定し、維持したいと思っている心情ですね。

容易に想像がつくように、コンプラセンシーは豊かな国々でないと生まれにくい情操です。

近い過去に繁栄を享受してきた、いわゆる先進諸国がコンプラセンシーに覆われ、内部の不満分子(無理にでも変化を起こしたい人々)の台頭を許します。

多少混乱が起きても現状維持派(自己満足派)には他人事、どこ吹く風。図に乗った不満分子は捨て置かれます。

後戻りのきかないところ(臨界点)で反動が起き、両者の対立はピークを迎えます。

激しいバトルの果てに折り合いの季節が訪れます。

相場のコンプラセンシー

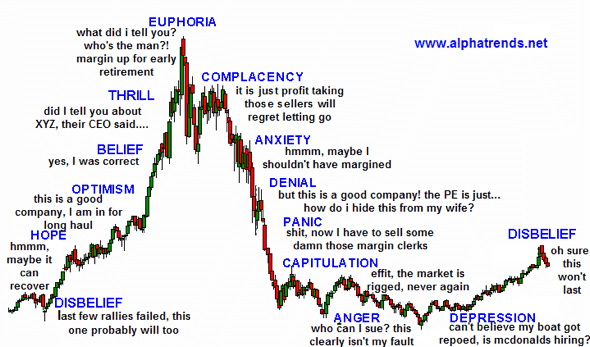

相場の場合、コンプラセンシーは上昇相場がピークアウトした後の戻りの段階(二番天井)を支配するセンチメントと見れます。ちょうどいまがその時期に当たる感じがします(これを書いている4/6の相場は一気に上げすぎた反動が出ていますが・・・)。

2022年のベアマーケットを体験した後も、市場参加者のマインドには「繁栄の至福」(euphoria、時期的には2020-21年)の余韻が残っています。相場が大きく戻し始めると、押し目を買えば報われた記憶が蘇ります。ファンダメンタルズに関係なく買いたくなってしまうのです。

とくにブルマーケットを引っ張ってきたGAFAMなどのテクジャイアントは買われやすくなります。テクジャイアントが上げていれば、脇で見ていた者も安心して追従買いを始めます。

これはかなり危険な現象です。

コンプラセンシーは「錯覚」を呼びがちだからです。ある種の惰性で買われている相場なので、実(ファンダメンタルズ)を伴っていないケースが多いのです。

相場では大勢につくな

相場の戒めのひとつに、マジョリティが同じ方向を向いたら降りろ、というのがあります。みなが「金融危機」を忘れ、「錯覚」に身を委ねだしたら要注意、むしろ逆を張ったほうが勝率は上がります。

今回はここでお仕舞いにしますが、コンプラセンシーは社会面や政治面でも、歴史の変化を読み解く重要な鍵概念なので次回の記事で改めて論じたいと思います。乞うご期待。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?