022 『琉球古典焼 太田保図案』の刊行について

京都市立芸術大学美術学部総合芸術学科畑中研究室の調査研究報告のシリーズ16として『新・琉球の富/壺屋のエジプト1 琉球古典焼 太田保図案』を刊行いたしました。本題のほかに長めの題がついているのには少し理由がありますのでご説明しておきたいと思います。

まずは、本書は京都市立芸術大学美術学部総合芸術学科畑中研究室の調査研究報告の16冊目であること。そのシリーズの中で、研究室の常連にして現在は金沢美術工芸大学准教授である金島隆弘さんと共編で沖縄の美術や工芸を掘り下げてアーティストと関わりながら研究・展示を実践的に研究する〈新・琉球の富〉シリーズを始めました。昨年度は石垣昭子さんを取り上げ(調査研究報告12 『しまをまとう 石垣昭子』)、今年度は金サジさんを取り上げる予定です。そういった流れの中で、大正から戦前にかけて沖縄で作られた焼物である琉球古典焼に興味を持ち、調べてみたり時には購入したりしてどんどんと深みに入っていきました。そもそもが、琉球土産として好評を博していたのですが、柳宗悦ら民藝運動同人によって伝統的ではないことや着彩を絵の具で行うことなどを批判され、その名は表舞台から消えてしまいます。ただ、幼い頃から琉球古典焼の製作に従事していた金城次郎や島袋常明らは戦後に入ると、琉球古典焼のモチーフや技法を使って作品を作り出します。民藝との関わりやオリエンタリズムともいうべき沖縄への眼差しを理解する上で非常に興味深いものがあると考えたのです。そこで、〈新・琉球の富〉シリーズそのものではないけれど、いわばスピンオフとして〈壺屋のエジプト〉として琉球古典焼を独立させることにしたのです。

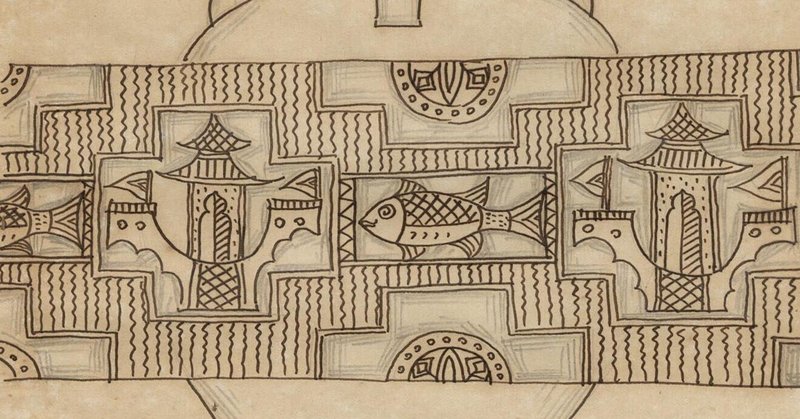

今回紹介する2冊の図案は、琉球古典焼の図案作成に大きく関わった太田保の手によるもので、おそらくは昭和7年前後に描かれたものであることがわかりました。製作年代が判明しないものが大半の中、これらの図案と照合させることによって推測が可能になります。基礎的で極めて地道な作業ではありますが、研究の礎になると思っています。

なお、この図案は太田保の御子息裕康さんから提供いただきました。非常に良好な状態で保管していただいていたことを合わせて心から感謝申し上げる次第です。

それはさておき、琉球古典焼の作品もとても可愛らしいものが多いのですが、図案になるとページを捲るたびに可愛らしさが溢れてきます。ある種の癒し効果があるのでしょう。ご興味ある方は、是非手に取っていただければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?