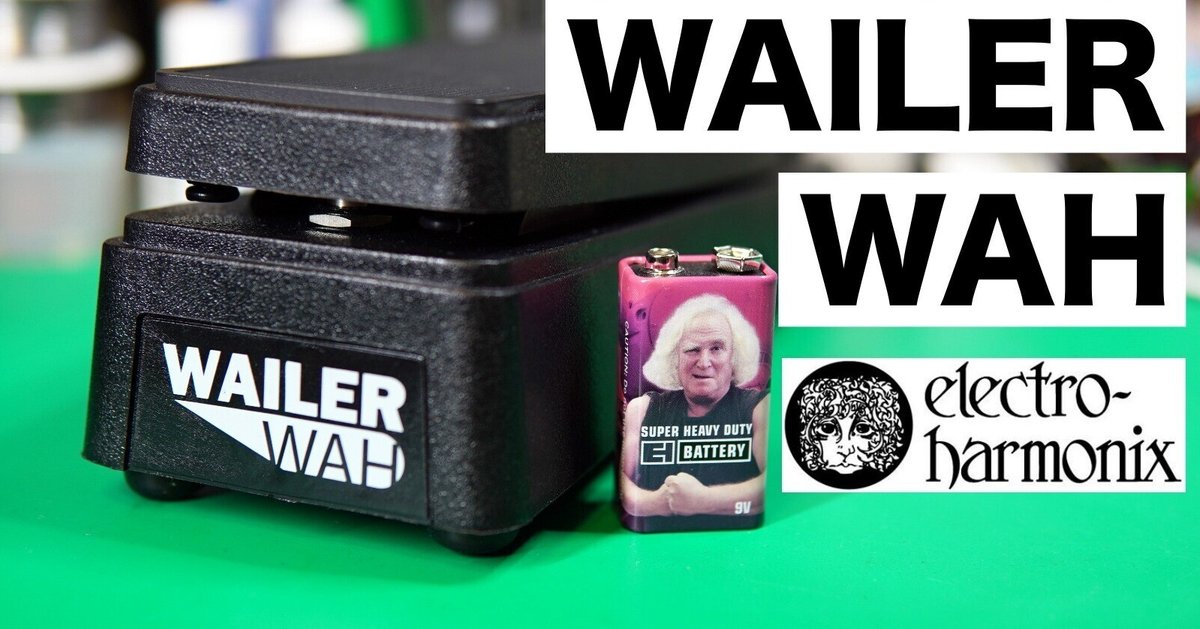

electro-harmonix WAILERWAHの修理

electro-harmonix WAILERWAHという事で、エレハモのワウペダルです。

2016年に発売され、筐体が樹脂製なので、ワウペダルにしては非常に軽いです。

外観からフットスイッチとギヤが見えるので、回路的にはオーソドックスなアナログのワウっぽいです。

症状を確認していきます。

エフェクトをONにすると音が全く出ません。

ドライ音も出ません。

分解して中身を見て見ます。

まず裏側の4個のゴム足を外します。

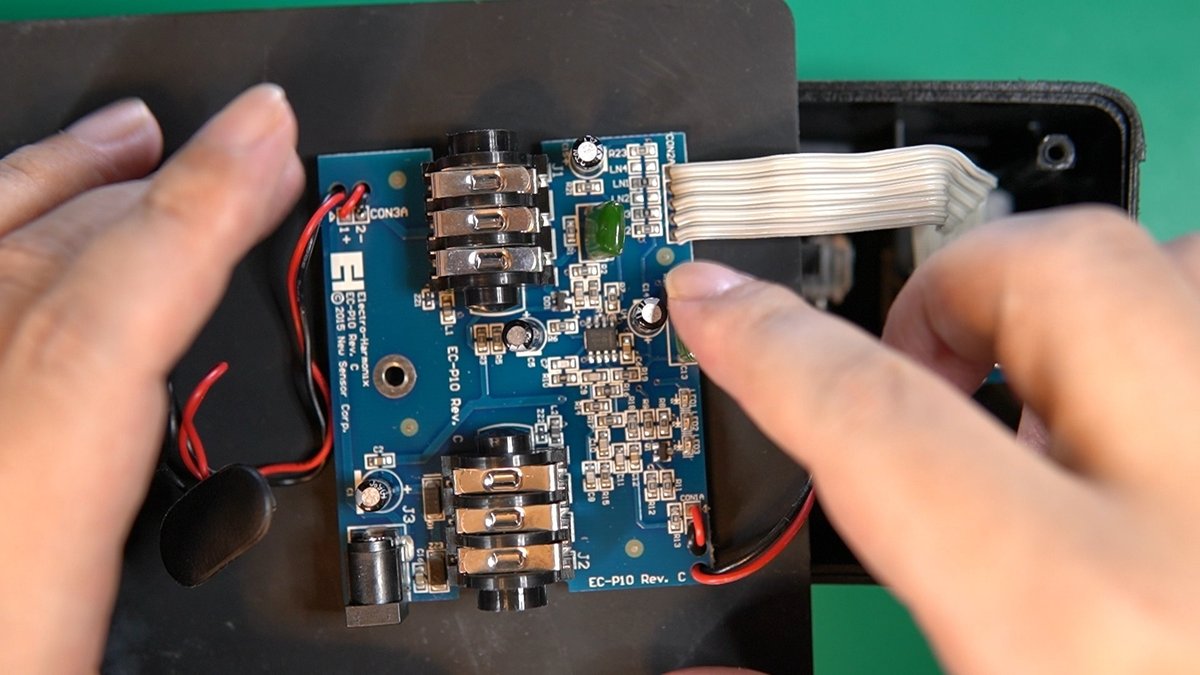

裏蓋が取れて中身が見えました。

パーツは表面実装で、ワウペダルにはよく付いているコイルが付いてないですね。

まず、エフェクト音が全く鳴らなかったので、フットスイッチをチェックしてみます。

テスターで確認しましたが、ここは壊れてなかった。

スイッチと基板を繋いでるフラットケーブルも問題無し。

ここで修理とは関係なしで気になった事。

フットスイッチから基板に繋がってるフラットケーブルが5本。

フットスイッチは3PDTで9端子付いてるのに、明らかにケーブルの数が足りない。

このペダルはエフェクトオンの時にLEDが光らないので、スイッチの3回路使って無いんですね。

なので、2回路のDPDTスイッチを使えばいいんですが、今は3PDTの方がコストが安いのかも。

効率が良いのか悪いのか、よく判らんところがエレハモっぽい。

次は電源周りをチェックしていきます。

まずダイオードが生きてるかチェック。

2個付いてるダイオードの内、1個が反応してない。

変な電源が繋がれてダイオードが切れたとすると、電源に直接繋がってるパーツが壊れてる確率が非常に高い。

電源のプラスとグランドが繋がってるパーツといってすぐに思いつくのがオペアンプ。

ここで、一応電源を繋いで電圧を測ろうと思い電源を繋いでみたら、基板のLEDが光出した。

これが壊れて光ってるのか、正常な作動なのか全く判らず。

ちなみに電源も異常無し。

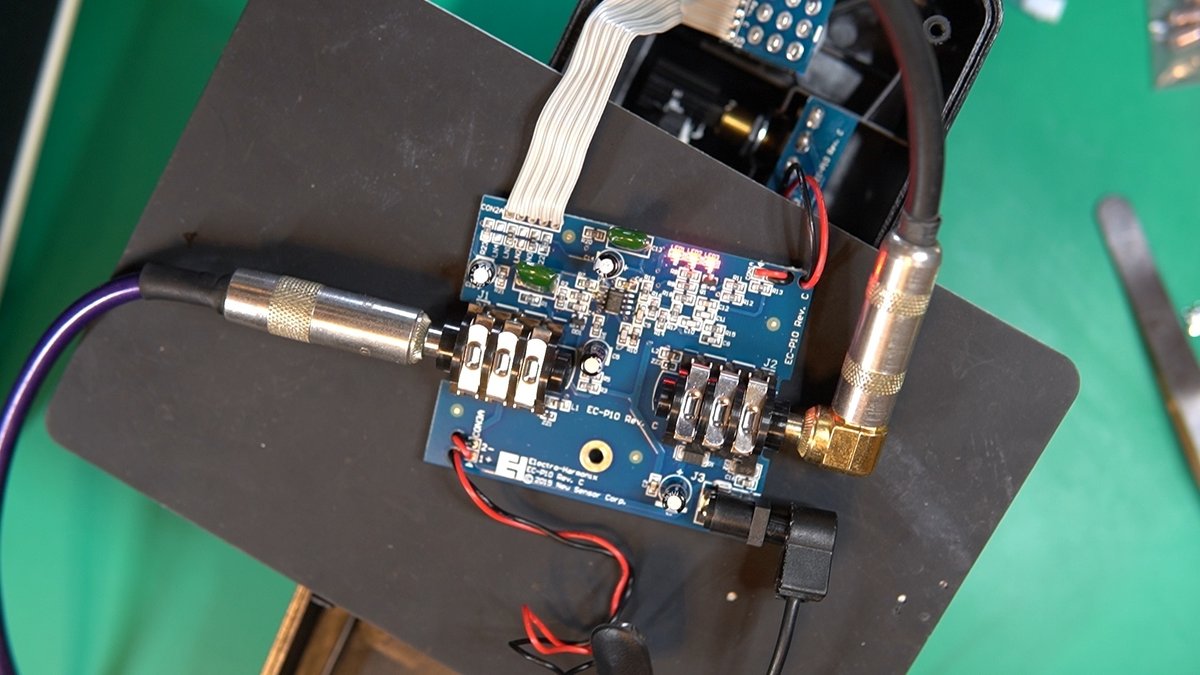

基板の裏側が見たいのと、作業をしやすい様に基板を外します。

ジャックのナットとネジを外して基板が取れました。

基板の裏側は何も付いてませんでした。

外れた基板をよく見てて、ある事に気がつきました。

壊れてたと思ってたパーツは、実はダイオードでは無かった。

基板の表記がダイオードならDってなってるはずが、ZZ3って書いてあるんです。

ZZっていう表記はバリスタらしい。

バリスタは電圧によって抵抗値が変化するパーツみたいで、たぶん想定外の電圧が掛かった時に抵抗値が大きくなって回路へのダメージを無くす役割なのでしょう。

ここで判った事は、ダイオードと思われてたバリスタは壊れてないって事で、修理作業はふりだしに戻りました。

仕方がないので、入力に信号を入れてどこまで来てるか地道に調査していきます。

インプットからフットスイッチ、コイル、コンデンサ、抵抗を経由してU4のオペアンプの3番まで信号は来てますが、1と2番から全く出力されてません。

えー、結局最初予想してた場所が壊れてました。

道間違えたのに合流地点は一緒だったみたいな、良い例えが出てこない。

オペアンプを交換していきます。

まず、オペアンプの交換するのに邪魔な電解コンデンサを外します。

使うのはいつものgoot TP-100です。

これでオペアンプが外し易くなったと思いきや、フィルムコンデンサも邪魔なので、こちらも外します。

フラットタイプのオペアンプはハンダを沢山流し込んで、全ての端子を温めながら取ります。

このやり方の難点は取る時にハンダが飛び散る事があります。

飛び散ったハンダはちゃんと除去しましょう。

余分なハンダを吸い取り線で取って、汚れたフラックスも掃除します。

新しいオペアンプを取り付けます。

TLC2272CDでCMOSタイプのオペアンプですが、以前も同じオペアンプが壊れてた様な。

このパーツが壊れやすいのか、CMOSタイプが壊れやすいのか、たまたまなのか、どれなんでしょうか?

位置を決めて1箇所をハンダ付けしたら、他の端子も全部ハンダ付けします。

取り出したコンデンサも元に戻して、動作チェックします。

無事にワウの音が鳴り、直りました。

そして基板のLEDも光っぱなしで、これは仕様みたいです。

組み立ていきます。

まずはハンダ付けした部分のフラックを掃除。

基板を元に戻して、裏蓋を付ける前に気になる箇所がありました。

ボリュームのギヤ部分ですが、スムーズに動く様にグリスが塗られてるんですが、ギヤの裏側が塗られてないんです。

触れてる部分なので、これは絶対に塗った方がいいので、元のグリスを綿棒で伸ばして付けました。

元の状態よりスムーズになった気がします。

裏蓋の電池ボックスに電池スナップを通して、ゴム足を付けたら修理完了です。

直ったので音をチェックしたいと思います。

割と癖のないワウの音で、イエローFACELの様な音です。

で、気になったのはペダルを開き切った状態から動かすと、すぐに音が変化してしまう。

これは好みだと思うんですが、自分は使いにくい。

稼働範囲が広いのかと思ったら、そうじゃなくて、遊び部分が全然無いからそう感じただけだった。

もしかしたら、ギヤの調整で直るのかもしれない。

気になる方は動画内で音を確認してください。

YOU TUBEでは他にも色々エフェクターを修理しています。

ぜひ、チャンネル登録宜しくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?