【パイオニア】ヤギ角5Cニヴ解説【プレミアム予選突破】

こんにちは、べーす(@Dull04)です。

先日、晴れる屋 名古屋店にてプレミアム予選を突破しました!

【イベント情報】『チャンピオンズカップシーズン3ラウンド1プレミアム予選』権利獲得者が決定しました!✨

— 晴れる屋 名古屋店@WPNプレミアムストア (@hareruya_nagoya) May 18, 2024

見事権利を獲得されたのは

白単人間を使用された「シモカワベ アキナリ」さんと

5Cニヴ=ミゼットを使用された「ホリ マサタカ」さんです!

おめでとうございます!㊗️#晴れ名大会成立情報 pic.twitter.com/z3kYE1S5xl

TC大阪でスイスバブル負け、三宮店で同じくスイスバブル負け。そこから3回目の挑戦で突破となりました。ここ最近は、自分で納得の行くリストが組みあがったときに勝てている感覚です。今回の5Cニヴ=ミゼット(以下5Cニヴ)も、不満の無いマナベースが組めたことが勝因の1つだと考えています。ある程度固まった環境から"半歩先"のリストを調整するのが得意です。

なお本デッキの紹介としては、Hareruya Prosの平山怜氏による解説が既に存在します。非常に良い記事ですので、まずはそちらをご覧ください。そのため被っている箇所については、一部を除き省略させて頂きます。代わりに、各種マッチアップの解説を厚めに取ります。

なお現在、《白日の下に》の英語エッチングfoilを2枚募集しております。提供頂ける方は是非XよりDMをお願い致します!!

(6.2 追記)

マナベース構成に追記。質問箱回答を末尾に追加しました。

質問回答を2件追加しました。

(6.11 追記)

質問回答を1件追加しました。

(7.3 追記)

質問回答を1件追加しました。

■はじめに

もはや説明するまでも無いとは思いますが、一応はデッキの紹介から。

デッキ名にもなっている2種のニヴ=ミゼット、《ニヴ=ミゼット再誕》と《至高の者、ニヴ=ミゼット》をはじめとした、各色の優良カードを《白日》でサーチする重ミッドレンジデッキです。

除去とドローに秀でていることから、ラクドス吸血鬼のような中量級のミッドレンジに強く、雑多なデッキにもカードパワーで押しつぶすことが可能です。そして多色ミッドレンジの御多分に漏れず、ロータスコンボのような《睡蓮の原野》が絡むデッキ、《告別》が複数入るような重コントロールデッキを苦手とします。

私が一般的なリストを見た時に感じた、大きな欠点は以下になります。

・色事故が頻発しそう

・フィニッシャーが少なく、対コントロールと同型に難がある

ということで、まずはこの2点を解消するリストを目指します。

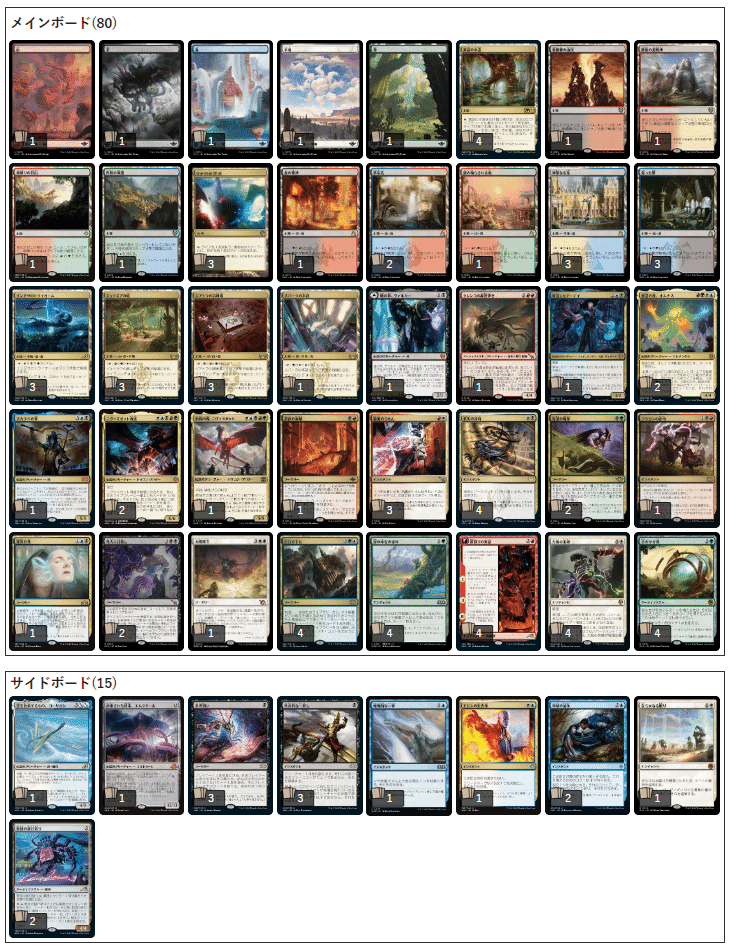

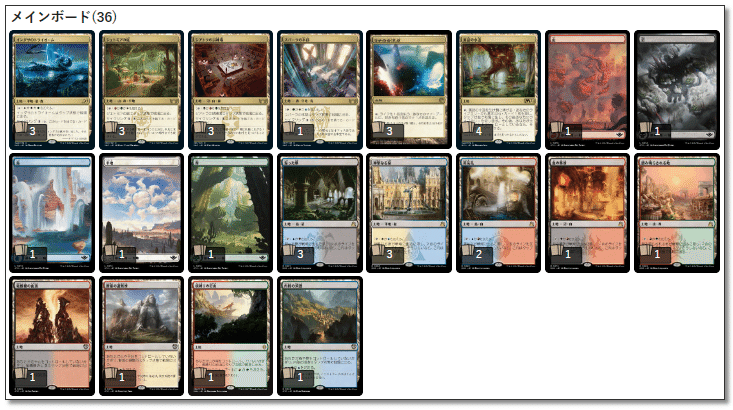

そうして組んだリストが以下になります。

■マナベース構成

本来であれば個別のカード紹介から入るところではありますが、多色デッキ、特に5Cニヴにとって最も重要な箇所から解説します。先の説明にも重なりますが、前評判として5Cニヴは「回れば最強、一番の敗因は色事故」と聞いておりました。デッキ名通りに5色を要求し、かつ最序盤にプレイしたいカードの色が散っているのでそれも当然です。ということで、事故を起こさないマナベースがここでのテーマになります。長丁場になりますので、カード解説の部分にしか興味が無い方はスルー推奨です。

●《森の女人像》or《古のヤギ角》

まずは土地以外の部分から触れていきましょう。

《女人像》の不満点は大きく2つ。まず昨今は《税血の収獲者》や《銅纏いの先兵》、優秀な"果敢"クリーチャーの存在から、タフネス3が壁として機能し辛い背景があります。これに伴い4t目に全体除去を要求されることが多く、《女人像》が一緒に流れてしまう場面が目立ちます。このとき《女人像》は2マナが必要な《水蓮の花びら》でしかありません。加えて2→4のマナジャンプはリターンに乏しく、除去2連打もしくは《創造の座、オムナス》のみ。更には2→4→5の動きをする場合アンタップインの条件が厳しく、ショックインが重なるリスクが増大します。また、中盤以降の役割が皆無な点も気にかかります。0/3の壁に価値はありません。

一方で《ヤギ角》は《鏡割りの寓話》と合わせて3→5の動きを目指すカードになります。2t目に除去を撃つなら2→4→5と同じ条件なものの、先手ならタップインの猶予が1t増える格好です。また即座にマナを出すことができるため、《力線の束縛》に繋がる場面があるのも好印象。2t目に除去、3t目に《ヤギ角》、4t目に《ニヴ》/《白日》という動きは、対アグロをして単純に《女人像》よりライフ損失が少なく、ここに自身のライフゲイン能力が加わります。ライフを高水準に保つことは対イゼットフェニックスの《時間への侵入》ケア、対ラクドス吸血鬼の《血管切り裂き魔》への耐性など、現環境において重要です。以上から、今回は《ヤギ角》の採用を決めました。

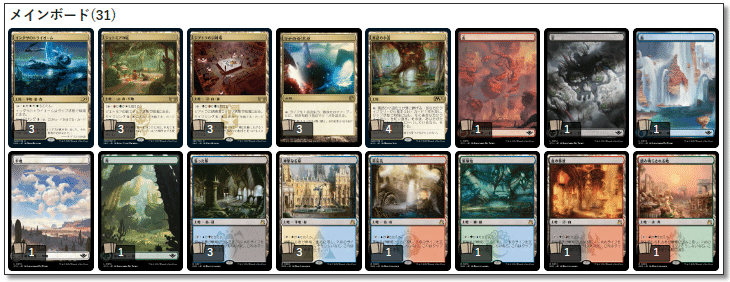

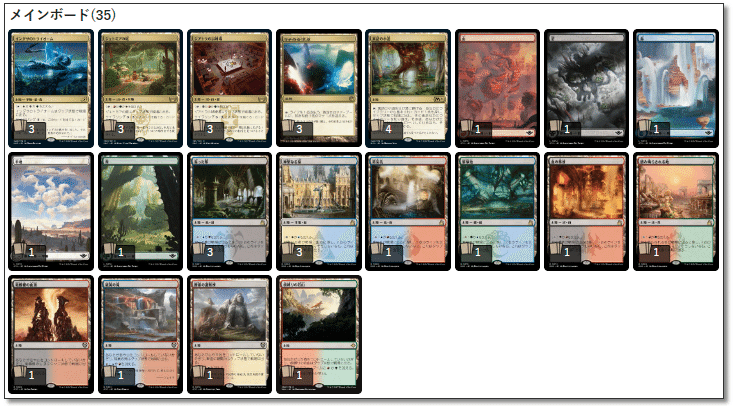

●《トライオーム》と《マナの合流点》

5Cニヴは2~3t目に特定2色を要求するアクションが多く、更に4-5t目に5色が必要など、色基盤が非常にタイトです。この点で3色を供給でき、"版図"も確保できる各種《トライオーム》は間違いなく必須です。一方で、先にも説明した通りこのデッキの理想マナムーブは2→3→5。つまりブン回りを目指すなら、タップインを許容できるのは1t目に限られます。《力線の束縛》があれば要求値が下がる場合もありますが、このとき一般的なリストのタップインが13/35というのは些か多すぎます。単純計算なら土地を4枚引いて、内1枚が《トライオーム》というのが理想。しかしショックランドを増やしていては当然のようにカラーカウントが足りません。

色がしっかり確保できて、なおかつアンタップインできる土地…ということで、今回のリストでは《マナの合流点》を3枚採用しています。ライフが痛いのは勿論ですが、中盤以降は《ヤギ角》のゲインが入るため全く気になりません。昨今のクリーチャーはクロックが早く、タップインで処理が遅れたときと、最序盤に置いた《合流点》から受ける総ダメージを比較しても大した差が無いというのが今回の考えです。"版図"カウントこそ稼げませんが、《力線の束縛》は1マナでのプレイに拘る必要はなく、2マナでも十分優秀なカードです。実戦でもラクドス吸血鬼を相手に、《合流点》《合流点》《根縛りの岩山》《豆の木をのぼれ》《ヤギ角》《消失の詩句》《白日》という手札をキープして勝利しています。毎ターン《合流点》で2点を支払ってもそれを上回るゲインがあり、概ねそれに除去が伴うため相手のクロックは徐々に減少していきます。流石に3枚重なるのは許容したくないので3枚としていますが、環境によっては4投も検討できるかもしれません。

なお、《寓話の小道》+各種《基本地形》5枚は必須です。アンタップインの条件が軽く、《トライオーム》の補完や《創造の座、オムナス》の起動に使用します。仮に置き換えるならば一番役割が近しいショックランドですが、色カウントが激減する上にライフが痛い、《廃墟の地》に弱いなど欠点が目立つ上にリターンがありません。メリットは《夢を引き裂く者、アショク》に引っかからなくなる程度です。

●《トライオーム》とショック/チェックランドの選択

まず、一般的なリストに採用されている《さまよう心》、《負け知らずの精鋭射手、リラー》を真っ先にカットしました。この2枚は序盤に青マナを要求する一方でリターンに乏しく、割に合いません。

これで最序盤に必要な色が4色に絞れました。その中でも特に重要度が高いのが、能動的なアクションである《豆の木をのぼれ》《泥沼の略奪》を擁する緑。そして除去として要求シンボルの多い白と黒。赤は《寓話》がある3t目には絶対に欲しいものの、白黒よりは一歩引く感覚です。

先述の通り、《トライオーム》を置くのはタップインを許容できる1t目。2t目のスペルを安定して撃つことを考えると、《トライオーム》には緑+白/黒の組み合わせが望ましく、4色目としては青より赤の優先度が高い。

以上の理由から《インダサのトライオーム》、《ジェトミアの庭》、《ジアトラの試練場》を3枚ずつピックしました。ある程度の再現性を担保したいものの、重ね引きも色事故の要因となるため4枚目の採用は避けています。

色カウントは《合流点》3枚、《寓話の小道》セットを含めると赤14、黒14、青8、白14、緑17です。

次にショックランドですが、"版図"の観点から青マナを供給できることが必須です。2t目の色要求を考えると必要なのは黒/白マナのため、《湿った墓》と《神聖なる泉》を3枚ずつ。補完として《蒸気孔》、《繁殖池》も1枚ずつ追加します。"版図"を考えたときに《山》カウントが少ないため、更に《血の墓所》と《踏み鳴らされる地》を追加。《平地》カウントが少なくなりますが、赤白という色が《稲妻のらせん》の要求色で被るため避けています。この時点で色カウントは赤17、黒18、青16、白17、緑19です。

主要な3枚+3枚の組み合わせで唱えられる2マナスペルは以下になります。

最後にチェックランドです。まずは現リストにおける、スペルの総シンボル数を確認してみましょう。赤20、黒23(+サイド6)、青14(+4)、白24(+2)、緑19です。この内、赤のみ《クレンコの轟音砕き》で4t目に赤赤を要求します。《口無し》の黒黒、《太陽降下》の白白は《白日》から唱える場面も多く、ダブルシンボルとしての優先度は少しだけ下がります。そこでチェックランドは赤絡みの4種を採用しました。赤マナの要求が3t目であり、これは他の色の供給後のため縦置きの信頼度も上がっているタイミングです。これで色カウントは赤21、黒19、青17、白18、緑20です。

ここからは微調整です。この中で《硫黄の滝》が《インダサ》と相性が悪いため、《蒸気孔》、《繁殖池》、《内陸の湾口》と入れ替えます。次に36枚目の土地が欲しいと感じたため、《スパーラの本部》を追加しました。追加枠ということで、フラッドが受かるよう《トライオーム》からの選択としています。その中でも最序盤の色要求に対して白と緑がやや薄いこと、サイドボード後は青マナの要求が増えることを加味しての選択となります。但し《竜髑髏の山頂》と相性が悪く、ここを《血の墓所》の2枚目とする選択もあります。今回は1+1の組み合わせであること、そもそもが追加の土地ということから、そのままとしました。

最終的な色カウントは赤21、黒19、青18、白19、緑21です。

以上でマナベースは完成です。纏めたものが次の表になります。

赤マナを削って黒マナの供給をもう少し増やすことも検討しましたが、どうしても白黒、緑黒という組み合わせが重なってしまうこと、《湿った墓》を4枚まで増やしたくなかったことから現在のバランスとしています。3マナ目時点で赤マナか緑マナがあれば《寓話》と《ヤギ角》で他色にもアクセスできることもあり、トータルで色事故に遭うことは殆どありません。トータルで30マッチ程こなした中で、色マナ起因で2マリガン以上となったのは3ゲーム程度と記憶しています。

(6.2 追記)

《竜髑髏の山頂》→《ヨーグモスの墳墓、アーボーグ》

黒黒の確保、《合流点》の被ダメ低減、確定アンタップイン。お勧めです。

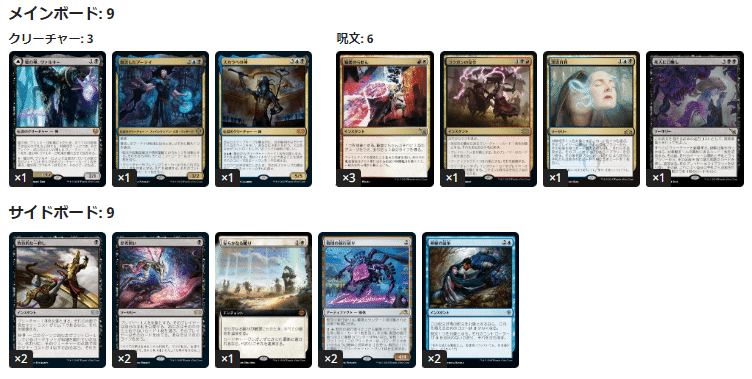

■採用カード紹介

《睡蓮の原野》デッキは勿論、イゼフェニの《ストームジャイアントの聖堂》、無駄省きの《ガイアー岬の療養所》。土地を触りたいマッチがそれなりにある中で、このデッキが採れる貴重なカードです。メインかサイドのどちらかには1枚欲しいですね。自分の土地も割れるため、土地が偏って"版図"が足りない場合にも重宝します。4/4というサイズも悪くなく、壁としての運用もままあります。

メインボードでも採用可能な、《再誕ニヴ》から拾える蓋として採用。同型や青白コントロールの《告別》など大振りなアクションに対して有用である他、ラクドス吸血鬼の《切り裂き魔》に対しても単体で対応可能です。全く採用されていないカードのため奇襲性の評価も込めていましたが、リストが出てしまったため威力は微減しています。調整枠筆頭です。

3枚のリストが一般的ですが、デッキとのシナジーが僅かで、フィニッシャーとして不足なため1枠を譲っています。対アグロのゲイン要素として《ヤギ角》が入ったという観点もあります。一方で《ヤギ角》自身との相性は非常に良く、4t目にプレイすると8点ゲインが入るため簡単にアグロデッキが爆発します。最序盤に《沼》を置くと4-5t目に出せないので注意です。

《再誕ニヴ》から拾える追加のフィニッシャーとして採用。他に検討したカードとして《新ファイレクシアへの侵攻》がありますが、全体除去への耐性に乏しく裏面のバリューも無いのが欠点です。一方で現環境においてこのカードの処理手段は実質的に《太陽降下》と各種カウンターに限られます。死亡耐性がある5コストのため、《豆の木》との相性も良好です。能力が活かせるのが中終盤に限られる調整枠です。

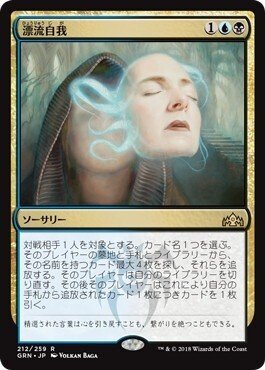

《睡蓮の原野》コンボ以上に、環境で増加している同型戦に対して必要なためメインボードに取っています。相手の《白日》を抜きましょう。《至高ニヴ》の"再活"と合わせて負け目を潰す使い方も多いです。最低でもサイドボードに1枚は取ることをお勧めします。

イゼフェニ、アマリアコンボ、そして同型に有用な1枚。特定のカードに依存したクリーチャーデッキが機能不全を起こし、同型では相手の勝ち手段を枯らします。1枚で十分なマッチが殆どですが、本リストでは同型に強く出るため2枚としています。基本的には《再誕ニヴ》を先に通した方が有利なマッチですが、そのカウンターとして最上級のカードとなります。詳しくはマッチアップの章で解説します。

貴重な追放除去でありながら、フィニッシャーも展開できる非常に優秀な1枚。《切り裂き魔》が誘発しない、《アーティファクトの魂込め》や《ゴバカーンへの侵攻》を貫通するなど有効な場面は数多く存在します。《口無し》だけだと対処できない盤面が数多く存在するため、絶対に1枚取りましょう(2敗)。

サンダージャンクションで現れた新星。伝説でないため複数枚展開でき、誘発が重複するためアグロ相手への耐性を手にしました。色基盤が大幅に楽になり、《合流点》の採用が肯定できるようになります。2枚程度の採用が一般的ですが、是非一度4枚でお試し下さい。

《魂探り》、《思考消去》は甘えです。ハンデスの枠は誰が何と言おうと絶対に《思考囲い》です。多色ハンデス2種は当然《再誕ニヴ》で拾うことを期待しての採用になりますが、そもそもハンデスは《再誕ニヴ》を通すことを目的としたカードであり、順序が逆転しています。通ったならそれはハンデスに関係なく優勢であり、2マナという重さが同一ターンのプレイを難しくしています。《ヤギ角》から即座に撃てるのも見逃せないメリットで、サイド後の上振れに貢献します。カウンターと役割が被る部分がありますが、能動的に仕掛けたいデッキなので多少の枚数を取ることを推奨します。

カウンター枠。《再誕ニヴ》から拾える《ドビンの拒否権》は蓋として有用なものの、序盤の青白要求が厳しすぎるため1枚のみとしています。《軽蔑的な一撃》は同型に、《神秘の論争》はイゼフェニに有効です。種類と枚数については好みが出るところではありますが、5Cニヴ自身が押し付ける側のデッキであり、そもそも重いカードが多いため私は《論争》を2枚としています。

対カウンターデッキに有用な1枚。じりじりとマナを伸ばしつつ隙を窺うことになりますが、その過程でリソースを稼ぐ手段が必要となります。《豆の木》だけでは心許ないため追加枠として2枚。単純にカードが強く、中速以下のデッキに広くサイドインします。

■不採用カード紹介

序盤の青マナ要求に対して、3/2/1飛行+カード1枚では割に合いません。中盤以降もスペルを拾えるのは決して悪い能力ではありませんが、如何せん本体が貧弱すぎます。本リストでは単純パワーカードの《寓話》と《ヤギ角》で3→5の動きを意識している観点からも不採用としています。

同じく序盤の青マナ要求を消すためにカット。能力を使えるなら宇宙ですが、リソース交換前の序盤は除去の的で、中盤は《ニヴ》や《白日》のプレイのためマナに余裕がありません。終盤は消耗戦となって多色スペルと合わせる余裕がないか、既に手札に余裕があるかのどちらかである場合が多く、能力を活かせる機会は意外と限られます。仕事量の振れ幅が非常に大きい印象です。

墓地対策ができる、同型では対処不能のためフィニッシャーにもなり得る、などと見た目以上には強力なカードです。赤緑というカラーリングが他のカードと競合しない点もポイント。一方で墓地がなければ何もせず、特にフェッチランドの無いパイオニアでは3→5の動きが困難で初動としては大きな不満が残ります。マナ供給の安定性、即時性、そして対アグロにマナ加速とゲインを両立できる《ヤギ角》の方が扱いやすい場面が目立つため、不採用としています。

対アグロ用兵器。《ヤギ角》がゲイン要素として強力であり、そもそも除去が濃いデッキのため役割がやや薄いカードです。盤面構築力が高く緑白カラーの枠も空いているので、赤単や白単が多い環境では候補に上がってくるでしょう。

2マナ域の除去として悪くないカードです。但し《切り裂き魔》や《力線の束縛》を処理できる《詩句》の優先度が高く、また《らせん》の3点ゲインも有用な場面が多いなど、除去としては9枚目の印象です。色基盤をより緑黒に寄せ、安定化させるなら《らせん》と交換してOKです。

対ボロスに有効な1枚。白単には《輝かしい聖戦士、エーデリン》が残ってしまうため、後手では間に合わない、あるいは単体除去のプレイが優先されることがあります。"絆魂”モードの価値が薄くなったことで今回は削りましたが、メタゲーム次第でメイン、サイドどちらにも候補となるカードです。

《切り裂き魔》の回答として《再誕ニヴ》でも拾える《アーテイ》を採用したこと、3枚追放のモードが使いづらいことからカット。墓地対策のモードが《口無し》2枚でカバーできている点でも優先度を下げます。現環境において、このデッキが墓地対策をしたい相手はイゼフェニ、ロータスコンボに限られます。前者はそのためだけにカードを消費したくなく、後者には3マナに対して効き目が薄すぎます。

同型、ロータスコンボに有効です。前者は《豆の木》の誘発が強制、かつ互いに除去を減らすため見た目以上に仕事をします。対イゼフェニは4マナという重さとタフネス1がネックとなり、まず盤面に残りません。この範囲の狭さから今回はカットしています。

■個別マッチアップガイド

いつも通り、環境上位のデッキへのゲームプランとサイドボードについて記載していきます。あくまで本リストでのinout、相性になるので参考程度にお願い致します。

●イゼットフェニックス

メイン:有利 サイド:五分

メインは積極的に仕掛けていきましょう、ケアすべきは2枚の《呪文貫き》のみです。特に2マナ余りの場面ではカウンターを撃たせるか、《錠前破りのいたずら屋》のプレイを遅らせるかの2択を迫ります。《再誕ニヴ》が6/6と触られ辛い、全体のものを含めて追放除去が多い、《宝船の巡航》に負けないだけのリソース源がある、などあらゆる面で有利です。

負け目は《ストームジャイアントの聖堂》に触れず殴り切られる、あるいは《感電の反復》→《時間への侵入》コンボのどちらかです。前者を対処できる除去は《詩句》のみなので、盤面によっては《フェニックス》へ撃たずに温存することがあります。リソースが不足していないなら、《白日》で《轟音砕き》をサーチすることも頭に入れておきましょう。また手札の《フェニックス》を墓地へ落とす手段は《帳簿裂き》に限られます。誘発はできる限り避け、2t目に出てきた場合は絶対に除去しましょう。このため先手の2t目は除去があるならショックインで構えます。《らせん》は当て先がここの一瞬のみに限られるためサイドアウトし、2/4以上のサイズになっても触れる《致命的な一押し》に変更します。

サイド後はカウンターが増え、ただ1:1交換を繰り返していると《巡航》と《錠前》の差で負けてしまいます。相手もフルタップにはできずクロックは遅いものの、時間が経つほど手札のカウンターが増えていきます。《豆の木》や《銀行破り》などのリソース札を1枚通し、その後は脅威を連打していきましょう。《再誕ニヴ》のヒット率がサイド後は更に下がるため、通る=優勢ということは全くありません。加えて《至高ニヴ》が《天上都市、大田原》以外に触られなかったのも過去の話です。現在はサイドの《標の稲妻》で、《再誕ニヴ》諸共処理されるので過信と油断は禁物です。

また最近は《プロフトの映像記憶》を取った形があり、これは《錠前》が《巡航》と合わせて5/7になるなど、継続的な脅威を生み出せるため対処は必須。特にサイド後はフェニックスを減らし、メインプランとされることがあります。このため《漂流自我》は刺さらない場面も多く、メインで《プロフト》を見た場合はサイドアウトします。

●ラクドス吸血鬼

メイン:有利 サイド:微有利

《思考囲い》から3t《傲慢な血王、ソリン》、そして《切り裂き魔》が決まると7割負け。それ以外は7割勝ちます。初手はどうせハンデスされるので、ふんわりキープから何かしらトップすることを期待するのが吉です。土地基盤が整っている手札が良いです。《ヤギ角》が非常に頼りになるマッチで、序盤に張れればそれだけで優勢です。《白日》からの《太陽降下》で盤面を流し、残った《変わり谷》などを除去で処理していきましょう。最近は《絶望招来》を採った形が散見されるため、《切り裂き魔》に対して《再誕ニヴ》のブロックで受けるのは危険です。また、《ソリン》は"-3"を使用した後は放置してOKです。除去能力が活きるマッチではないので、クリーチャーの処理を優先してライフを護りましょう。

サイド後はハンデスが増えるため、クロックか継戦能力のどちらかが若干落ち込みます。メインと変わらず土地がある手札をキープし、引いたカードで盤面を捌いていくことを目標とします。《銀行破り》は手札を回復しつつ、トークンは《切り裂き魔》の護法コストになる無駄のないカードです。

また、このデッキの《一押し》はラクドスで使ったときほどの強さはありません。"紛争"達成のタイミングと黒マナの供給を加味しつつ、撃てるときに撃ちましょう。一応《分派の説教者》に当たるため、《らせん》との枚数を調整してあります。

●5Cニヴ=ミゼット(ミラー)

メイン:微有利 サイド:五分

豊富なリソース、それに伴う大量の除去、そして細い勝ち手段。相性はさておき、対戦したくない相手筆頭になります。地獄です。キーとなる部分を増量してあるため、一般的なリストよりは僅かに有利に戦えます。

まず、このマッチは大きく以下のジャンルにカードが分類されます。

1. 勝ち手段

文字通り、相手のライフを削り勝ちへ向かうための手段です。《ヤギ角》のゲインや大量の除去により完走のハードルが高いため、クロックではなく勝ち手段という呼び方をします。このマッチ、時計の針が全く進みません。

この枠のカードを全て処理しきれば、負けは無くなります。本リストではここに《スカラベの神》が追加されています。

2. ロボトミー

相手の勝ち手段を削る手段です。《コラガンの命令》等での再利用を不可とできる、《太陽降下》も便宜上ここに含めます。本リストではここの《口無し》を2枚としてあります。

3. 《白日の下に》

1,2それぞれにアクセスできながら、《再誕ニヴ》で拾えて《至高ニヴ》で再利用が可能なスーパーカードです。まずは相手のデッキからこれをロボトミーするところからゲームが始まります。 本リストではこっそり5枚としたい気持ちをぐっと押さえて4枚で我慢してあります。

4. 序盤の要

リソースとマナをもたらすカード2種です。ゲームの勝敗に間接的に寄与します。特に前者は1,2のアクション全てに1ドローが付随するようになるため、ゲームプランの遂行に大きく貢献します。

5. その他有象無象

除去は全てこの枠です。1,4の処理手段として放り投げることになります。

それでは、ゲームの解説に移ります。決着のプロセスは大きく3つ。

1つ目が《白日》や《再誕ニヴ》を連打し、処理漏れあるいはリソース切れを起こすもの。《ニヴ》2種を処理できる手段が限られるため、先手が4t目からブン回ったときに起こりやすいです。体感2割くらいです。

2つ目は相手の勝ち手段を全て抜き切り、木っ端クリーチャーで完走という真の消耗戦です。互いに《再誕ニヴ》を出しあうなど、リソース合戦となった場合が此方。同じく体感2割です。

3つ目がこの中間です。《豆の木》や《再誕ニヴ》の捲れの差で、何だかんだ脅威のプレイ数の差がついて押し切るという展開。これが残る6割です。

…といったところで具体的な解説に入るところですが、ここからは有料とさせて頂きます。ミラーマッチ、及び残り8つの環境デッキとのマッチアップを解説していきますので、興味を持たれた方はご購入頂けると幸いです。

拡散割引を適用しておりますので、是非そちらも宜しくお願い致します!

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?