天彦先生X(Twitter) スペース配信参戦後のひとり感想戦(エッセイ)

プロローグ

天彦さんのX(Twitter)配信にゲストとしてお招きいただき、ご自宅へ伺ったのは2024年5月31日(金)のことだった。当日朝、台風が関東地方を直撃するという天気予報の通り、雨模様だった。

天彦さんといえば「貴族」の愛称の通り、ワインを嗜むはずで、赤、白、ロゼのいずれを好まれるのかわからなかったものの、オーストリアではよく知られるというワインを携えて家を出た。天彦さんが愛してやまないモーツァルトといえばオーストリアという手筋だった。そして、手土産のワインのみならず、ノートPCとiPadにくわえて、鞄に詰め込めるだけのいくつかの本も用意していた。

天彦さんの著作『理想を現実にする力』(朝日新書)や天彦さんと邂逅した折に持参していた『証言 羽生世代』(講談社新書、大川慎太郎著)のほか『暗い時代の人々』(ちくま学芸文庫、ハンナ・アレント著)、『ヴァルター・ベンヤミン―闇を歩く批評』(岩波新書、柿木伸之著)や『わたしは花火師です―フーコーは語る』(ちくま学芸文庫、ミシェル・フーコー著)のみならず『社会学の根本概念』(岩波文庫、マックス・ヴェーバー著)、『社会学の根本問題』(岩波文庫、ゲオルグ・ジンメル著)を持ち込んで、天彦さんとの「対局」に臨んだ。

連続性、一回性、化学反応

それまでの天彦さんとのやり取りを通じて、天彦さんが「天才」であることは私にとって自明なほど深く私のなかに刻まれていたと同時に、「なんとかして天彦さんにとって『刺激』となるようなことを伝えたい。その時に頼れるものは本しかない…」と私は思っていた。また、天才バッター相手に草野球のピッチャーが当然、おこなっておくべき準備、事前研究として、数枚のペーパーもしたためていた。

天彦さんによる「連続性」と「一回性」という視点から現代将棋を鑑賞(観照)する方法の提示、提案は、ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』に着想を得ている。私は哲学に通暁しているわけではないながら、いくつかの本を持参することで私自身を安心させ、スタビライズさせようとしていたのだろうし、これらの書籍の一節を天彦さんに伝えることで、なにか天彦さんの思索や思考に「化学反応」を起こすことができればとも考えていた。

天彦さんのご自宅にお邪魔する午後遅くになると雨もあがり、しかし蒸し暑く、湿度の高さから汗ばんできた。私が思いがけず気にしたのは、「この人、汗臭いな」と天彦さんに思われやしないだろうかといったようなことだった。天彦さんに失礼がないよう、コンビニエンスストアで制汗用のウェットティッシュを買うとともに、まず間違いなく私が呑むことになるであろう缶ビールや酎ハイやハイボールを用意した。

美しいシャンデリアと飾り気のない所作

天彦さんのご自宅に上がらせていただくと、まず目に入ったのは、シャンデリアだった。X(Twitter)のプロフィール画像からその片鱗がわかるとはいえ、「度肝を抜かれる」ことはなかったものの、「おおお…」となった。しかし、不思議なもので、シャンデリアや調度類から「過度な華美さ」のようなものはまるで感じなかった。それらは、あくまでも趣味よく設えられていた。

拙宅は、「狭小住宅」という言葉が人口に膾炙する前から「ちっちゃな家」に取り組んできた建築家に設計を依頼したこともあって、建築や住居、家具やインテリアにも興味があった。そうしたこともあって、35年も放送が続くという『渡辺篤史の建もの探訪』で渡辺さんが自宅へやってきて、などということがあったりして、建築雑誌の講読が趣味だった時期もある。天彦さんのご自宅は、華やかな雰囲気がありつつも、とても趣味よく落ち着いた佇まいだった。

とはいえ、シャンデリアのもとで、落ち着き払うわけにもいかず、それを察したか、天彦さんは初手に貴腐ワインを勧めてくれた。その甘く濃厚な味を堪能しながら、さながらまるで窪田義行七段による「巣ごもり」のように私は事前研究ならぬ「転ばぬ先の杖」として用意した本を机に置く許可を天彦さんにとりながら、並べていった(実際は見事に転んだにせよ)。すると天彦さんは、

「全部、机に乗らないかもしれないですね。このサイドテーブルに載せるといいかもしれませんよ」

と可動式の袖机をさっと用意してくれた。そうしたさりげなく、流麗な所作が天彦さんらしさを形づくっている要素の一つなのだと思う。

そして、天彦さんの将棋を語れるほどの棋力はないながら、棋理を知り尽くした筋肉質で、時に腰を落とした質実剛健な指し手とダイナミックでエレガントささえ感じさせる駒の脈動を携えた指し手の双方を対局で織り上げる天彦さんの将棋に魅力を感じないわけにはいかない。

「対局」〜高速CPUと脆弱CPU

何気ない「一手」に他者へのごく自然でさりげない気遣いがあることに感じ入りながら、制汗ティッシュを置くことも忘れ、「連続性」と「一回性」の話をし始めていた私は、「では、もう配信を始めましょうか!」という天彦さんの掛け声で貴腐ワインをごくりと呑むや、私にとっての「対局」の幕は切って落とされたのだった。

配信内容については、ご承知の通り、手元不如意から記憶の断片が微かに残るばかりである。途中、何度も「あっ、この天彦さんの話には、これをぶつけよう」と思ったが最後、それは何度も記憶の彼方へと消えていってしまった。確かにアルコールの作用、効能であったのだが、これはパーフェクトに「言い訳」となるものの、天彦さんの高速で回る脳のCPUによる演算やアウトプットに途中で自らの手筋をロストしてしまうのだった(笑)。

佐藤 天彦@AMAHIKOSATOh

雑談配信14

おそらく将棋のトッププロは、そのように頭の中で枝分かれする指し手の局面展開を常人には及びもつかないほど高速で読み、評価し、一手を選択しているのだろう。天彦さんのみならずトッププロの棋士がいわゆる「冷えピタ」を頭部に貼るのは、CPUの高速駆動による温度上昇を冷却させるために違いない。

天彦さんの高性能CPUは、展開されるトークの速度にも反映されていると思う。もちろん、配信のリスナーの人びとがいることを天彦さんが忘れたり、抜け落とすようなことはない一方で、私のような脆弱なCPUしかない者が、時折「え〜っと。なにを話そうとしていたんだっけかな・・・」となるのも、むべなるかなと寛容にご容赦をお願いする次第です。

配信後、小さな排気量しかない拙CPUは、昔ながらの空冷エンジンのように、熱くなりきっていた。冷却装置を持たずに50過ぎになるまで来てしまったことは、反省せざるを得ないものの、その後に天彦さんと二人でおこなった感想戦も再びことさら、とにかく楽しくて仕方がなかった。天彦さんという唯一無二の天才棋士の思考や発言は、いずれにしても示唆や刺激に富み、天彦さんに邂逅できたことは改めて私の人生にとって僥倖であるとも思った次第です。

私自身にとって唯一、果たせたような気がするのは、「天彦さん相手に、つまらない凡庸な手だけは指さないぞ」と雨の朝に固く誓ったことだけだったかもしれない。

エピローグ

配信後、天彦先生に御礼メールを送った際、私信メールなので、この一文だけ抜粋してご紹介させていただければと思う。

「クリティカルなところを突かれたと思えば、重要そうな雰囲気で予告された質問を忘れられたりと抜け感が心地よく笑、逆に安心感がありました」

どこまでも天彦さんは、他者へのごく自然でさりげない気遣いがあるなあと感嘆するとともに、「将棋棋士 佐藤天彦」の天才性やその底知れない魅力を私なりにアプローチしたり、つまびらかにできればと思っています。

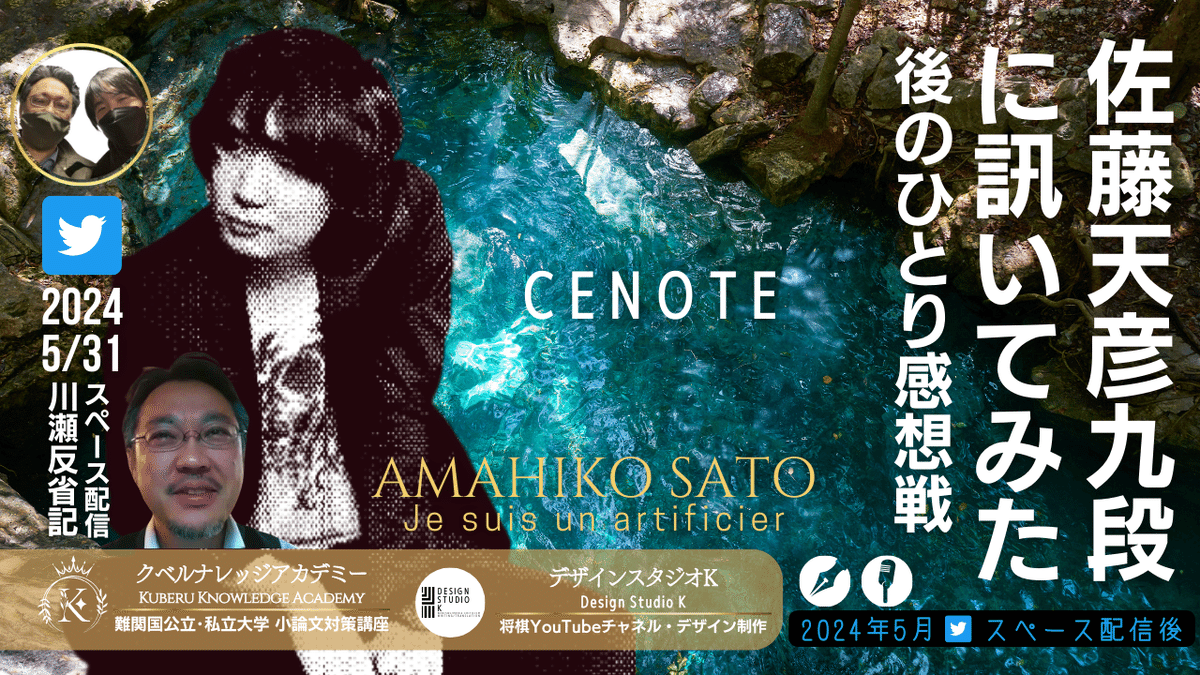

セノーテ

それは多面的な才能が迸る底なしの沼であるのかもしれないし、かつてマヤの人びとが聖なる場所として崇めた「セノーテ」のように現代社会というジャングルの中に一縷の望みを託すことのできる濁りがなく、透き通った湖沼なのかもしれない。

それぞれのセノーテは地下水脈でつながっているという。私が思うに、天彦さんの「セノーテ」は、(当然ながら)将棋という地下水脈で一本につながっている。それこそが天彦さんのいう《芸術家としての将棋棋士》という明確な根拠であるように私には感じられる。

「なぜ将棋を芸術としてみなし、捉えられるのか」という問いに対する答えは、天彦さんという将棋指しの存在や言動そのものが論拠になっているように思えるのだ。

私のようなオンボロCPUが、そのすべてを解き明かすことはもちろんできない。しかし、その底知れぬ美しき湖沼に老朽化した酸素ボンベを背負って深く潜行せざるを得ない存在が「棋士 佐藤天彦」なのである。

そして、飽き性の私が8時間経っても語り尽くしたと、あるいはそこに辿り着いたと自身で納得できないほど、その豊かに深く水を湛える湖沼の奥底の一端に何とかして触れたいと願わせるのが「棋士 佐藤天彦」なのでもある。

よろしければサポートお願いします!制作費として活用させていただきます!