三千世界のモニタ目線

にしのし

ごきげんいかが。私は胃癌学会の仕事で過大なストレスがかかって胃をこわしました。アブラものが食えません。牛肉はもうだめ。鶏しか食えない。鶏だけ。しんどいなあ。ああ、ハモなら食える気がする。トロはだめ。ハモならいけるだろうなあ。

ハモを食いたい。

かつて仕事で山口に行ったとき、現地のバリウム技師さんに連れていってもらった気さくな居酒屋、畳の小上がりが親戚んちの居間みたいな部屋の、座卓としか言いようがない団体用のテーブルで六、七人でつついたハモの鍋。あれが、これまで食ったものの中で一番うまかった。

技師さんの中で一番仲の良かった人は、数年前、冬の海に落ちてなくなってしまった。

最後に交わした会話は、たしか、ちょっとしたケンカ、というほどでもないが些細な諍いで、ぼくが彼のツイッターでの言動をとがめたのではなかったか。

そのことをずっと、うっすらと後悔している。そういえばハモ鍋をあれから食べていない。

胃が重い。

***

視野とか視座の話をしょっちゅうしている我々は、「ある」、「ない」の話にもときおりピンと来たりぐっと来たりしますね。

“でも,ほんとうに「ある」かどうかはわからないけど,なんだったら,「ある」か「ない」かは,どっちでもよかったりもするのだけど。”

これを読んでふっと思い付いたことがあります。突然だが、病理診断のことを書く。

ぼくは細胞を見る。そこになんらかの細胞がある。ぼくの視線は、顕微鏡のレンズや鏡筒を通過して、ステージに置かれた、下から透過光を当てられた薄切りの細胞にピントが合うようになっている。ぼくの視線が細胞を見ている。しかし、じつはそれだけではないように思う。

ぼくが見ている細胞は、それ自身がおそらく「視線」のようなものを持っている。視線を発するのはぼくだけではなく、細胞からも発せられるということだ。ぼくが細胞に「観察」のための意図を乗せる……意図を置く……意図をふりかける……だいたいそういう感覚のことをすると、細胞あるいは細胞が織りなす構造体は、ぼくの視線とは別に(あるいはぼくが視線を投げかけることで励起されるのかもしれないが)、周囲に視線のようなものを放つ。それがぼくから見える。ぼくは細胞を観察するとき、細胞の視線をも観察する。とある細胞が居る「視座」と周囲に放つ「視線」を外部から観察することこそが「細胞を見る」ことの本質に近い気がする。「細胞が周りを見ているのを、ぼくははたから見る」。それが病理診断、というか病理診断の手前にある幼弱な概念の正体ではないかと思うことがある。

ぼくは細胞のありようを見る。声をかけても手を伸ばしても細胞自体はもう動かない、ホルマリン固定されて薄く切られていて細胞の時間は止まっていて、介入はできない。もどかしさと共に細胞を見る。でも、その細胞は、「見渡している」。周囲との緊張関係がある。全方位に同じようにエネルギーを投入して外交しているわけではないと、おぼろげに伝わる。細胞が周囲を見る目線にムラがある。管腔臓器の内腔方向と、外側方向では、細胞から飛び出す「目のやりよう」が違う。つまり細胞は周りとの関係の中で独特の視座と個別の視野と、豊富な意味を有する視線を持っている。それにより細胞の「挙動」が見える。ホルマリンとパラフィンによって固定されたはずの細胞のダイナミズムを、固着から飛び出てくるような視線をさぐることで手に入れる。病気が総体として持ち合わせる抽象性にアプローチし、一周回って具体的な組織診断を付ける。

細胞は、そこにいることで周囲の細胞あるいは構造体とさまざまに関係を結び、またその関係をしばしば壊しにかかる。その「壊し方」は多くの場合、壊すという言葉から飛躍するくらいに体系的で、つまりは「秩序だった破壊」を感じる。悪さをするためのシステムというかしきたりというか、取り決め事が見えるように思う。そういう細胞はだいたい、いつも似たような方向に、似たような視線を、似たような「目つき」で眺めている、と感じる。ぼくはその細胞の「目つき」が悪いなと感じている。目つきが悪い細胞は、がんである。よく、細胞の「顔つき」を見てがんかがんでないかを判定すると言うが、おそらく見ているものは顔つきだけではなく「目つき」、すなわち細胞から発せられる視線の「腹をくくった悪さ」なのである。

今ぼくが書いてきたような細胞の視線を「そんなものはない」という人は、epithelial-mesenchymal relationshipを理解していない、もしくはその要素を代入した方程式の解き方を実践したことがないのだろうと思う。今ぼくが書いたことは「なんとなくそういう風に見える、ぼんやりと傾向がある」というものではなくて、もう少し強くて、「なるべくそうやって見たほうが診断の精度が上がる」という、原則もしくは定理に近いものである。確実に「ある」。ただし、それをぼくがきちんと言語に置き換えられているかというと少々自信はないので、実践の渦中にいる人以外には「ないものをあると言っている」ように聞こえるかもしれないが、それは「ある」。

***

一度だけ、冬の海に落ちていく彼の目線を夢で体験し、あまりに辛くて目が覚めたことがある。

それからしばらくの間、ぼくは、彼の目線に興味を持った。

彼の目に映ったぼくの姿が果たしてどういうものだっただろうかと、たまに考えた。

ぼくが見た彼の姿は一面でしかなく、一瞬でしかなかったから、彼が本当はどういう人間であったのかはあまりわからない。しかし、彼の目に映ったぼくの姿を考えることが、彼を直接見るのと同じくらい、彼のことを深く知ることにつながるような気がした。

ぼくは彼に、幾度となく、「将来はネットで研究会をやりましょうね」と言った。放射線技師であった彼は、PC周りの技術にも長けていたので、相好を崩して言った。そう、彼は相好を崩していた。ぼくはそれを確かに見た。

「いいですね、絶対やりましょう。一番に山口県の技師会でやりましょう。山口と札幌をネットで結んだオンライン研究会。どこの地域よりも早く、我々が先生と一緒に研究会をやります。約束してください。なにせ、札幌から一番遠いところに我々は住んでいますからね。札幌からすると、福岡や沖縄よりも、山口が遠いんですものね。だからこそ我々が、はじめて先生とオンラインで研究会をやるんです。絶対やりますよ。予算を組みますから」

彼が死んだのは2019年の冬だった。それから半年も経たずに、Zoomが猛烈な勢いで世界中に感染し、夢物語のように語っていたオンラインでの研究会はあっという間に当たり前になった。

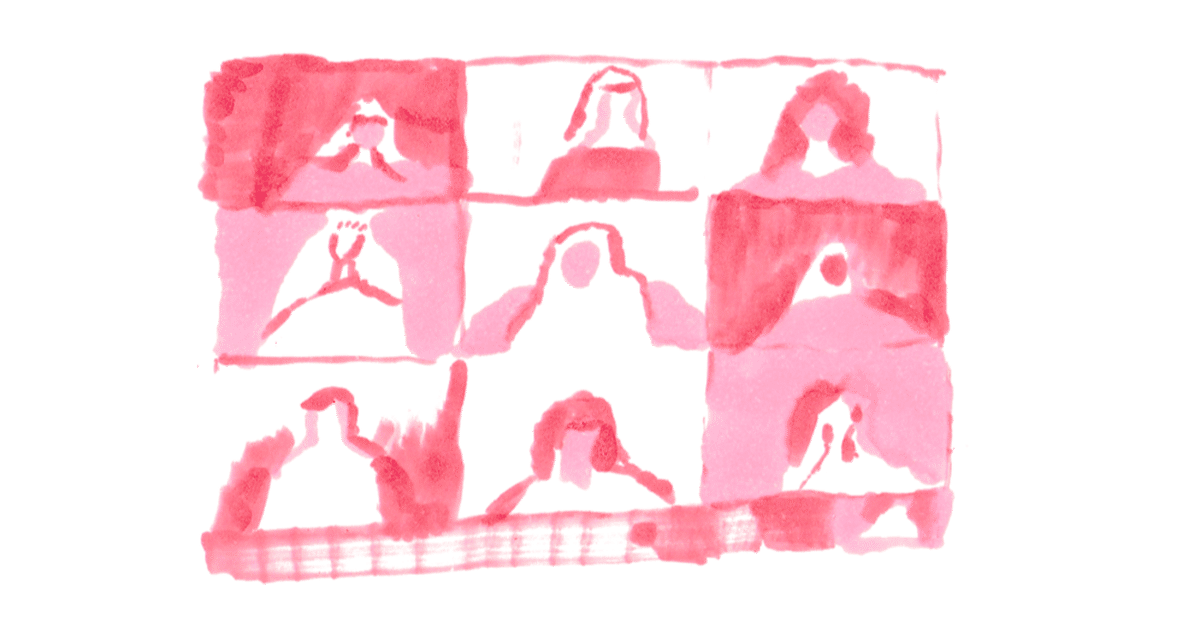

Zoomはだめだ。参加者全員の目線がモニタから垂直に飛び出してきて、それ以外の角度、広がり、視野角が一切感じられない。被写界深度もクソなのだ。ぼくが見ている相手の目線はいつもだいたいぼくの側、いや、相手の眼前にあるモニタに向いていて、だから目は絶対に合わない。代わりにぼくはときおり死んだ彼の目線を感じる。彼の目線以外を感じないのは、Zoomが世界中の目線をつまらない方向に固定する直前にぼくが視線について考えたきっかけが彼の死だったからだ。ぼくと無関係にさまよう目線、ぼくと異なる意志で動く奔放な視線、ぼくと違うルールで動いているがゆえにぼくの心を必ず拡張してくれる他者の目線を感じづらくなって3年が経った。それは「ない」と表現してもいいくらいに見えづらくなった。

(2023.3.3 市原→西野)