イスラーム法研究者がサブジェクト・ライブラリアンになった件について:下積編(3)U-PARL特任専門職員

今回は,2023年10月からわずか半年だが従事していた,上廣倫理財団寄付研究部門U-PARLでの特任専門職員の業務について紹介する.この組織の沿革や目的については,前回のアジア研究図書館での話を参照されたい.その意味で,以下ではまず特任専門職員という立場について紹介する.

特任専門職員について

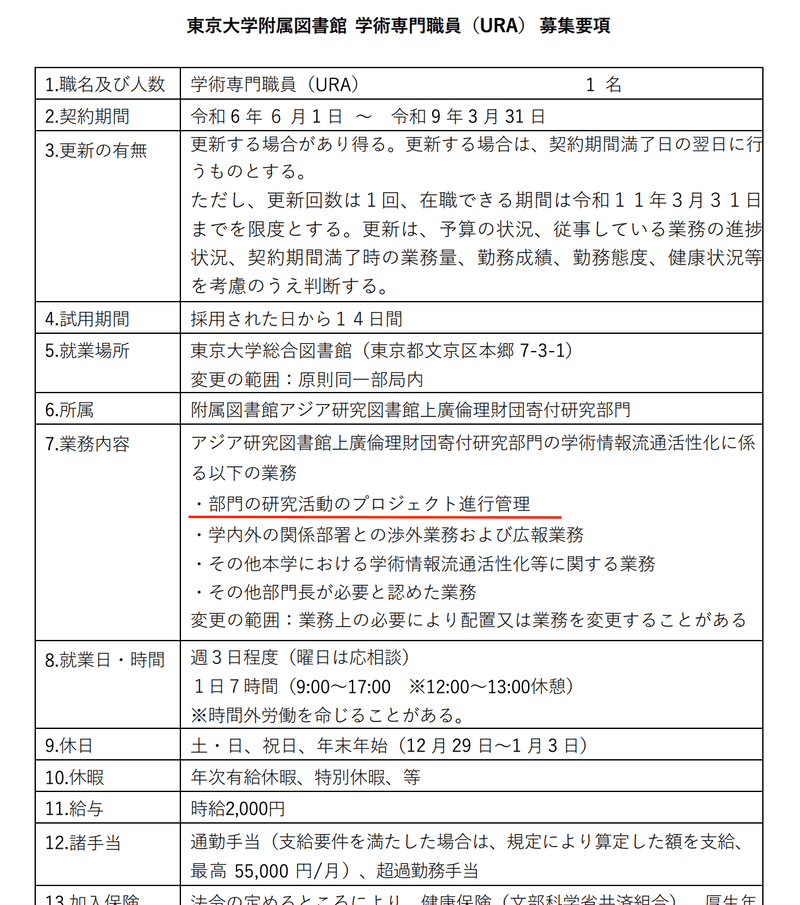

特任専門職員という採用形態は,U-PARLに限ったものではない.筆者も大学の人事方針に詳しいわけではないが,ざっくりと,事務補佐員に分野の専門性をプラスした事務・技術系の業務を求められる立場と理解している.大学では不定期だが公募がかけられており,その給与体系や任期は部局ごとに様々である.現在でも,以下のように更新されながら出てくる.

ただこれだと,特任専門職員と所謂,学術専門職員との違いが見えづらい.後者がURA(University Research Administrator)と称されることもあることを鑑みると,学術専門職員はより研究プロジェクトの運営に参画することを求められており,一方で特任専門職員のほうは,各プロジェクトの内部の技術的な作業を求められているとも考えられる.実際に,4月末時点でU-PARLから募集されている有期の学術専門職員は,募集内容にも「部門の研究活動のプロジェクト進行管理」というアドミン系の業務が組み込まれている(https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/sites/default/files/recruit/2024-04/ura_u-parl_20240412.pdf).ちなみに,大学本部でもURA制度の整備に向けた動きはある(https://www.ura.adm.u-tokyo.ac.jp/).U-PARLとURAについても,いずれ触れることになるだろう.

ただし,こうした職掌意識のもとに,特任専門職員と学術専門職員の採用が使い分けられているかといえば,実際は簡単ではない.結局,募集要項を見えれば専門知識のある事務.技術系スタッフの総称として,両者の名義がアンビバレントに使用されていることは,先述の大学が更新している採用頁でも明らかである.

U-PARLの特任専門職員の採用に話を戻そう.筆者が採用された10月までに,すでに2人の特任専門職員がいた.それぞれタイの文学研究や,満州語を資料とする清朝研究などそれぞれの専門言語を有しながら,所蔵資料のデジタル化や寄贈資料の組織化をおこなっていた.筆者もまた例に漏れず,アラビア語とペルシア語を主として,西アジア地域の資料を担当することになった.業務の進行は,上長として特任助教の先生が同じ西アジア地域担当だったこともあり,その指示に従うかたちで進められた.しかし,他の2人の職員とは事情が違っていた.U-PARLは2014年の設立から,1期5年のプロジェクトで事業を展開していた.2023年度はその第2期の最終年度に当たる.したがって10月からの業務は,西アジア資料に関する経常業務に加えて,第2期報告に向けた成果のとりまとめが重なっていた.前者については,移管整理と選書に分けて,後者は成果物への校正参加ととりまとめに分けて紹介する.ただし,成果のとりまとめはひたすらの事務作業であり,おもしろさというより,研究が外部に発信され,評価の土台に上がるまでの一部をここに記録しておく目的が大きい.

西アジア資料業務

移管資料の整理

どの図書館にもキャパの限界はある.もちろんそれは,電子図書館であってもである.アジア研究図書館の蔵書構築も,つねにキャパとの戦いであった.前回,同図書館の特徴に,大学各部局に散らばっていたアジア資料を集約してアクセスを向上させたことを挙げた.しかし,アジア研究図書館は独立した図書館ではあるものの,開架施設としては総合図書館の4階部分を占めているにすぎない.結果として,集約してきた他部局からの移管資料をどう所蔵するかといえば,寄贈資料同様,総合図書館地下46メートルに広がる自動書庫に収められる.ただその前に,アジア研究図書館の所蔵資料である以上,その独自分類にしたがって組織する必要があるため,専門職員として分類記号の修正や,ときには書誌データの修正をした.ただ寄贈資料のように目録刊行物があるわけではないため,OPACで検索しないと一生出会うことはないというのはさみしいことである.

キャパ問題は,最初からアジア研究図書館が購入した資料にも及ぶ.具体的には,定期的に4階開架フロアには参考資料と,地域や分野における研究動向を示すもの,最新の研究書を優先的に排架するようにして,それ以外の資料を地下自動書庫に移管することで,排架の秩序と資料の受入体制の維持をおこなってきた.この作業は閉架の闇に消えていくことになる資料を選別するかなしい作業ではあったが,地域を問わずアジア研究図書館蔵書全体の様相を把握するよい機会にもなった.もちろん,それは選書という蔵書構築の前提にもなっている.

西アジア地域資料の選書

もっともわくわく感のある業務が選書であった.アジア研究図書館では教員と研究員が選書委員会を構成し,毎年度の受入資料を選定している.末端である筆者にその権限はなかったが,実質的な選書案の作成と書店との調整を受け持っていた.本来であれば,同図書館にとって必要な資料であれば海外書店から購入することもあるが,昨今の輸送費高騰と納期が半年もなかった(実際は3ヶ月くらい)ために,西アジア地域の選書は国内代理店と,大学横にあるナガラ書店という西アジア資料の取次書店に限定された.選書のプロセスは,以下の通りである.

蔵書の構成から選書の際の方針を決める.今年度の場合,パレスチナ・イスラエル関係の資料と,トルコ語による研究書が少ないことが挙げられた.また図書館の機能として,個人では揃えづらい工具書や総記類を揃えることも念頭におかれている.

情報を収集する.当該地域においてよく参照される,出版社や大学のウェブサイトから最近の出版動向をリサーチする.必要があれば,主要なジャーナルの書評に目を通して,研究者界隈で注目されている研究トレンドやその出版成果を追う.

取次書店に足を運ぶ.西アジアであれば,ナガラ書店に挨拶がてら赴く.ナガラは書店というより,倉庫というほうがふさわしい.店主に目的の資料の性質を伝えると,「ここら辺を探すといい」とか「ここら辺は最近入ったものだ」と指示をくれ,暇なときは一緒に探してくれる.また,追加で情報を送ってくれることもある.ただやはり最後は,書棚の間を徘徊して,おもしろそうな資料がないか探すのがいい.これが一番たのしい.

所蔵の重複をチェックする.図書館にすでに所蔵されていないかだけでなく,同大学の他部局にないか,さらには国内所蔵についてもチェックする.その上で選書の優先度を決め予算に収まるように取捨選択していく.

リストを作成して,見積もりをする.予算内に収まったと思ったら,購入リストを作成する.購入に必要な情報のほか,選書委員会での判断材料になる国内図書館の所蔵や選書理由について項目を埋めていく.作成したリストをもとに,購入する書店・代理店に対して見積もりをお願いする.この段階で「他機関に先に売っちゃった」とか言われると,頭を抱えることもある.洋書であっても学術書はもともとの発行部数が少なく,また西アジア資料は同じ資料を仕入れることはあまりないため,売れたら終わり,代替物なしとなるケースが多い.

選書委員会で承認されれば納品.書誌を作成する.この段階で,OPACでの登録に必要な書誌情報を揃えて本書誌レコードを作成する.同時に分類記号の付与や資料への装備も行う.

選書はもちろん,図書館の蔵書構築の方針にしたがって遂行されるべきである.一方で専門的な業務でもある.ひとくちに西アジア資料といっても,研究分野が異なれば見えている出版事情や研究動向も異なっており,その知見と選書方針をすり合わせていくことも,専門職員としての腕の見せどころである.アジア研究図書館は,アジア地域の現地語の書籍収集にも重点を置いていたが,先述のように西アジアについてはトルコ語資料の少なさが目立っていた.筆者の関心から見れば,最近トルコでは,それまでのベイルートやカイロの出版社にひけをとらないエネルギー量で,古典著作の校訂やそれらを活用した研究書の出版が活発であった.これらを擦り合わせて,イスラーム法を中心に,最近のトルコ語による研究書や,これまで所蔵されていなかった同種の資料をピックアップした.この点は公共図書館における選書との違いがあるかもしれない.大学の,しかも専門図書館として自らの存在意義を確保していくために選書が行われるとき,その末端である専門職員に求められていたことは,大衆の射程を幅広くとった選書ではないはずである.

第2期プロジェクトの〆

年明け以降は,西アジア地域資料にかかる業務もひととおりかたづいた.同時に年度末がU-PARL第2期の終期にあたっていたため,部門全体の成果報告に対する補助業務に従事した.

成果物の校正:東京大学アジア研究図書館デジタルコレクション目録

U-PARL第2期の目標の1つに,アジア資料のデジタル化とその利活用が挙げられていた.U-PARLやアジア研究図書館が有するコレクションをインターネット経由で利用できることについては,2017年の「U-PARL漢籍・碑帖拓本資料」からはじまった.

本コレクションは「東京大学デジタルアーカイブズ構築事業」(https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/contents/archives-top)において,附属図書館からの最初期の試みとしてデジタル化された.ちなみに,この構築事業によって大学の各部局で製作されたデジタルコレクションは,「東京大学学術資産等アーカイブズポータル」で一括して検索・利用することができる.

漢籍・碑帖拓本資料は当初,画像公開のために,画像共有サイトFlickrを使用していた.しかし国際的な資料利用に対応するために,IIIF(International Image Interoperability Framework)に対応した画像公開にあわせてコレクションのシステムを2018年に一新した.U-PARL第2期はこれを引き継いで,2020年に「東京大学アジア研究図書館デジタルコレクション」を立ち上げ,水滸伝コレクションやエジプト学資料などを追加した.

2023年度の最後に残されていたのは,このデジタルコレクションの目録を成果として出版することであった.ただし出版に際しての課題は2つ,1つは漢籍・碑帖拓本という西洋近代的な出版物とは異なる資料が,コレクションの多くを占めており,U-PARLではその特徴を生かすために通常とは異なるメタデータを作成していたため,それを活字に起こす際の書式の統一があった.もう1つは,コレクションの紹介には中国史や朝鮮半島史,エジプト学など多くの研究者の協力を仰いだために,執筆参加者の調整が必至であったことである.筆者は主として,前者について校正作業を担当していた(もちろんスタッフがひととおり目を通していたので,期末に手の空いていた筆者がよく見ていたという程度である).

作業自体は,ひたすらに活字との格闘である.提出稿の書式を整える.ゲラが返ってきたら,統一チェックをしながら文字の揺れがないか(特に簡体字や旧字体),図版やメタデータのリストが崩れていないかを見てペンを入れる.再校が返ってくると今度は,メタデータのリストの順番はこれでよかったのかと議論が始まっている.先駆的な取り組みであった分,教員とスタッフの間にも苦労は多かった.念校だっていうのに,執筆者から直しが入る(それは念校か?)こともあった.しかし3月頭で無事校了し,各所へ配本と相成った.筆者自身は言われた作業をこなしているだけのお気楽ムードだったが,2月に入って昼夜問わずメイルが飛び交い,日に日にしおれていく上長の姿は,今回の出版の険しさを物語っていた.

スタッフ業績のとりまとめ

前段と比べると,こちらは大した事務作業ではなかった.U-PARLでは毎年,主にスポンサーである財団向けに,年度報告書を作成しており,アジア研究図書館開館以降は,「アジア研究図書館活動報告書」として公開されている(刊行物ページの下部).

同時にU-PARLは,5年単位のプロジェクトごとに活動報告書を提出している.筆者はそのうちで研究業績の取りまとめをしていた.過去の年度報告書と自己申告のほか,部門の活動から漏れがないか検索して埋めたり,申告された業績でも内容に足りない情報(論集の掲載頁や,口頭発表の開催地など)を問い合わせて充足したりしていた.基本書式は科研調書の方式に従うこととなっていたが,いかんせん人文系のみならず,さまざまな部局に兼務教員が在籍しているため,それぞれのディシプリンの方法で書かれた業績(なかには,国際会議の共催やジャーナルの特集号のエディター活動なども)を業績という一覧に統一させるのは,情報の捉えかたという観点から目録作業に通じるものもあって興味深かった.

任期が決まっているオフィスの期末というのは,なんとも物悲しいものがあった.次が決まっている者,そうでない者,どちらもそこを去らなくてはならず,期末の業務に忙殺されながらも,粛々とデスク周りを片付けて,自分がいた痕跡を消していく.このオフィスには筆者は半年という短い期間しかおらず,そこに堆積する記憶は他のスタッフに比べれば浅いものではあった.しかし,今のスタッフで有機体として活動していた部門が一夜にして解体され,4月から何事もなかったかのように,新しい体制が始めることをなかなか受け入れられないでいた.自分が落ちた公募ならなおさらである.

次回は下積編最後,駒場のとある図書室めいた部屋での暮らしを紹介する予定である.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?