「乳幼児にインフルエンザワクチンは効かない」って本当ですか?

インフルエンザワクチンに関して、他のワクチンより接種率が低い理由として、毎年接種しなければいけない、他の疾患(麻疹など)と比べても軽症で済む可能性が高い、タミフル®︎などの治療薬がある、といった点が挙げられます。

このような特徴があるため、インフルエンザワクチンの接種に消極的な医療機関があります。成人・小児を含めて、これらの医療機関の特徴として、

• インフルエンザワクチンは接種しても100%の効果がない

• 成人でも有効率は50%以下

• B型インフルエンザは予防効果が低い

など、ネガティブな文言(「効果がない・以下・低い」)が強調して記載されていることがあります。

確かに、インフルエンザの流行株は毎年変化することがあるので、インフルエンザワクチンが100%の予防効果を達成するのは現時点では困難でしょう。ですが、「成人ですら有効率は50%以下」「インフルエンザB型に対しては予防効果は低い」は本当でしょうか?

これらの根拠となる参考文献や先行研究の結果を記載しているものは、極めて少ないのではないでしょうか。

詳細は後ほど解説しますが、6〜35ヶ月の小児の過去の研究を遡ると「有効率50%以上」を記録した報告もあります。

「インフルB型には効きづらい」という意見もあるようです。ですが、インフルエンザB型に関しては、ワクチンが3価から4価に変更され、B型のカバーが1種類から2種類に増えて、予防効果が改善している可能性すらあります。

小児科を標榜する医療機関でも1〜3歳以下でのインフルエンザワクチンの接種を推奨しないことが時々あるようです。

このようなクリニックの主な指針として;

• 年齢が低いと予防効果も低くなる

• 特に「3歳以下での効果は極めて低い」と言われている

• 1歳未満の乳幼児への有効性は証明されていない

などと説明されることがあるようです。

このような文言が、クリニックのホームページなどに記載されているのを見かけたこともあるのですが、「いつ・どこで・どの集団に対して行われた研究か」を明確に記載されてるケースは稀です。

なかには『「保育園など子供同士で遊ばせる機会が多い」「兄弟が通園・通学している場合にのみ接種すべき』「乳児以外の家族が全員接種するだけで十分」「流行期には、人混みを避けるように徹底してください」と指導している医療機関もあるようです。

私は、上記の説明は「間違い・説明不足」で、逆に患者や保護者を逆に混乱させていると考えています。

まず、先に結論を示します:

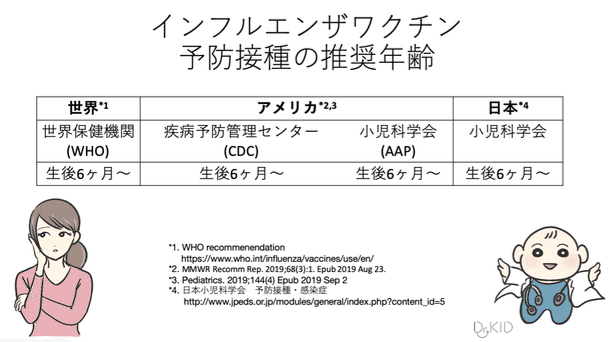

• 一般的には、ほとんどの学術団体・公的機関は生後6ヶ月からインフルエンザワクチンを推奨しています

• 生後6〜35ヶ月においても、インフルエンザワクチンの有効性を証明した研究は多数あります

• インフルエンザ感染の予防や、合併症(熱性けいれん・肺炎・脳炎・脳症など)のリスク回避のためにも、インフルエンザワクチン接種は重要です

今回はこれらを1つずつ科学的根拠を持って説明していこうと思います。

ポイントとして、

• インフルエンザワクチンの歴史

• インフルエンザワクチンの国際的な推奨

• 生後6〜35ヶ月でも、有効性が証明されてきたデータ

• インフルエンザワクチンは合併症を予防する根拠

を提示していきます。

書籍や論文を合わせて30本以上の文献を参考にデータをかき集めています。「生後6〜35ヶ月のインフルエンザワクチン」に関して、他のどの説明よりの情報源を明らかにして、科学的根拠を明示しています。

最後に、保護者からあるよく質問にもお答えします(目次を参照)。

インフルエンザワクチンについて

インフルエンザワクチンは、その名の通り、インフルエンザに感染するのを予防するために作られたワクチンです。流行するインフルエンザウイルスの株は変化することがあるため、毎年その年の流行を予測して製造されます。日本では複数の会社でワクチンが製造されますが、同じ年に製造されたものは、製造会社に関わらず中身は同じものになります。

ワクチンは、「生ワクチン」と「不活化ワクチン」で大きく2つに分類されます。生きている病原体(ウイルスや細菌)の毒性や発病力を極度に弱めた(弱毒化した)ワクチンを「生ワクチン」と言います。病原体の毒性をなくし、免疫をつけるために必要な成分を取り出してワクチン化したものは「不活化ワクチン」とよばれます。

日本で一般的に使用されるインフルエンザワクチンは「不活化ワクチン」に属します。近年、鼻の中に噴霧するタイプのインフルエンザ生ワクチン「フルミスト®︎」を海外から輸入して、2歳以上の小児を対象に使用しているクリニックもあるようです。このタイプのワクチンは、皮下接種でないため痛みを感じずに接種でき、さらに幼児において有効性が高いことを示したデータが複数あるなど利点があります(*データは後述)。

しかし、この記事を執筆時点において(2019年12月時点)、日本では未承認です。このため、接種後に重大な副反応を認めた場合などの補償が不明確である点は注意した方が良いかもしれません。いずれのワクチンも接種される場合は、かかりつけの担当医師とメリット・デメリットをしっかり情報交換をするようにしましょう。

インフルエンザワクチンの歴史について

日本ではインフルエンザワクチンは1960年代に導入されています。 例えば、1962年から小・中学生にインフルエンザワクチンの集団接種が開始され、これは1994年まで続いていました [1]。しかし、1994年に予防接種法が改正され、集団接種は中止となりました。

インフルエンザワクチンの投与量ですが、日本国内では2011年を境に変更されています。これ以前は、1歳未満は0.1 mlを2回、1〜6歳未満は0.2 mlを2回、6〜13歳未満は0.3 mlを2回、13歳以上は0.5 mlを1〜2回接種していました[2]。

このため、日本国内で行われたインフルエンザワクチンの研究は、そもそも投与量が少なく、抗体獲得率やワクチンの有効性が評価しづらい条件で行われていました。

2011/12シーズンから世界保健機関(WHO)など国外の推奨に合わせて、6ヶ月〜3歳未満は 0.25 mlを2回、3〜13歳未満は 0.5 mlを2回、13歳以上は 0.5 mlを1〜2回と変更されています[2]。

後ほど詳細を記載しますが、ワクチン接種量が少なかった時期に、乳幼児の抗体獲得率や予防効果の研究が行われたため、国内で行われた古い研究は有効性を過小評価されてしまった可能性があります

最後にインフルエンザワクチンの中身について説明していきましょう。2014/2015冬シーズンまでのインフルエンザワクチンは「3価」でした。「3価」とは、3種類のウイルス株が含まれることを意味しますが、インフルエンザA型が2種類、B型が1種類でした。しかし、2015/2016冬シーズンからは「4価」に増えて、インフルエンザA型が2種類、B型が2種類に変わっています。

3価から4価に増えた理由ですが、インフルエンザB型の流行株をより広くカバーして予防するためです。

2014/2015冬シーズンまでは、B型の病原体を1種類に決める際、毎年の流行を予測して決められていました。しかし、インフルエンザの流行は、B型の山形系統及びビクトリア系統の2種類があり、両方とも流行することが多いです。

B型1種類の場合、流行株を全てカバーできなくなる可能性があり、A型2種類・B型2種類が入った「4価」のワクチンに変更になっています。「インフルエンザワクチンはB型には効きづらい」という医療者もいるようですが、3価から4価へとカバーが広がっているため、B型に対する有効性は上昇していることが期待されます。

インフルエンザワクチンの推奨について

インフルエンザワクチンの推奨に関して2000年以降に大きく変わってきています。

例えば、アメリカでの推奨の歴史をみると、2004年以前は「健康な乳幼児(生後6ヶ月〜2歳)へのワクチン接種」は奨励(encouragement)という扱いでした。しかし、アメリカ予防接種諮問委員会(ACIP)は2004年に勧告(recommendation)に変更されています[3] 。2006年には、勧告接種の対象を6ヶ月〜5歳未満に変更になっています[4]。2010年には、生後6ヶ月以上のすべての小児にインフルエンザワクチン接種が推奨されています[5] 。

この方針は、世界保健機関(WHO)でも同様で、生後6ヶ月以降からのワクチン接種を推奨しています。カナダにおいても[6]、2008年から生後6〜24ヶ月の小児およびその養育者をワクチン接種の優先対象と位置付けています6。その他、オーストラリアやフィンランドなども類似の方針でいます[7]。

日本においては、2019年12月時点では厚生労働省は推奨に関する名言は避けていますが、日本小児科学会においては「生後6ヶ月以上から『推奨』接種適応」と述べています。

インフルエンザワクチンの有効性について(RCT編)

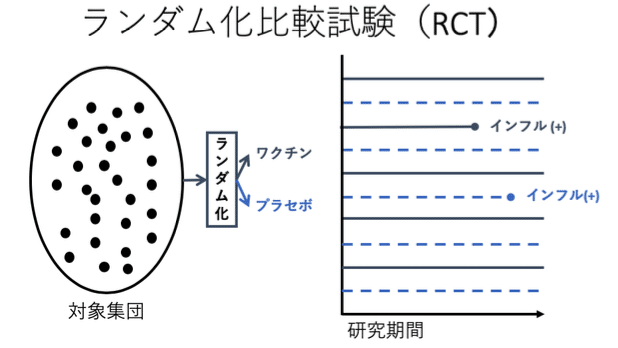

インフルエンザワクチンの有効性を評価した研究は昔からありますが、乳幼児に関しては1990年代後半から盛んに行われています。ランダム化比較試験(RCT)と観察研究の両方の結果があります。

ここから先は

¥ 150

良質な記事をお届けするため、サポートしていただけると嬉しいです!英語論文などの資料取り寄せの費用として使用します。