『樹木希林 遊びをせんとや生まれけむ展』後編 【きものの部屋】から最後まで

さぁ着物ファンの皆さま!いよいよ【きものの部屋】です!

着物ファンじゃないけど、この展示を楽しみに読んでくださった方、ほんとうにありがとうございます!

楽しんでいただけましたら嬉しいです。多分一番長くなると思うけど、意地でも後編で書き切ります!

後編から読み始める方でこれから来場を予定されている方は、ぜひ希林さんとのツーショット写真撮影を☆ツーショットで撮ってたの私だけだったんで。。。(;'∀')

で。この希林さんから振り返ると、

これです↓! これが【きものの部屋】!! 行きますよぉ!

【きものの部屋】希林さんのお着物!はっきり言ってやばいです!酸欠にご注意!①まずは来場される皆様へ

一歩中に入った時点ですでに目に飛び込んでくる素敵着物がいっぱいありすぎまして、一瞬にして頭がスパーク。あまりに好きすぎる着物にすぐに駆け寄りたい欲が体を駆け巡るんですが、なんせそれが、一か所どころか数か所ですらない、数十か所あるわけですから、パニックになるのも当然です。

これから行く人は、どれも素敵なので、人の列の切れ目のある着物から見ていくのをおススメします。

なぜなら、<一目見て次に行く>っていうことができない着物ばっかりだから。皆さん、いいなぁってまず着物をみたあと、人によっては着物を凝視して、さらにパネル読んで「え?」ってなってまた見返すっていうことに絶対なってるので、基本的に立ち止まってる時間が長いんです。列の流れで見ていこうとすると、はっきり言って、動きません!(笑)

それでは。どれも素敵だったけど、着物愛好家だけど専門家ではない私の、マニアック視点からピックアップしていきます。私の理性が吹っ飛んでく可能性がありますが、ご了承ください。

【きものの部屋】希林さんのお着物!はっきり言ってやばいです!酸欠にご注意!②センス素敵!からのさっそく目から鱗カウンターパンチ

頭がスパークするのを深呼吸で抑えて、見ていきましょう。

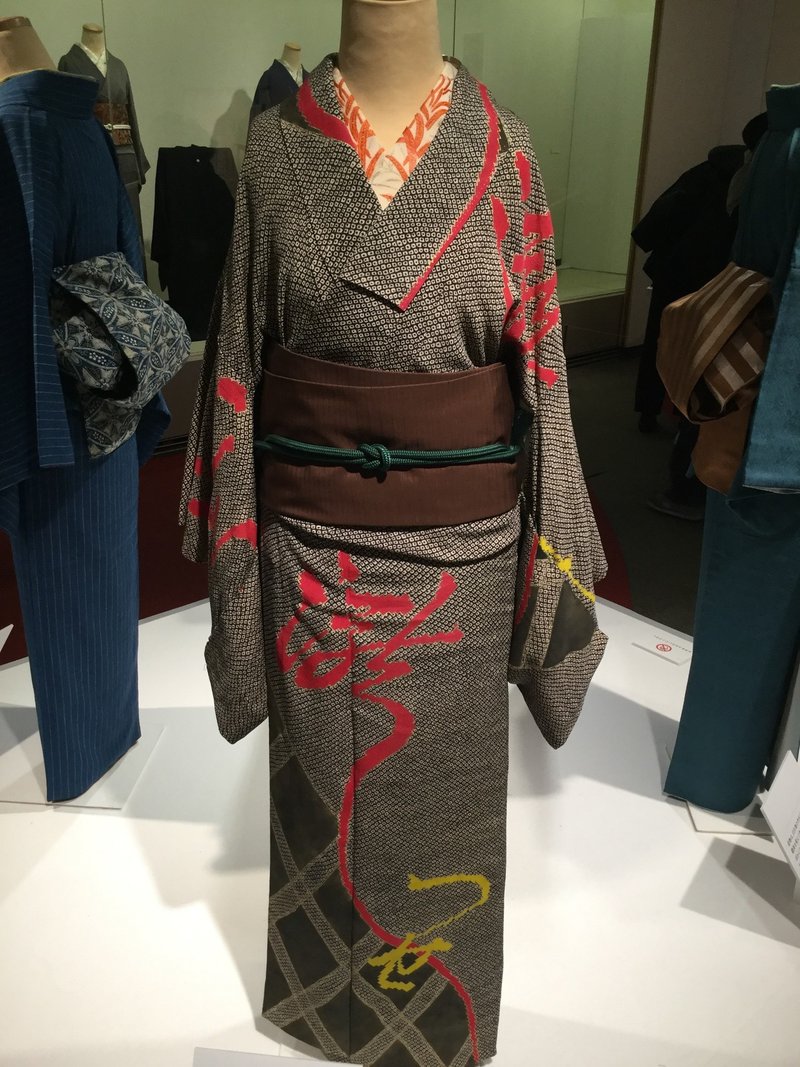

初っ端からドンピシャに好みすぎる、奥のトルソーが着ている着物。大好きな小紋柄がモノトーンで切り替えになってる!切り替えというか、切嵌め風に染めてるんですって。

切りばめってなに?って2回目に一緒した友人から聞かれたんですけど要は「切って」「嵌める」模様ってことです(“布地の一部を切り取り別の布地を嵌め込んで模様を構成する技法”。着物用語って難しそうに聞こえるけど、意外と聞くと単純なのです)

ふぁっ!片身替りのアンサンブル!どちらの布も、言われてみれば無難とか地味な感じもする。この組み合わせに仕立て直しちゃうんだもんなぁ。かっこいいよなぁ☆

気持ちを落ち着けて、一枚一枚を楽しんで鑑賞していこうとして、、、次!もう来ますよ!

素敵~♡ とか、のんきに見てたくなりますけどね、右下のパネル読んでみましょう。

ほ、ほ、訪問着をっっっ長襦袢⁉⁉⁉

このエリアに入ってすぐのこの着物の前で声を上げる方、多数。そのたびにちょっと先にこの会場に来てた人たちが心の中で「だよね~」って相槌を打ってます。おはしょり分の長さをどこで上げてるかが気になるんですが、裾上の縫い目がそれなのかな。。。触ってはいけないのは百も承知なんですが、その衝動を抑えるのに一苦労です。

次に並んでいるお着物に目を移しましょう。

あ!このお着物!

来場されてなくてそう思ってくださった方、ありがとうございます!そう、前編に載せたお写真のお着物です(↓これ。【一個人の部屋】に展示)

素敵すぎるでしょ!そしてとにかく達筆!しかもこの詩が“よみ人知らず”っていうのがまたロマンだし、文字の色をこの場所で変えてる辺りのセンスがやっぱり素敵すぎるし、詠み人知らずの詩に樹木希林さんに色んな意味でぴったりすぎるし、それが希林さんに見つけ出されるってことが縁だし、、、

はいは〜い、ちょっと落ち着いて。パネル読んでみましょう。

黒に染めて仕立て直して裾回しつけて、うんうん、、、、、、え👀

『24金の糸で東海道五十三次を織り出した⁉️』

もう一度、着物と帯見ましょうね

友人「……24金って糸になるんですね…」私「うん…」

若干ぼぉっとなりつつ進みます。

うん素敵。もうすでにぼぉっとなってるけど、確かに素敵。パネル読みましょう。

上の文章だけでも着物好きな人は♡が飛び散ります。そうそう、一枚の着物が帯の印象でガラリと趣が変わる。これが呉服屋さんや着物関連の書籍でときどき聞かされる「着物一枚に帯三本」ってことなんですよね、んんっ⁉️

『朝顔のアップリケで刺繍を足して』ですと⁉️

読みました?上に置いてある黒い帯の説明のとこです。帯をよぉく見てみましょう。

朝顔のアップリケ足してる〜〜〜〜〜っっ⁉️

だいぶ目の前がちろちろしてきましたよ?あのどうしたらそういうこと思いつくんでしょう染め替えとか仕立て直しとか柄足しとかは聞いたことありましたけどアップリケ、、、保育園のときに聞いてたこの単語を着物を前にして聞くことがあるとは。。。とにかく進もう。。。

かわゆすぎやろぉ〜っっっ❣️❣️❣️なんなんこの色柄❣️❣️希林さんもお気に入りってそりゃそうですよねっっっ❣️❣️❣️そしてこの帯っっっっっっっっっ❣️❣️❣️

私の写真が下手で申し訳ないのですが、色柄可愛いだけじゃなくて、ゴブラン織が何かはわからないけどその名前のイメージだけで納得するくらいの、すごくゴツゴツした刺繍なんです。

これ刺繍なん⁉️刺繍ってこんな分厚くなるものなんですね。。。

しかもツバメくんかな、この鳥くんがゴツゴツさからのものすごいギャップでかわゆすぎやろ。。。。。すみません、だいぶ鳥見だして、、、失礼、誤植ですね取り乱しております落ち着けわたし。言っときますけどまだ三分の一も見てないです。

【きものの部屋】希林さんのお着物!はっきり言ってやばいです!酸欠にご注意!③夏着物のバリエーションすごすぎ&見つけた!

絽縮緬のお着物に、丸帯を仕立て直した帯。この蔦文様のとてつもなく美しい繊細さが伝わりにくい私の写真の下手さよ。。。。

丸帯から名古屋帯が二本取れるって、そっかそう考えるとやっぱり丸帯ってすごい(お着物に詳しい人でないと、何言ってるかわかんないですよね。もしよかったら「丸帯とは」で検索してみてください。日本の着物文化ってほんとすごいんです)。

うっすら柄が見えますよね? さぁパネルを読んでみましょう。

紗袷(“しゃあわせ”と読みます)❗️噂には聞いてた❗️噂には聞いてたし美術館で見たことはあったけどっっ❗️これかぁ❗️わぁ❗️

これ作って普通に着てたんですよね希林さん❗️❗️❗️

お着物詳しくない方へ不十分すぎるけど解説:夏の着物の絽とか紗って、透ける素材なんです。着物で面倒臭いってよく言われる季節の決まりとかって、こと夏物に関しては要は“透けるし暑いから、ちゃんと対策したものを着ましょ”ってことだと私は思ってるんですけど、まぁでもやっぱり面倒臭いって思われてるし、汗かくからお手入れ大変だし、そもそも着物って高価だしってことで、今は夏物着物を新しく買おうと思っても商品自体がすごく減ってるんですって。“絽の訪問着”って聞くだけでもすごく新鮮なのに、紗袷って!

私の写真が下手なのがどんどん申し訳ないのだけど、ほんと綺麗なお着物なんです!

『通常ないお仕立ての方法です』って。。。具現化系念能力でもお持ちですか石田節子さま。。。(ハンターハンターご参照ください適合しない物言いであることの自覚は辛うじてあります譫言を言い始める段階に来ました)

わぁこれも素敵な色の着物と柄の帯。。。。さぁパネルを読まれよ!

『比翼を見せるために、おくみは裾に向かって細くした』👀へぇ〜っっ!

ん、、、、この着物、、、、あーーーーー!!!!これ!!!あの写真の着物だ!!!

(↓【日本アカデミー賞の部屋】に展示されている写真)

この裾の模様はなんだって話してた答えがここに❗️そんな仕立てがあったとは❗️

てか『比翼に使って、残った生地で帯2本と巾着も作った』って、残った生地の方が絶対断然に多いですやん❗️って声をひそめてほぼ涙を流しながらつっこんでたんですけど、わかってます、その順序こそが、、、希林さんの『光る場所で活かす』ってことなんですよね。

この振袖も、、、あーうそキミ振袖だったん⁉️こんなに刺繍の分厚い振袖って、今きっとないですよね、、、昔の技術のすごさ、贅を凝らし振袖を作っていた日本人、、、ヤバいほんとに泣けてきた。。。。(まだ半分も見てません)

あ。「比翼って何?」って思った方へ。要は飾り襟みたいなものです(説明だいぶ雑)。

あ、このお着物も!見つけたぞ!

お分かりになりました?こちらもアカデミー賞の授賞式で着用されていました。

↑こちらです☆ わーい、見つけたぞ〜!

いいですか、熱烈に語ってますけど、トルソーで展示されてる着物だけでこれだけあるんですけどね、ガラスのなかに並んでるお着物の結構な数が、夏着物なんです!夏着物こんなに持ってるって、、、。

次に平置きで展示されてる夏着物(まだある夏着物👀)、いきましょう。

私の写真が下手だとしても、この↑写真だけで着物好きさんは悶えてますよねきっと。

はいこれ!真っ先に目に飛び込んでくるこの子!さっきお勉強しましたね、そう、”紗袷”ってヤツです。透ける着物を重ねて仕立てたお着物。

※“10月〜4月に着るお着物が袷”と言われているのがつまり、袷というのは裏地を付けて仕立てたお着物ってことなんですね。紗(透ける着物地)を袷で作るから紗袷。なので紗袷は夏の着物です。

多分、色んなご縁のなかから、希林さんの目に触れた夏着物はきっとたくさんあったと思うんです。その中からこの子たちで紗袷にしようって選びとる目がすごいし、この透けて重なるからこその色と柄の美しさ、着姿からちらりと覗く色柄のインパクト、それでもってこの帯!ねぇどうしたらいいですか痺れるんですけど痺れまくってるんですけどもう結構酸欠進んでると思うんですけど、、、、はい、その隣へ!

隣のモダンすぎるお着物から目を移してちょっとひと息。うん、これも素敵。綺麗な紗袷に素敵な帯。パネルに目をずらして、、、

ぬゎぁぁにぃ⁉️ の、のれんですとぉおおおお⁉️

帯の左端がああなってるのって、の、のれんだったからって、、、こと❓

半襟を手拭いとか、スカーフを帯揚げとか私もよくやってますけど「へぇ〜」のスケールが違いすぎる。へぇボタン(懐かし)壊れるまで全力で連打し続けますよこれは。

のれんの帯にもってかれがちですけど、着物に戻ろう。粗く織られた生地(水衣風ですって文字の絵面が綺麗すぎ)から、透けるというよりは薄く霞んで見える柄のなんて綺麗なこと!

でね、3回目にやっと気付けました、壁の写真↑。

この着物は、着たとき・着て外に出たときが、『光る場所』だったんだなぁ。この着物を平置きで展示してこの写真を添えたところに、またしてもキュレーターさんの凄腕を想う。。。

私の息が続かない感じがしてますが、皆さん大丈夫ですか?

うん素敵。でもほかのに比べてずいぶん控えめなような、、、

ローマ字のオリジナル紋⁉

そりゃそうよね、ここに展示してあるんだもんね、そんな普通なだけなはずないよね。。。。

「内田」姓への想いが見えるお着物。確か、娘さんの旦那さまである本木雅弘さんはお婿さんに入られてるんですよね。自立なんてこと、考えなくてもできる希林さんにとっての“家族”、つまりはきっと内田裕也さんへの想いが、こんなところでも見えるような。。。

というか。自分で紋を考案するって、どんだけ多彩なんだ樹木希林さん。。。。

「夏着物、多すぎる。。。」ということに着物友達とふたりで驚愕してたんですが、なんかこのラインナップを見てたら、着物のなかでも透け感を遊ぶ夏着物が特に好きだったのかなとも思ったりして。特に最近は季節関係なく暑い日が多くなっていたし、いわゆる”着物の決まり”に頓着される方ではおそらくなかったでしょうし、ご自身の生活の中で、自然体で着ていたんだろうなぁ。

「着物を普段着にしよう」と息巻いていた私。ここ数年でようやく肩の力が抜けてはきたけれど、本当なら、着るものなんてただただ自分の好きなものを着ればいい。

人目だとか年齢だとか役割だとかお金だとか、自分の好きなものを着ていいはずの毎日に、私たちはどれだけ窮屈な思いをしているんだろう。

2017年のそごうのCMって、本当にすごかったんだな。この展示でそごう美術館限定でこの【きものの部屋】の展示があるって、そういうことだったのかな、と思う。

や、まだ見てない着物が半分以上あるんだから!次行きますよ!

【きものの部屋】希林さんのお着物!はっきり言ってやばいです!酸欠にご注意!④光る場所の見つけ方&裏に凝る&でもなんかやっぱ親近感

私の大好きな麻の葉文様、希林さんも好きだと聞いて途端に嬉しくなってしまう。※でもこのお着物、一回目に見たときは裾が裏返してあったのに、なんで。。。

とはいえ端からちょこっと見えてますし、パネルにも書いてありますが、帯の柄と同じ布が八掛(裾の裏地)についてるんです!

長襦袢地をほどいて帯と八掛に。。。これくらいじゃもう驚きません。とにかくこの組み合わせ、すごい好き。

裾と袖に切嵌め。この柄の生地を普通に着物に仕立てるんじゃなく切嵌めにあしらうことで、この柄と元の着物が惹き立ちあう。『光る場所で活かす』。

しかも元の着物は男物だっていう。最近男着物に嵌り始めた私には、だからどうって言われたら何もないのだけど、やっぱりなんか嬉しい。

追っかけ仕立て。。。(右下のパネル読んでね)

え。待って、どっちから反応したらいい⁉(パネル読んでみてください(*´>ω<`))

『どぼん染めで染めてみたの、、、と希林さんから見せられた時は驚きました』

この帯、ご自分で染めたんですか⁉ や、CMの衣裳のレースも自分で染めたって言ってたし、、驚きはしな、、、いやでもやっぱ驚きますよね帯染めちゃうって!

そうそれで、アンティークの友禅をね!もうほんとこの大胆さ!

樹木希林さんに限らず”裏に凝る”楽しみは、昔から日本人が楽しんできた着物の”遊び”。普通は見えないからこそ見る可能性のある人にだけ向けたおしゃれだったりとか、ちらりと覗くその一瞬で人をドキリとさせたりとか。”奥ゆかしさ”とはよく聞くけれど、私は”こっそり面白がる”っていうのもあったと思う。

ネットで探してみてもいろいろ出てくると思います。いいか悪いかはともかくとして、裏地に春画の生地を使ったりとかね👀

この私の写真だとあまりに伝わらない!と思って4回目に行ったときに写真撮り直しました!と言っても限界はあるんですが。。。でもとにかく!このトルコブルーがほんとにきれいなの!この縞の結城紬にこのトルコブルーで袷にするセンスの素晴らしさ!

可愛いでしょ⁉これも切嵌めですって☆でも、唸っちゃうのが、、、

オランダ更紗とアンティークの更紗でお着物、インド更紗で帯、っていう更紗コーデ。更紗自体、ワクワクする壮大な歴史を持ってるんですって。ロマンがあるなぁって思っちゃう。

そして、切嵌めにしてはおとなしくすら感じる四角形での組み合わせ。

でも、想像してみてください。シンプルに見えようと何だろうと、仕立て直すっていう手間をかけないと実現しないものを、“光る場所で活かす”ために、その手間をかけるんです。

今まで見てきたお着物のほとんどに、そういう手間暇をかけて愛用していたのだと思うと、センスもそうだし、その愛もそうだし、ぶっちゃけちゃえばかかる費用だってそうで、ため息しか出てこなくなってくる。。。まぁお金の話しちゃえば「お金持ちの道楽」かもしれないけど、この出来上がってきものたちを見ると、そしてそれを愛用していたと思うと、希林さんにとって大事なことが”お金をかける”ことじゃなかったていうのが明白すぎるから、ただただその素晴らしさにみんな感嘆の声を漏らすんですよね。

この会場には、そんな感嘆の気配が満ち満ちていて、それがまたなんだか幸せな気分になるんです。

なーんて思っていたら、、、

友人「ねぇねぇ。あのおくみのとこ、、、汚れてない、、、?」

私「え」

あーーーほんとだ!

わかります?前身頃の端の上の、帯の下あたり。。。

着物着る方は特にイメージしやすいと思うんですけど、右手でコーヒーか何か持っていて、ふとした時に「あぁ~っ!」ってなる、あの場所。。。。

真相がどうかはわかりませんけど、なんか一気に親近感湧いちゃうじゃないですか♡

これも片身替わり。

切嵌めに片身替り、袷の色柄合わせ、追っかけ仕立て。。。

「組み合わせて光らせる」。そういう”遊び”を楽しむ。存分に楽しんでいた希林さん。なんか元気をもらえる気がするんです、この展示。酸欠にはなるんだけど。ものすごく酸欠にはなるんだけど。

大胆すぎる片身替りの振袖(で、合ってますよね?自信ない)。このお着物がきっかけで、具現化系念能力をお持ちの石田節子さんとの交流が始まったとか(パネルにそう書いてあった気がする)。

紋も綺麗に繋ぎあわされてる☆

さぁもうだいぶおなか一杯になってきましたけど、まだあるんです!もう私、これ書いてるのでもヘロヘロです。

【きものの部屋】希林さんのお着物!はっきり言ってやばいです!酸欠にご注意!⑤お着物ラスト駆け抜けます!そして見つけた!

このトルソー着物の台の周りに白い線が引いてあります。1回目に行った時は「この線より内側に入らないでください」って注意書きのパネルが貼ってあったんですけど(この写真でも奥の方にちょっと見えてます)、2、3回目に行ったときには、あらぬ方向に散乱しちゃってました(笑)。皆さん守ってないわけじゃないんですよ?内側に入らないように着物に触らないように注意しながら、でも夢中になって身を乗り出して見たくなる着物ばっかりなので、ついつい靴先がそのパネルにひっかかちゃうんでしょうね。

で。4回目(最終日)に行ったときには、立ててありました(笑)

この攻防にちょっと笑っちゃうっていうね(笑)

いえいえ攻防だなんて。それだけ人を夢中にさせる展示であり、そこに応えてくださるそごう美術館さんに脱帽ですとも☆本当にありがとうございます!

さぁ見ていきましょう☆

これも実は、染め色の濃淡が違う片身替りのお着物だそうなんですが、照明の関係かな、そこまでぱっきり違う感じはせず。そしてこの写真だとわかりにくいんですが、地紋と色がすっごく綺麗で!あと袖裏の赤!

で。ぼかしの八掛見ようとめっちゃぐるぐるしてたんですけどね、

袖口と袖裏の色も違ってるんですね。素敵。そいでもって半襟の柄に小物遣いの絶妙さたるや!

次行きますよ!

アンティークの紋付に黒羽二重を裾と襟に切嵌め。帯も実は切嵌め。潔いくらいに八掛も黒、半襟にも柄黒。

くぅ~っっ!カラフルなのからシックなのから、自由自在すぎます希林さん!

はい次!

青にあっさりした白の縞の結城紬に、袖裏を赤、袖口と八掛を紫!そこに抹茶色の地に紫刺繍の半襟、帯は、、、昔の布団生地ですって👀!布団ね、うん、もう何も言わない。

はいつぎ!

映画の衣裳。たぶん『モリのいる場所』で間違いないと思います。

着物の格とか季節とかで、いつも迷ってしまうという皆さん!左下のパネルを拡大して読んでみてください!

『希林さんは、似合えば格や決まりごとにこだわらず着ていましたから(石田節子)』

着物警察なんかもう怖くないですよ!奴らになんか言われたら笑顔で言い放って颯爽と歩き去ってやりましょう☆

「あらそうですね。でも私、樹木希林さんが好きでして」

はい、つぎぃ!

私、知らなかったんですけど、漆って布にもなるんですね!会場内、何点かありました!

これ ↓ とか、この写真の後ろに見えてるトルソーの帯(最初に紹介したモノトーンの着物に合わせた帯です)とか。

独特な光沢の高級感と、何とも言えない色気が漂う感じ、、、。私、漆の器とか食器とかにすごく憧れてるんですが、着物にもドキッ。

さぁだいぶ終わりが見えてきたぞ!つぎぃっ!

私の写真だとやっぱり伝わらないけど、↑この帯の刺繍、グラデーションがすごく繊細で本当に美しかった。

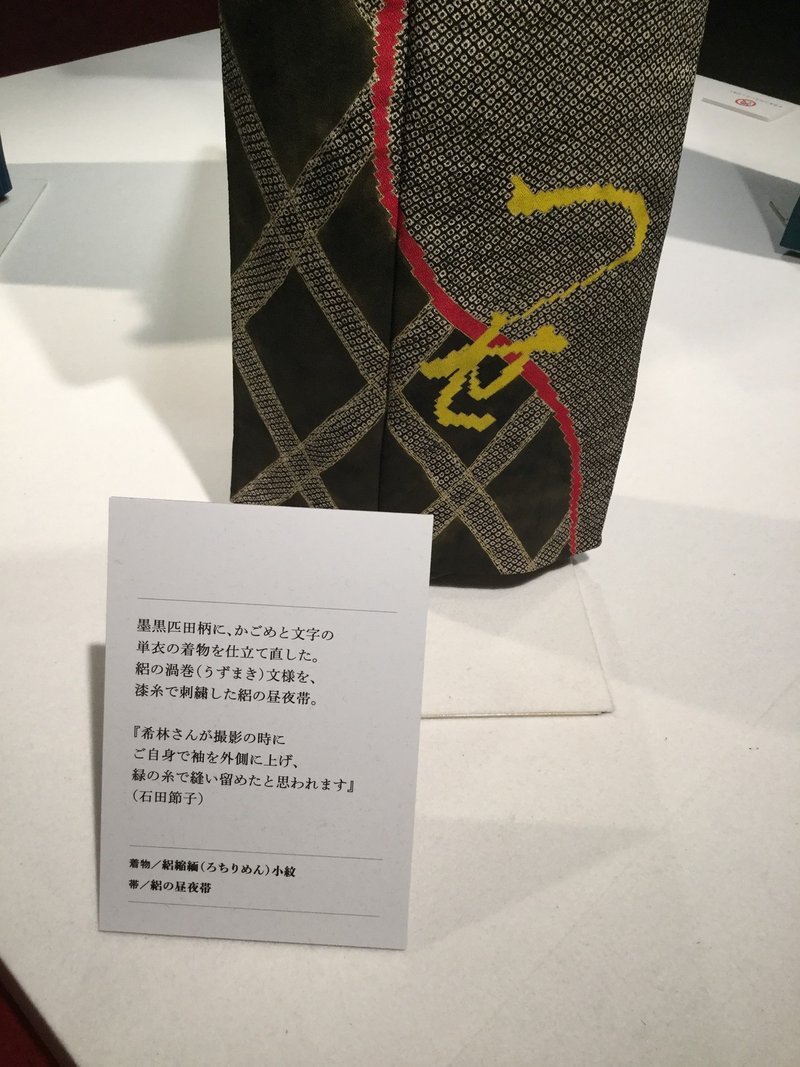

そしてこの着物 ↓、柄の感じがすごく好きで、わぁ♡って見にいったんですけどね、

またも石田節子さんの言葉に、、、

『ご自身で袖を外側に上げ、緑の糸で縫い留めたと思われます』

ふむふむ?あ、ほんとだ👀

私「………。意外と…雑くないですか…」友人「……たしかに(笑)」

だって、これだけ切嵌めだ八掛だ片身替わりだって仕立て直してて、この着物だって仕立て直してるのに、、、ここにきてこの雑い感じがまたものすごくツボってしまい、、、

なんかもうやっぱり樹木希林さん大好きですほんとに!

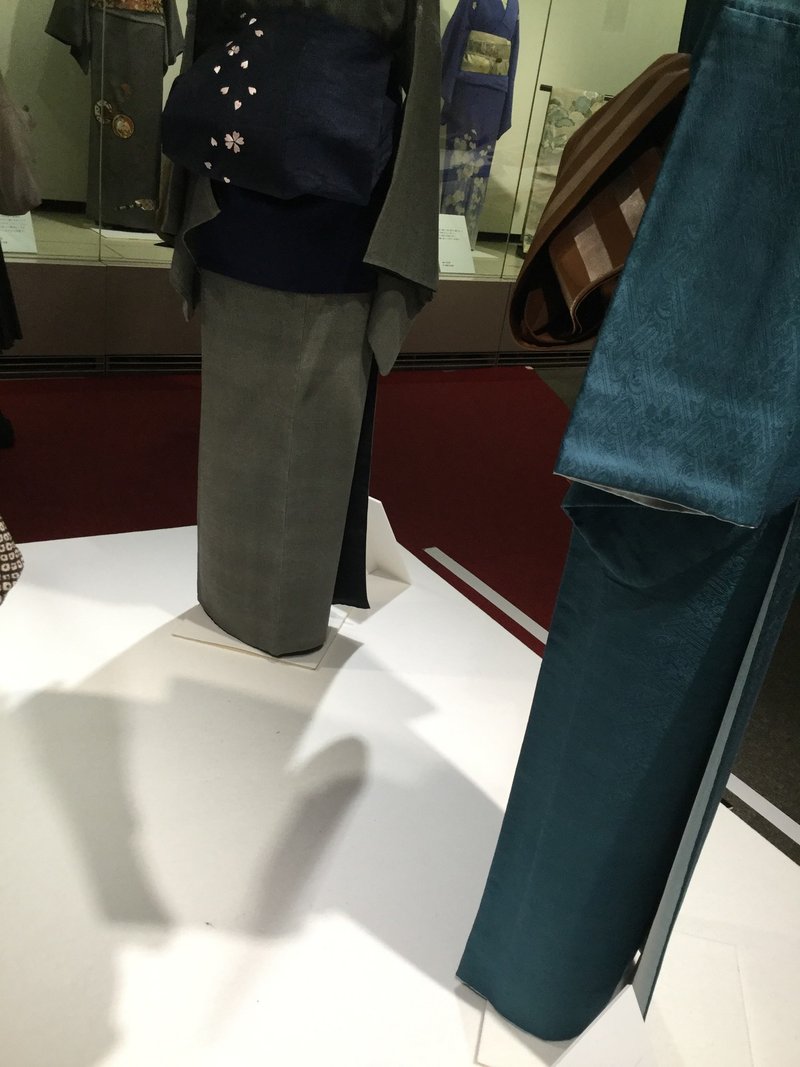

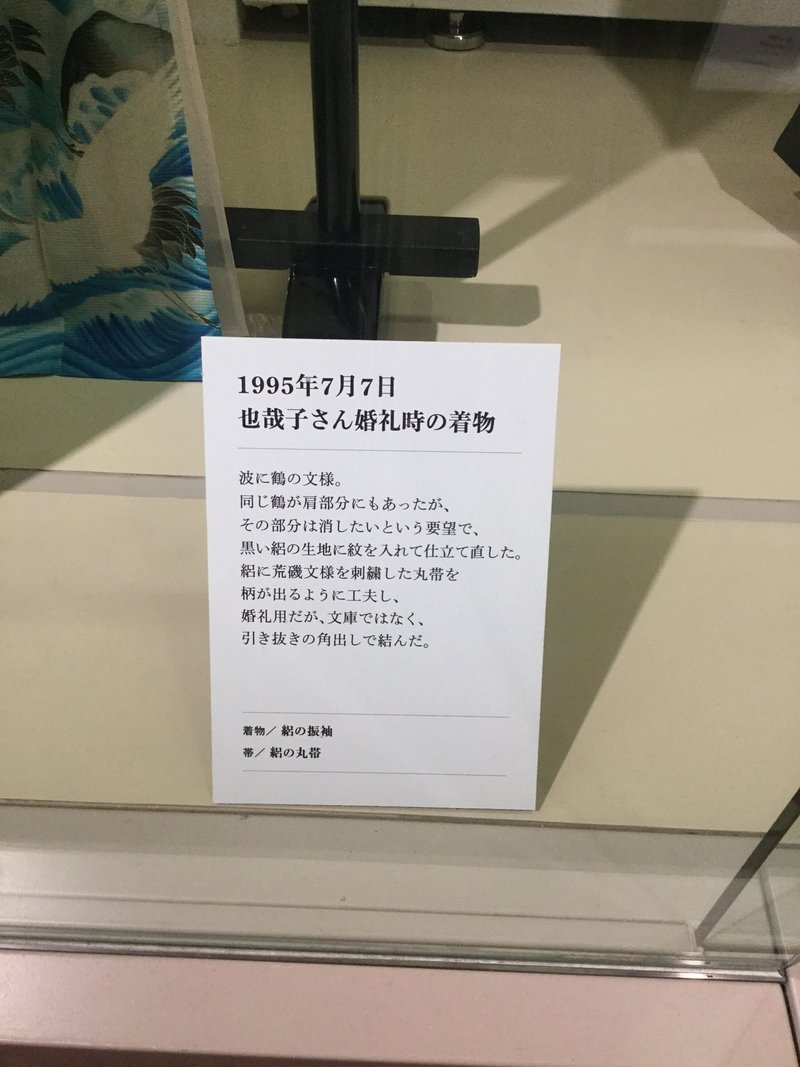

ちょっとガラス展示に戻りますね。

娘の也哉子さんの婚礼の時のお着物ですって。何回も言うけど私の写真が下手なのが申し訳ない.。。この帯の鯉なんか、実物見ると迫力ありすぎて鯉に見えないの、なんかもうすでに龍に見える。

「肩の鶴は消したい」って言って、消せるものなんですね。。。この展示の形だとその肩が見えないじゃないか!と思ったら、写真がありました♪

【きものの部屋】の入り口のところに。

確かに肩に鶴はいないし、ブーツはいてるし、かっこよすぎ。

そしてその横に、

はい!前編から読んでくださってる方!これです!

ゼクシィのCMのご夫婦の衣裳、展示されてるんですよ!なぜか希林さんの衣裳の写真を撮り忘れてました。。。無念。。。だったので!4回目にちゃんと撮ってきました!

それでですね、4回目に行って、やっと気づいたんです。

このお着物、『万引き家族』で希林さんが日本アカデミー賞を受賞されて、亡くなられた希林さんの代わりに授賞式に出席された也哉子さんが、着ていらっしゃったお着物なんです。

それに気づいて、また思わず泣いてしまって。。。

ガラス展示の中央に也哉子さんの婚礼の時の着物、その左脇に希林さんが着たゼクシィCMの衣裳、右脇に裕也さんが着たゼクシィCMの衣裳が展示されてるのがね、なんか素敵だなとも思ったんです、3回目に。それで、ほんとこのキュレーターさんのお話まぢで聴きたい。って思ったんですけど。4回目にそのことに気づいたら、もうなりふり構わず「なんて素晴らしい家族なんだ!」って叫びたくなってしまった。。。

キュレーターさん、本当にありがとうございます。素晴らしい展示です。ほんとうに。

そしてこちら。 ↑ 漆の羽織 !何点かあった漆のお着物のなかでも、この子に一際目を惹きつけられました。とにかく「すごい。。。」と思わず呟いちゃったんですけど、

これも、着てる写真があったんです!

この写真 ↑ !(【日常の部屋】の手前の展示スペースに)。私が一番泣いてしまった展示。。。

左下のパネル、拡大して読んでみてください。

『お気に入りでよく着ていた羽織』。家族のシーン。裕也さんの隣の笑顔。。。もう。。。やっぱり。胸が熱くなる。

さぁ、展示内容に涙と驚きとワクワク大満足して次のエリアに向かおうとしたところでですね、見つけましたよ!

ああああああ!袖を雑に縫い上げてた着物!(↓これですね)

これ、、、もしかして、、、

私「この羽織を着てから、袖が長いことに気づいて、慌てて縫い上げたんですかね…」友人「それ、あるあるな感じするわ…(笑)」

まぁ真相はもちろんわかりませんけどね(笑)もしそうだとしたら、今頃天国から、「あらやだ」って言ってそうな気がします♪

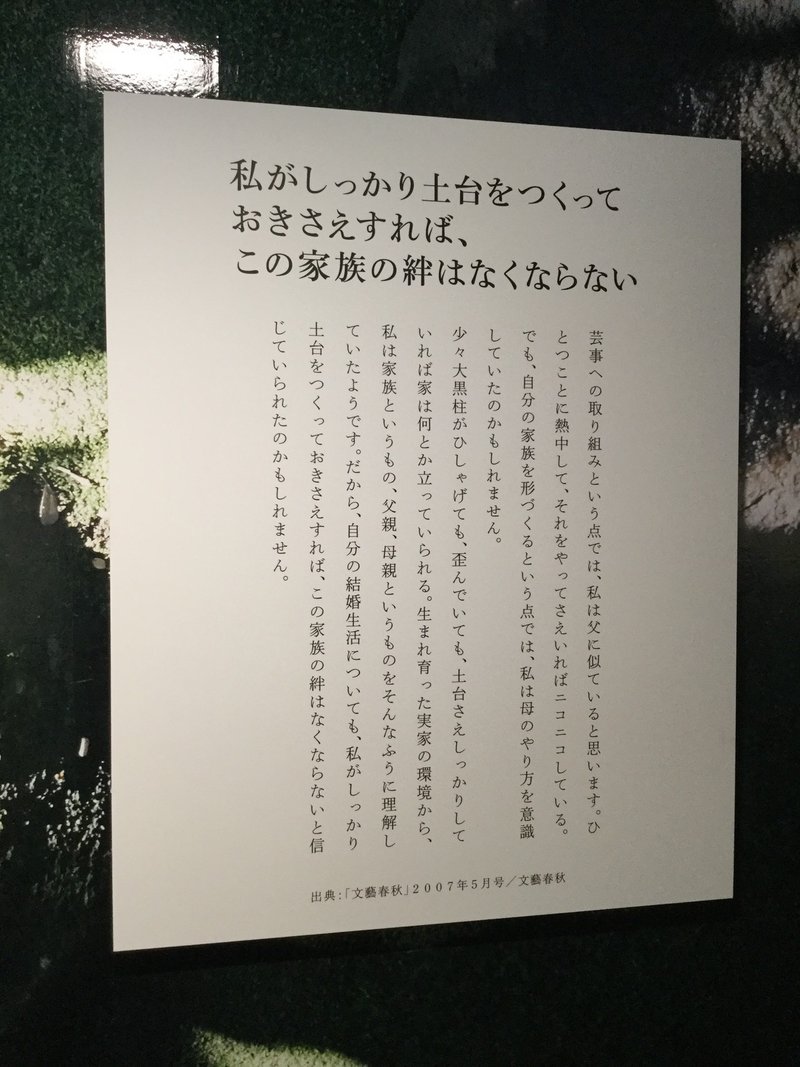

【きものの部屋】の最後は、このパネルで ↓ 。

”「なんとかならないかしら……」という希林さんの一言が、(中略)多くの職人たちの手を経て、考えられないような工夫や手間が施され、希林さんの<きもの流儀>が形になっていきました。”

もう一度、今見てきた着物たちを、思い返してみます。二度見したもの、唸ったもの、笑ってしまったもの、思わず歓声を上げたもの、うっとりと見入ってしまったもの、、、そのひとつひとつのいちばん最初に、

希林さんの「なんとかならないかしら……」

そう思ってみると、さらにこの着物たちが活き活きと迫ってくるのです。石田さんや職人さんたちとの会話を想像して、わくわくしてくるのです。

『光る場所に置いて活かしたい』という愛に、またも胸がいっぱいになるのです。

【きものの部屋】のお話、これにておしまい。ひとまず、お疲れさまでした。

【京都の部屋(そごう美術館限定)】希林さんが京都で通った何必館の展示

【京都の部屋】は撮影禁止です。一回目に行ったときは、【きもの部屋】を出て本当に息も絶え絶えだったので、じっくり味わう余裕がなかったのですが、3回目にしてゆっくりと見て回ったら、本当に素晴らしい展示がされていました。

映像展示スペースの前に椅子があり、その映像もとても沁み入るので、そこでひと息つけて、ゆっくりご覧になるのをおススメします。

芸術、美術、だれかとの縁、人との繋がり…。

希林さんのお人柄を入口に、大切な何かを垣間見ることのできる展示です。

【言葉の道】希林さんが様々なメディアに残した言葉たち

言葉達のパネルの背景になっているのは、お庭の写真だと思われます。

【京都の部屋】の展示品のなかには、何必舘の館長さんに宛てた希林さんのお手紙も。そこには、お家を建てているときに館長さんが「僕なら庭を広くする」と仰って、その通りにしたら大成功だったと嬉しそうに報告されているものも。

このお庭を、希林さんは本当に愛していらっしゃったのだろうなぁ。

『だから私のなかに、愚痴っていう言葉がないのよ。(中略)そういうものに出会ってしまった自分、というふうに思うから。』

土台って結局、自分がいっしょに居たいと思える人との”在り方”、だろうか。

”誰のせい”でもない、”こうあるべき”でもない。私自身が”こうでいたい”に、素直に大切に向き合っているか。

裕也さんの隣の、あの笑顔を思い出す。

今は私は、「まだ若い」と言われる。健康だし、元気だ。でもいつか何かを抱えたときには、この人の言葉を思い出せたらいいなと思う。

でもね。これには ↓ 、、、、ぐうの音も出ない。。。(ワタクシ、俳優の端くれなので、、、(笑))

が、がんばれわたし。

最後まで読んでくださった方、ほんとうにほんとうにありがとうございました。

これにてほんとの、おしまい、おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?