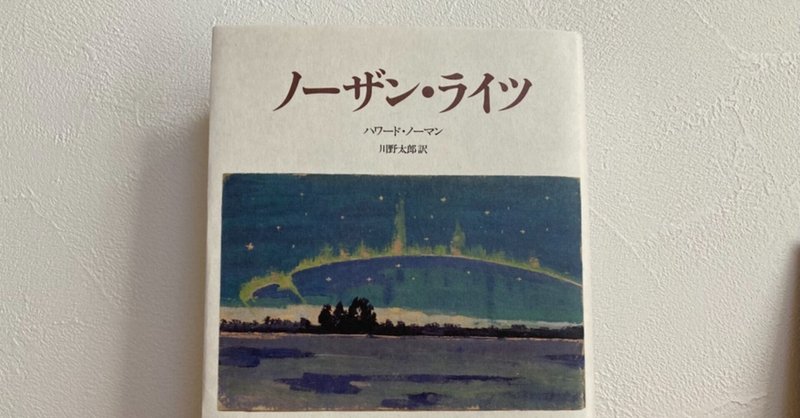

『ノーザン・ライツ』

ハワード・ノーマン 著 川野太郎 訳

カナダ北部、一軒だけの村に住む少年ノアにはペリーという親友がいて、ある年から、夏の間をペリーの住むクイルという村で過ごしていた。クイルでは生活の中に狩猟の文化が残っていたり、共に村に住む先住民クリーの人々との交流がある。クイルの村、そしてペリーの家は、ノアにとってたしかな居場所となる。14歳のある日、ノアは父が持ち帰ったラジオでペリーと交信しようとするが、ラジオを通して初めてノアのもとに届いたのは、ペリーの死を知らせる言葉だった。

ノアの父・アンソニーは地図制作者で、時おり帰ってきたかと思えば突然行方をくらます。しかし、孤児だったシャーロットを連れ帰って家族の一員にしたり、ノアとペリーとを出会わせたのもアンソニーだ。母のミナはアンソニーに振り回されながらも、ノアとシャーロットの母親であり続ける。シャーロットは幼い頃に両親を失うが、ミナに愛情を注がれ、側からみれば明るい女の子に思える。

ノアとペリーの関係性は心地良い。『帰れない山』の2人も心地良い関係だったけれど、この本の中ではその心地良さをノアが言葉で表していて、その言葉ひとつひとつに共感した。

「沈黙がぼくとペリーのあいだでまったく重みにならなかったことを思った。」

「ぼくたちのあいだには気安さがあり、考えにはそれにふさわしい重みがあって心地よかった。」

後半ではペリーの村を離れ、家族の物語が中心となる。家族でトロントに移り新しい生活を作りあげていく中で、時折ノアが見せる気持ちに私はとても共感してしまった。物語の最後、ノアをスケートリンクに向かわせた場面は、私自身が仕舞い込んでいた気持ちを浮かび上がらせた。トロントでもノアには大切な出会いがあって、その度に「あぁ良かった」と息をついた。読み終えた時には、もうすっかりノアと友達になったような気分で、ノアと喋りたいと思った。

私は自分のことをあまり喋らない人間だと思っている。それは一つには、感じたことや考えたことが自分の中で認識されて言葉になるまでに時間がかかり、会話のテンポを遅らせてしまうからだ。何かを感じてはいても、何を感じたか、どう感じたかということが自分の中で見えてくるまでに間があり、それから言葉を探して形を作っていくような感じで、とても時間がかかる。早くしなければと思うと、まだ見えていないのに間に合わせで形を作り上げてしまい、後から「違った…」となることも多い。

本を読むことは私にとって、感じてはいるけれど見えていないものを浮かび上がらせたり、形を作るための材料になる言葉を拾う、そういうことかもしれないと思った。ノアは、そのことに気付かせてくれた。

私の中ではノアはもう友達だけれど、本そのものが友達だということもわかった。やっぱり私には本が、言葉が必要だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?