2024年福生市長選挙・奥多摩町長選挙レポート

このところ西多摩地区の首長選挙が相次いで実施されている。4月の福生市長選挙と、5月の奥多摩町長選挙である。どちらの選挙でも残念ながら候補者には会うことが出来なかったのだが、備忘のためにもレポートにまとめておくことにしたい。

福生市も奥多摩町の所属する西多摩地区は、かつての「西多摩郡」である。西多摩郡は1878年(明治11)に発足。当時は1町(青梅町)93村。現在の青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村を含む地域であった。当時は神奈川県に属していたが、1893年に東京府の管轄となる。その後、1951年に青梅市が誕生して西多摩郡から離脱。1970年に福生市、1972年に秋川市、1991年に羽村市が離脱。1995年には五日市村と秋川市が合併してあきる野市となり離脱した。現在の西多摩郡は瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村の3町1村となっている。

西多摩地域は572.70平方キロメートルで、東京都の1/4を占めているが、その79%が森林地域となっている。東京都というと一般的に都会のイメージがあるが、そう思って西多摩地区を訪問するとその田舎ぶりにと戸惑わされるだろう。東京都とは都会から自然まで多彩な側面を持っていることに改めて気付かされる。

◆福生市長選挙

福生市は西多摩地区の一番東側に位置している。その福生市長選挙は4月21日告示28日投票で行なわれた。

立候補したのは次の2名。

加藤 育男 70 無所属・現(自民党、公明党推薦)

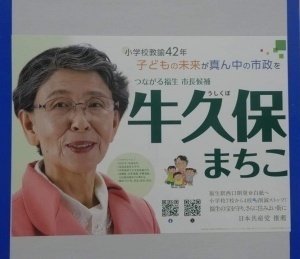

牛久保真知子 71 無所属・新(共産党推薦)

5期目を目指す現職の加藤育男市長に、共産党が推薦する元小学校教諭の牛久保真知子候補が挑む。

この2人の対決は4年前の前回と同じ。前回は大差で加藤市長が当選している。そういう意味ではあまり代わり映えしない。

なお、前回の結果は次の通りである。

当選10,865(76.79%)加藤 育男66 無所属・現

3,284(23.21%)大久保真知子 67 無所属・新

ウォッチしようと試みたのだが、両候補ともネットで遊説予定を公表していない。そこで何度か福生駅で下車したものの、結局候補者には会えず仕舞いだった。無風選挙で、候補者がどちらも70代では盛り上がりを期待するほうが難しいのかもしれない。

◆福生市長選挙投票結果

福生市長選挙は4月28日投開票された。

結果は次の通り。

当選11,051(71.15%)加藤 育男 70 無所属・現⑤(自民党、公明党推薦)

4,481(28.85%)牛久保真知子 71 無所属・新(共産党推薦)

投票率は35.03%で、前回の31.29%を上回った。

現職の加藤育男市長が、共産党推薦の牛久保真知子候補を大差で下し、5選を決めた。前回とほぼ同様の結果である。ただ、加藤市長は前回よりわずか186票増やしたに過ぎなかったが、大久保候補は千票以上も得票を上乗せしている。与党や多選への批判は確実にあったようだ。

そう考えると野党側はもっと勝てそうな候補を選ぶべきだったのではないか。

◆奥多摩町長選挙

奥多摩町は西多摩地区は東京都で一番西に位置する自治体である。東京都では一番面積の広い自治体であるが、町の大半は山林で、町全体が秩父多摩甲斐国立公園に含まれている。奥多摩町長選挙は5月7日告示12日投票で行なわれた。

候補者は次の通り。

若菜 伸一 66 無所属・新

師岡 伸公 70 無所属・現②

現職の師岡伸公町長に、元・奥多摩町教育長の若菜伸一候補が挑んだ。

町役場の新庁舎建設の是非が争点となり、若菜候補は見直しを主張していた。

選挙戦の最中、奥多摩町を訪ねた。残念ながら候補者に会うことは叶わず、結果的に小旅行をしただけになってしまった。

せっかくなので町役場に立ち寄って選挙公報を入手した。B3版で他の自治体よりも大きいというのが印象的であった。

◆奥多摩町長選挙開票結果

5月12日、奥多摩町長選挙が投開票された。

結果は次の通り。

当選1,781師岡 伸公 70 無所属・現②

950若菜 伸一 66 無所属・新

師岡町長が大差で再選を果たした。

投票率は68.30%で前回の73.13%を下回った。8年ぶりの町長選で現職の河村文夫町長が落選した前回ほどの盛り上がりは無かったといえる。

◆まとめ

福生市長選も奥多摩町長選も盛り上がりという点では正直今ひとつであった。候補者にも誰ひとり会うことが出来なかった。

しかしこういった地味な地方の選挙であってもきちんと記録していくことは大切である。マスコミの報道を見ているだけでは気づかない思わぬ発見があるかもしれない。それこそが選挙ウォッチの醍醐味であると言える。今後も可能な限り小さな自治体の選挙であってもウォッチし、記録としてレポートにまとめるようにしたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?