【三麻】オナテンの考察とかなんとか

発端

オナテンの可能性がそれなりにある時、「オナテンの可能性がある程度あるからアガリ率下がって押せない」のか「オナテンの時に放銃しないから押せる」のかよく分からん

— 兵庫のひよこ (@hyogo_hiyoko) March 13, 2024

かなり簡略化して計算しましたが、自手と相手の打点に何倍の差があるかで求まりそうです。例えば子vs子なら打点が相手の3倍未満であれば有利に働き、3倍以上であれば不利に働くようです。

— 語彙力喪失仮面 (@donpafu) March 13, 2024

概ね以下の倍率が分岐点になると思います。

vs子:3.0

vs親:2.5

自親:1.5

ちなみに結論はこのツイート内の数値と全然違ったので、結論だけ見たい人は目次から『まとめと考察』の項に飛んでください。

もう少し掘り下げる

まず冒頭のツイートは条件設定が甘かったため、以下の条件で再度計算を行う。

オナテンとは一般に、自家と相手の待ちが完全ないし部分的に一致している状況を指す。中でも完全に一致している場合を、ここでは『完全オナテン』と定義する。特に断りのない限り、オナテンとはこの完全オナテンを指す。

オナテン時

11巡目, 両面聴牌

和了45.0%, 放銃0.0%, 被ツモ45.0%, 横移動0%, 流局10.0%

和了は常にツモ和了とし、打点は子でロン時の4分の3、親で3分の2とする

非オナテン時

11巡目, 両面聴牌

和了48.7%, 放銃16.6%, 被ツモ22.7%, 横移動1.9%, 流局10.1% (*1)

和了割合はツモとロンを4:3とし、和了打点は上述の条件で計算する

・流局時は+800点の収入とする

・供託、積み棒は0本とし、局中に供託は増えないものとする

・連荘期待値は考慮しない

・オナテン時のダブロンは考慮しない

・簡略化の為、点数計算や符計算の切り上げによる誤差は考慮しない

例えば子vs子の被ツモは被ロンの4分の1で固定とし、1000点の被ツモでも-300点ではなく-250点として扱う

(*1) みーにん. データで勝つ三人麻雀. 三才ブックス, 2019, p.113

特に断りのない限り、この条件を元に計算を行う。

case.1 子vs子

まず相手の打点を放銃失点2000点、被ツモ失点500点として計算した。

自家のロン打点が2748.70点以下の手であればオナテンが有利になり、それ以上の手であれば非オナテンが有利となるようだ。

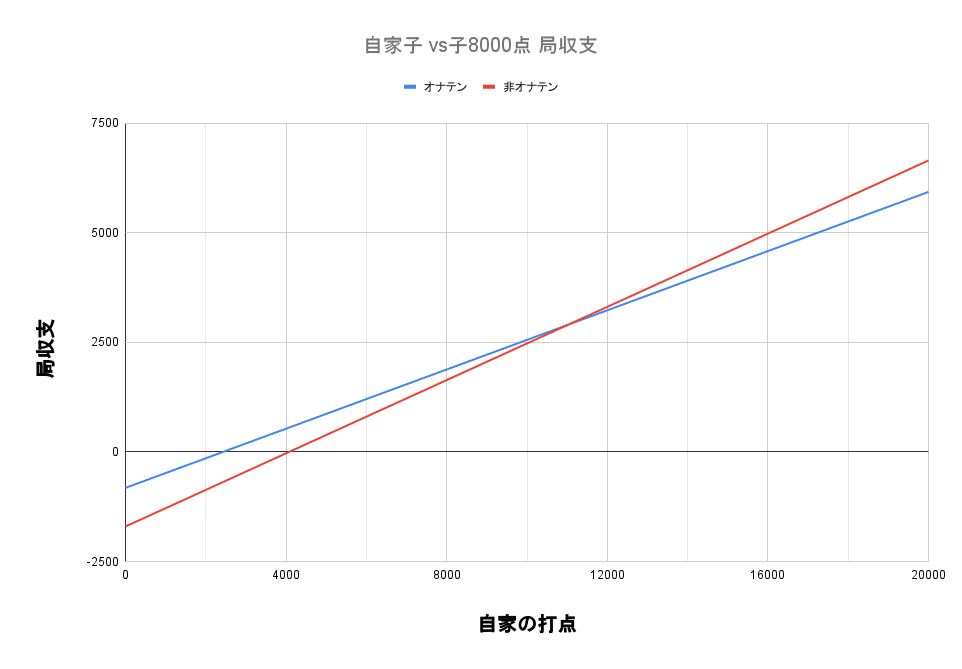

次に放銃失点8000点、被ツモ失点2000点。

これは自家のロン打点11024.84点が分岐となった。

他の数値でも計算を行ったが、自家の打点が概ね相手の1.37~1.38倍以上なら非オナテン有利で、それ以下ならオナテン有利という傾向で一致した。

実戦上は逆数を取り、相手の打点が自家の0.72~0.73倍以上ならオナテン、それ未満なら非オナテン有利として判断した方がよさそう。

case.2 子vs親

vs親3000点で自家3430.56、vs親12000点で自家13752.28が分岐点。

相手の打点が自家の0.87~0.88倍以上ならばオナテン、それ未満なら非オナテン有利。

case.3 自家親

自家親の場合、2000点相手で1353.71、8000点相手で5444.86が分岐点。

相手の打点が自家の1.46~1.47倍以上ならオナテン、それ未満なら非オナテン有利。

まとめと考察

// ツイート時とは定義を逆数に変更しています

待ちが完全に同一なオナテンについて、現状の結論は以下の通り。

・オナテンには有利なときと不利なときがある

・有利不利の境界は、(相手の打点) / (自家の打点)で決定される

子vs子:0.72~0.73倍

子vs親:0.87~0.88倍

自家親:1.46~1.47倍

(自家の打点) * (上記倍率) < (相手の打点) ならオナテン有利

(自家の打点) * (上記倍率) > (相手の打点) なら非オナテン有利

例えば、子vs子は自家が8000点聴牌なら、相手が8000*0.72=5760点より高ければオナテン有利、低ければ非オナテン有利になる。

これは、相手の打点が低ければ放銃リスクを背負って和了率を上げることが有効だということを示している。

子vs子の被ツモ失点が放銃の4分の1で済むのに対し、子vs親では3分の1であることから、相手の打点が同じなら親相手の方が非オナテン有利になる。ただし、親のロン打点がそもそも子の1.5倍であることを考慮すると、相手が同じ翻数符数ならむしろ親相手の方がオナテン有利になり、現実的には親相手の方がオナテン有利になる状況は多いと思われる。

自家が親の場合、例えば自家が12000聴牌であれば、相手が17520点以上ない限りは非オナテン有利である。これは、放銃を回避しても被ツモで半分毟られるせいで、オナテンで放銃回避する恩恵が薄いという点が大きい。また親番は子番よりツモ損時の損割合が大きいという点も影響していると考えられる。親番は出来るだけオナテンは回避した方がよい。

ただし、いずれにしても『放銃率が高い方の牌を押して非オナテン待ちを選ぶ』といった選択が出来るほど期待値に差はないため、待ち選択は基本的に切る牌の安全度で選んだ方がよい。

◆追記

補足を書きました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?