2017年 中高生部門 優秀賞

◎優秀賞 野上日菜子さん 中2

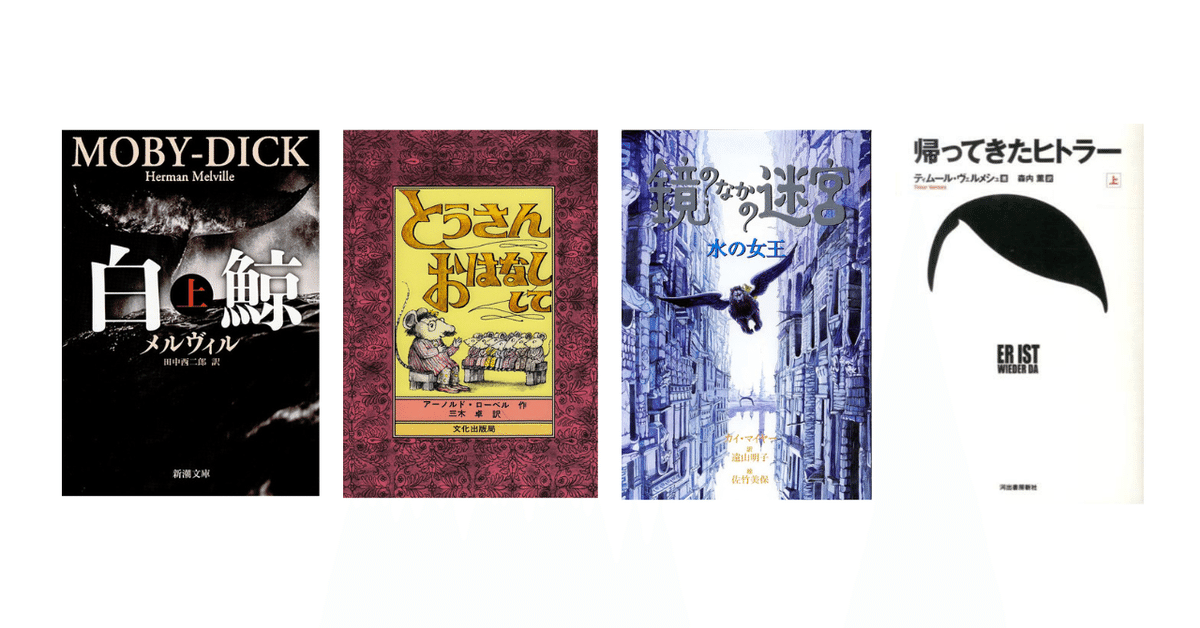

『白鯨』 ハーマン・メルヴィル作 田中西二郎訳 新潮社

【作品】

「白鯨」のクライマックスとなるエイハブ船長とモービー・ディックとの戦いは、日本の海(太平洋)で行われる。時代は江戸時代である。アメリカは、十九世紀には、太平洋に鯨を獲りにきていたわけである。それが二〇〇年後の今では、捕鯨反対側に回っている。何がアメリカを反対の方向に導いたのか考えてみた。

十九世紀は、捕鯨の最盛期であり、特にアメリカやイギリス、オーストラリアやノルウェーの舟が多く、日本周辺に出没した。主な目的は、灯火や機械油用の鯨油の確保である。太平洋の漁場としての価値もそれほどに高かったと推測される。この本の主人公をのせたピークォド号は、北米捕鯨の中心地である米国東海岸のニュー・ベッドフォードから南下し、アフリカの喜望峰を回り、インド洋を経由し、台湾を左に見ながらバシー海峡を渡って太平洋まで遠征してくる。気が遠くなるような距離だ。航海途中で水や食料を調達することが重要となる。一八五三年にペリー提督が浦賀沖にやってきて開港を迫った背景には、日本で、水や燃料・食料を確保するのが目的であったと言われている。彼は、翌年もやってきて、日米和親条約を締結するわけで、捕鯨業の中継基地としての日本にいかに期待していたかが分かる。長編小説の最後のシーンである鯨対人間の戦いに日本の海を選んだのは、うなずける。また、当時の捕鯨場としての太平洋の賑わいが想像できる。

ところで、主題のアメリカの捕鯨反対論への転換であるが、その原因を「白鯨」という小説の中から考えてみたい。そこには、幾つかの暗示的な言葉がある。死神とか悪魔という単語は頻繁に出てくる。例えば、イシュメールは、「死神の顎に向かって後ろ向きにボートをこぐ」と表現している。これらは、単に怖いというだけでなく、鯨を心の底から忌み嫌っているということである。だから、その反動で鯨をどこまでも追いかけ、是が非でも捕えたいということだ。また、エイハブ船長は、「白鯨は、私には常に白い壁のように存在していた」と言ってくる。白い壁といえば、ドーバーの白い壁を連想する。石灰岩でできた崖は、海を渡ってやってくる外敵からの侵入を防ぐのに格好の姿である。また、海の青さと相まって、見る人の目に荘厳な感じを与える。そして、もちろん神という言葉も頻出度が高い。キリスト教徒の国であるから当然のことであるが、特に船乗りに代表される自然に深く関わる仕事をしている人々は、相手の神秘性を触れてはならないものとして崇めたと考えられる。

現実的には、太平洋において資源の減少が起きた。さらに、ペンシルベニア州では、油田が発見され、灯火用の鯨油の需要が減少した。また、米国西部でのゴールドラッシュにより、捕鯨に従事していた労働者が一攫千金を夢みて、転職してしまったことも事実である。そうは言っても、そして、アメリカの人たちの合理的精神の部分を差し引いても、神への畏敬の念は、二〇〇年後の後継者たちにも、同様の心理的現象として残っていたに違いない。捕鯨船ピークォド号に乗り込んだ荒くれ男たちに、スペインの金貨を見せて洗脳するエイハブ船長。嵐が舟を襲うが、豪雨と強風の中でも帆を下ろせと命じないで、一心不乱に白鯨を追いかける狂気。捕鯨仲間のレイチェル号のガーデナー船長が見失った十二才の息子を血眼になって探し回っているのを横目で見ながらも、捜索協力を否定するエイハブ船長。捕鯨反対は、彼の神を恐れぬ行動へのアメリカを挙げての猛反対なのだ。

◎優秀賞 未来さん 中3

『とうさん おはなしして』 アーノルド・ローベル作 三木卓訳 文化出版局

【作品】

人が幸せに生きるためには、一体何が必要なのだろうか。お金だろうか。社会的に高い地位だろうか。この絵本を読んだ今では、それはもっと泡沫で、温かい何かだと考える。きっと今の私たちにはまだよく分からなくて、足りないものだ。

ある日の夜、子ねずみたちに頼まれて、とうさんはおはなしを、七つ語り始める。寝る前のおはなしって、何だか不思議。昼間に聞いたらただのきれいごとに思えるのに、夜だとまるで空の星みたいにきらきらと輝いているように感じるから。子ねずみたちも、とうさんの口から溢れ落ちるおはなしを、とても楽しみにしていたに違いない。そのおはなし一つ一つが、幸せに生きるためのヒントだということを知らずして。

ある子ねずみがお母さんねずみと一緒に出かけたときの話が、一番印象に残っている。子ねずみは空の雲を見て、ねこが自分を襲おうとしていると思い、とても怖がる。お母さんねずみは優しく子ねずみをなだめるが、その日、子ねずみは二度と空を見上げなかった。

同じようなことを、私は経験したことがある。ある友達のグループにいたとき、私はしつこくテストの点数を聞き出されていた。言いたくなくて黙っていると、今度はどうせ良いから、百点だからとはやし立てられた。どうしてそんなこというの、と聞くと、

「だって自分の点数ちゃんと言わないからじゃん。」

と強く非難された。

絶対に言わなくてはいけない義務ではないのに、強制的に言わそうとされて、従わなかったら非難して、デマまで流して。理不尽すぎて腹わたが煮えくりかえりそうだったのに、何故か私はそれよりも、恐怖で頭がいっぱいになった。怖かった。あの子ねずみと同じで、そこで立ち向かってしまったら、巨大な雲のねこのような「仲間意識」に飲み込まれてしまう。一人ぼっちになってしまう。孤独は、嫌だ。

このおはなしは、その人にとって悲しみや痛みをともなうような恐怖に直面したとき、それは心の傷となって後遺症のようにその人を苦しめ続けるのだ、ということを伝えたかったのだと思う。私は今でも孤独になってしまうことを極端に怖れ、誰かの怒りに触れないように、置いていかれないように、ひっそりと生きている。けれど私も子ねずみも、幸せな生き方をしていない。ねこという、一人という恐怖におびえて、自分の弱さに身を隠しているだけだ。心の傷は、自分の弱さ。心の傷をいたわり、時には誰かの手をかりる勇気を持って、立ち向かうことが必要なのだ。

とうさんのおはなしの中には、他にも大切なことがたくさんかかれている。どんなに良いものでも、乱暴に投げ入れたら傷ついてしまうんだということ、前に進むためには時には自分のこだわりを捨てて新しいものを取り入れることも必要だということ、行き詰まってもどんどん物事を進めていけば、案外いい感じに仕上がっちゃうこともあるということ、背丈や見えている景色が違っても、心の根本的なところはつながっているんだということ・・・。当たり前と思うかもしれない。きれいごとと思うかもしれない。けれどそれは少しでも楽しく毎日を過ごすための、明日を生きてみようと思うための、道しるべなのだ。子ねずみや私たちにとうさんがしかけた、幸せの魔法なのだ。

今、私たちに足りないものは、描かれた物語の言葉の中から幸せに生きるヒントを見つけ出す力だ。成長するにつれ、長々とした文面を好むようになったこの時期にこそ、絵本の「おはなし」に触れる必要があると思う。「おはなし」の中には、今を、未来を少しでも楽しく生きるための幸せの魔法が、たくさん詰まっている。私も数多ある「おはなし」の星屑の中に、きらきらと輝く幸せに生きるヒントを見つけて、前向きに生きていきたいと思った。

◎優秀賞 倉光桃花さん 高1

『鏡のなかの迷宮』 カイ・マイヤー作 遠山明子訳 あすなろ書房

【作品】

全世界の全盲者の人口を、知っている人はどれだけいるのだろうか。私も今回調べてみるまで知らなかった。WHOの推計では、三九〇〇万人。弱視者も含めれば、二億八五〇〇万人いるとされている。およその数になっているのは、途上国に多くいるとされているから。この中でも職に就けているのはわずかだろう。もし三億以上の人数の人々が平均的、もしくはそれ以上の視力を手に入れ、働くことができるようになったとしたら。世界はどう変わるだろうか。

私の読んだ「鏡の中の迷宮」という本は、2人の女の子、メルレとジュニパが孤児院から鏡工房へと引き取られる所から始まる。2人のうちジュニパは生まれつき全く目が見えない。引き取られたということは、鏡工房で住み込みで働くということ。ジュニパは、工房の主がわざわざ目の見えない子を引き取って仕事を教えてくれるのだと思っていたが、そういうわけでもなかった。実はもっと驚くべきサプライズが待っていた。

工房の主アーチンボルトは、魔法の鏡を作ると噂されている。彼は2人がやってきてすぐ、仕事の助けとなるようジュニパに2つの鏡を与えた。魔法の眼鏡でも作ったのだろうか、いや違う。アーチンボルトの魔法の鏡は、ジュニパの目そのものとなった。眼球を取り除いてはめ込まれた2つの「眼」は彼女の生活を一変させた。もう一人の少女メルレはその「眼」の見た目に驚きとまどうが、ジュニパは初めて見る世界に喜び、楽しんでいた。人混みの中へ行く時は、驚かれたりじろじろ見られるのを防ぐため「眼」を隠しこそするが、他の人と何一つ変わりない、ましてやそれ以上によく見える「眼」を手に入れたのだ。この魔法のような技をアーチンボルトは科学だという。それならば、この技術を現実でも再現できないだろうか。

先天的な疾患に「両眼性無眼球症」という病気がある。生まれてから何度もの手術を繰り返し、この病気と生きている少女がいるのをご存じだろうか。妊娠中に眼球がうまく発達せず、彼女の場合驚くほど小さい眼球らしきものがあるというだけで光も感じることすらできない。眼球が発達しなければ目の周りの骨も発達せず、顔に歪みが生じるからと医者の薦めもあって彼女は生後四十日から義眼治療を始める。義眼を入れるスペースを作るためにまぶたを縫って閉じなければならず、想像するだけで痛いと思えてしまう。痛みを乗り越えなければならないこの治療には、手術代や診察代などたくさんのお金もかかる。もし、治療をのり越えれば目が見えるようになると分かっていたら、治療に対する見方も変わってくるだろうか。アーチンボルトの技術が使えれば、生まれつきの視覚障害も治すことができる。鏡であればスペースが小さくても加工すれば入れることができるだろうが、顔の歪みを防ぐために同じ治療をするとしても目が見えるようになるならと考えることができるかもしれない。「眼」を、そして視力を得られたら出来ることは増えてくる。眼球を持っている人も持っていない人も、視覚障害が先天的な人も後天的な人も、三九〇〇万人もの人々が新たに光を手に入れられる。

私自身も家で目をつぶって少し行動してみた。少しの距離でもつまずいてしまうし、家族が見ているテレビの音だけが聞こえ、もどかしかった。慣れたら気にならないものなのかは分からないが、私には耐えられそうにない。また、暑い夏の時期エアコンのリモコンを見つけられずに熱中症に、と考えてみるとぞっとする。

しかし魔法としか思えない技術を再現することなんて可能なのか。作中、私の好きなセリフの一つに次のようなものがある。

「魔法っていうのは、ふつうの人には理解できない技術、まだできない技術や、もうできない技術のことを言うんじゃないかしら?」(一九五頁、一、二行目)

確かに、現代の技術でさえ何も知らない私から見れば魔法のように思えることがたくさんある。

この文章を書くにあたって、小説を読み直したり視覚障害について本を読んだ。この事を通して、ボランティア活動などで視覚障害をはじめとした障害を持つ方と交流し、近くでその気持ちを感じてみたいと思った。今は魔法でしかない技術が一般的に理解され、たくさんの人に「光」を与えてほしい。他力本願ではあるが、そう願わずにはいられない。

※参考文献

・WHOホームページ

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/

・日本WHO協会 WHOファクトシート

キーファクト部分の和訳

・倉本美香 産経新聞出版

『未完の贈り物「娘には目も鼻もありません」』

◎優秀賞 森麻奈歌さん 高2

『帰ってきたヒトラー』 ティムール・ヴェルメシュ作 森内薫訳 河出書房新社

【作品】

女の子というのは危険な香りのするものにどうしてか惹かれてしまうものである、というのが私が小学生の頃大好きだった赤毛のアンシリーズの何巻だったかに確か書いてあったが、本当にその通りだなと最近よく思う。私は完全に、この本の発する危険なオーラに惹かれてこの本を手に取った。そしてこの本は、読み終わるその瞬間まで、そしてその後も裏切ることなくスリルを味わわせてくれた。この本はヤバかった。時々後ろの著者による原注を読むたびに、自分が彼、Er に少しずつ洗脳されていることに気付きハッとする、そんなスリルを。

この本のEr、ヒトラーは、悪魔ではなく人間だ。そしてその周りの人たちは、私たちと同じ現代を生きる等身大の市民たちだ。かれらは、自殺したその当時のまま、2011年に生き返ったヒトラーを頭がおかしい人だと初めは言うが、徐々に、新鮮な笑いを与えてくれるコメディアンとして崇拝しだす。そして次第にそれは、コメディアンという枠を超えていく。

もし自分の周りに彼が現れたら、絶対に無関心ではいられないと思った。そしてそれは、突き放すか、付き随うしかないということだ。

この物語の続編をすごく読みたいと思った。トランプが大統領になり、イギリスがEU離脱に向けて歩み始めた今、この本の続編が書かれたらどんなストーリーになるのか。その答えを日々考えていこうと思った。この本はわたしの、世界の見方を大きく変えてくれた。

今、ニュースは彼の嫌いなメルケル首相の四選を伝えている。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

(注:応募者の作文は原則としてそのまま掲載していますが、表記ミスと思われるものを一部修正している場合があります。――読書探偵作文コンクール事務局)

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

▼『外国の本っておもしろい! 子どもの作文から生まれた翻訳書ガイドブック』(読書探偵作文コンクール事務局編 サウザンブックス社)を発売中です。過去の受賞作、審査員の座談会、コンクールのあゆみ、読書ガイドなど盛りだくさん! ぜひお読みください。