6限目:~続編~ODAとJICAとJBIC(国際協力編)「解体 国際協力銀行の政治学」

うだるような夏真っ盛りの中、ODAに対する興味の尽きない桐島です。

前回の5限の続きになります。問いは以下です。

GEの違いで分けるのも面倒なので、JBICという1つの組織が有償資金協力も、国際金融業務も両方担当すれば、効率が良い気がしないでしょうか?

JBICの国際金融業務とJICAの有償資金協力は、

GEという指標による数字上の違い(GE0%~25%=JBIC、GE25%~100%=JICA)で業務が分かれていますが、過去にJBICが両方担当していた時期もありました。

果たして、1つの機関が全て担当するのが良いのか、現在の形が良いのか、調べていきましょう。

今回参考にするのは、「解体 国際協力銀行の政治学」(草野厚 著)です。

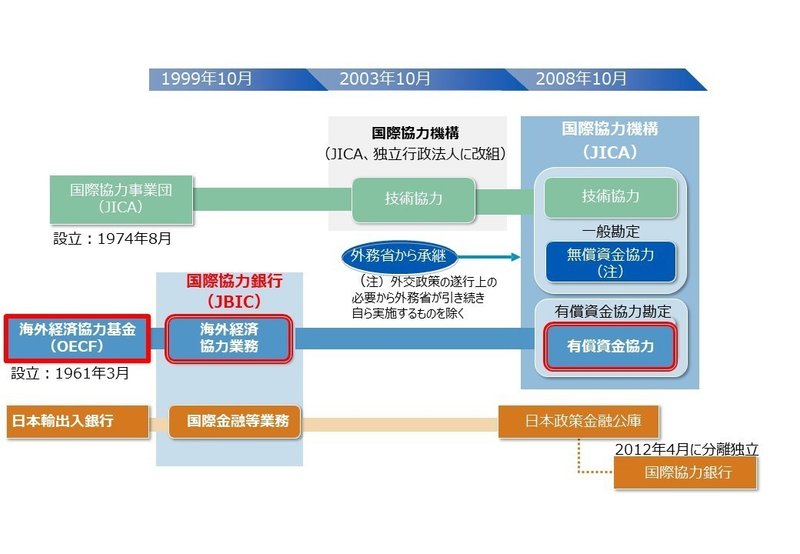

まずは以下の図を見ながら簡単な振り返りですが、1999年10月にJBICが発足(基金+輸銀)した後、2006年3月に小泉政権下でJBICの解体が決定。そして2008年10月には有償資金協力事業がJICAへと移管されました。

わずか7年余りでJBIC解体が決まったのはなぜか?

なぜ基金、輸銀は国際協力銀行として発足したのか、なぜこの2つの金融機関の「結婚」はうまくいかなかったのか?

この質問に答えるため「解体 国際協力銀行の政治学」を参照します。

まずは、輸銀の歴史です。

日本輸出銀行(輸銀)は1950年12月に成立しました。52年には輸入業務、保証業務、53年には海外投資金融、海外事業金融、57年には開発事業金融、64年にはリファイナンス業務が新たに追加されました。

※輸出金融=日本企業による発電・通信設備などのプラントや船舶、技術の輸出支援の融資。輸入金融=石油、鉄鉱石などの物資の輸入を支援する融資。海外投資金融=日本企業が海外で現地生産や資源開発などの事業を行う際の資金に対する融資。保証=民間金融機関等の融資、開発途上国政府等の公債発行、現地日系企業による社債発行等に対する保証。

この間、1961年3月に開発途上国向けにソフトな条件で貸付を行う業務を、日本輸出入銀行から別組織として独立したものが、海外経済協力基金(基金)です。

①本流の輸出入銀行から袂を分かったこと、②「銀行」ではなく「基金」という小規模な格下の名称を名乗らせたことから、「輸銀>基金」というヒエラルキー構造がわかります。

そして、別組織として独立させた理由は、

分離された理由は、経済協力開発機構(OECD)など国際社会から「ODAと輸出金融の一体化は援助政策が輸出促進に利用される可能性がある」という批判があったため(P48)

というわけで、冒頭の質問に対する答えが出ました。

GEの違いで分けるのも面倒なので、JBICという1つの組織が有償資金協力も、国際金融業務も両方担当すれば、効率が良い気がしないでしょうか?

これに対する答えは、世界的なルールとして、開発援助を当該国の輸出促進のために使うことはダメという批判が出たため、開発の世界のことは開発の世界で、輸出促進による国益増大は国益の世界で、しっかりと切り分けるべき、ということになったため、その原理原則を遵守すべきということです。

1961年にGlobal Standardを遵守したはずでしたがそうなると逆に、

なぜ、1999年10月の再度統合をしようとしたのか?が新たな疑問です。

その当時は、社会党(not 自民党)出身の村山富一内閣でした。

当時の再統合の意味を引用します。

「わけのわからぬ二機関の統合」と題した『朝日新聞』の社説は、もっと過激であった。やや長くなるが、付け焼き刃的に政治的思惑から決まった統合に対して、当時の雰囲気を知るうえで格好な内容の社説である。その主要部分を引用しよう。

「これが、行革といったいどんな関係があるのか。(中略)なにを目的としたものなのか、不可解というしかない。(中略)武村蔵相でさえ、歳出削減等の統合効果については『わからない』と繰り返すだけというのでは、なんのための統合なのか、国民にわかるわけがない。しかも、どういう経緯でこうした決定になったのかも、極めて不透明だ。メリットはあいまいだが、その二機関の統合によるデメリットの可能性は、かなりはっきりしている。

本来、輸銀の業務の一部だった政府開発援助(ODA)を分離して海外協力基金に移管したのは、融資業務とODAを同一機関が併せ持つことに国際的な批判があったためだ。それをまた統合するというのは、筋が通らない。海外の批判が再燃すれば、日本外交の重要な柱であるODAの政策展開に悪影響も生じかねない。だからこそ、武村蔵相を先頭に、大蔵省は、二機関統合に強く反対していたはずではなかったのか。

総裁が一人減るという以外になんのメリットも明示的できないような統合案は、撤回すべきである。こんなわけのわからない展開になったのは、特殊法人の整理・合理化という看板を掲げながら、本質的な部分の議論をせず、小手先の数合わせで取り繕おうという手法に終始したせいだ。

政府系金融機関をはじめとする特殊法人のあり方を抜本的に見直そうというなら、資金を提供する財政投融資や、財投原資の入り口である郵便貯金問題を、正面から議論すべきである。しかし、自民党内の郵政族や社会党内の全逓主出身議員の存在もあって、この問題は全く議論されなかった。(中略)行革は内閣の最重要課題をいいながら、まことに奇妙なことだ。これでは、政権の存在意義が問われることにもなりかねないのではないか」(『朝日新聞』1995年3月16日)

この引用からも分かるように、

なぜ、1999年10月の再度統合をしようとしたのか?

の答えは、

政策的な合理性は乏しく、単に政治的な思惑(特殊法人の整理・合理化)の結果だった、というものでした。

「解体 国際協力銀行の政治学」という本は、2006年の本で少し古いですが、永田町、霞が関、JICA、JBICを理解したい人にはオススメの本です。

JICA=外務省所管、JBIC=財務省所管の組織改編をテーマにしているというだけあって、両者の鞘当ての様子が生々しく描かれていますが、霞が関のReal Politicsの現実ですので、この業界に興味のある方には、一押しです。

緒方貞子さんの政治力の高さを裏付けるシーンもあります♪

See you soon.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?