「クリエイターは批判していない」という欺瞞について

インターネットにおける炎上騒ぎで、最近、顕著になりつつある一つの傾向がある。

それは、

「私たちはクリエイターを批判していない」

という主張が、必ずと言っていいほど、セットでなされるようになってきたということだ。

例えば、松戸市のご当地VTuber・戸定梨香氏の交通安全啓発動画を巡って、フェミニスト議員連盟が「性犯罪を誘発する懸念」などと公開質問状を出した時もそうだった。

通常の感覚でみれば、ある表現が性犯罪を誘発する懸念があるという批判は、かなり激烈かつ攻撃的というほかなく、表現者を攻撃したものととらえられても仕方がないように考えられる。

ところが当時、フェミニスト議員連盟で松戸市議の増田かおる氏は、次のように述べている。

Vtuberなど、サブカルチャーの人たちを萎縮させることになるとの指摘がありました。しかし何度も言うように、私たちは警察に抗議したのであって、Vtuberを攻撃したわけではありません。むしろネット炎上させた人たちこそが、サブカルチャーの人々を萎縮させる原因を作ったのではないでしょうか。

自分たちは警察を批判したのであって、動画を削除したのは警察であり、クリエイター(VTuber)を攻撃したわけではない、という論理だ。

こうした論調は、この戸定梨香氏や温泉むすめのあたりから、顕著にみられるようになってきたように思う。

おそらくインターネット上の形勢が逆転して、表現物を攻撃・批判した側がかえって炎上するようになった(逆炎上現象)ことが、一つの引き金ではないだろうか。

つい最近も、三重交通のイメージキャラクターがジェンダーステレオタイプ的であるとして、一部で炎上した事例について、著しくいびつなかたちで観測された。

恐ろしく速い歴史修正

— トゥーンベリ・ゴン (@bakanihakaten35) January 30, 2024

オレでなきゃ見逃しちゃうね pic.twitter.com/oSMfgOa2ka

そして、この「歴史修正」は、ゴン氏がただちにツリーで貼り付けた、炎上初期のツイフェミ諸氏のポストによってもろくも反証されることになる。

この人たちは「表自、並びにネトウヨインフルエンサー」なのか? pic.twitter.com/SI1aBzUlgM

— トゥーンベリ・ゴン (@bakanihakaten35) January 30, 2024

男性キャラと比べて不自然なクネクネ姿勢、くびれを過度に強調した服装、内股、バカっぽい雰囲気の女性キャラ。

— 勝部元気 Katsube Genki (@KatsubeGenki) January 28, 2024

こういうのを考える人たちって、女性に幻想を抱いているようなオタク男性の脳内にある気持ち悪いジェンダーステレオタイプに従って描くことしかできないのでしょうか。 https://t.co/DZG6ooSUoH

「女性に幻想を抱いているようなオタク男性の脳内にある気持ち悪いジェンダーステレオタイプに従って描くことしかできない」という断定は、明らかに表現者に対する攻撃なのだが、しばらくすると、なにごともなかったかのように、「クリエイターを攻撃していたフェミニストなどいなかった」という言説がまことしやかに語られる。

この種の歴史修正そのものの欺瞞性は、ゴン氏らの粘着質なダブスタ指摘と、フェミ松速報などのまとめブログのコンボ(そしてYoutube動画などによる拡散)によって白日にさらされつつあるところなので、あえて私は論じようとは思わない。

ただ、そういう歴史修正を可能とする、彼ら彼女らの内在的な論理はもう少し掘り下げる必要があると思うので、詳述したい。

論理① 自分たちはクリエイターを批判しているのではなく、企業や消費者を批判しているのだ

こうした論理は、特にイラストレーターやモデル、あるいは企画者自身が女性だったときに、顕著にみられる論理だ。

胸の大きい女性はもちろん何も悪くない。女性の身体をアイキャッチとして使う表現に対しては女性の客体化という批判が可能で、胸にフォーカスした大量のセクハラは批判の妥当性を裏付ける。一番邪悪なのは、ここから女対女の構図を捏造してフェミニズムを叩く人たちだよ。

— シュナ (@chounamoul) January 18, 2020

モデルの女性自身(A)と、広告の作り手(B)と、「性的消費」する人(C)とを、分離させたうえで、選択的にB(広告会社)ないしC(消費者)を批判しようとする論理だ。

こうした論理は、共同体や社会構造と個人が、ある種の対立構造にあるという世界観を前提としたものであって、戦後左派のお家芸なのだけれど、現実の社会というのは、そんなに単純なものではない。

公共的なものであれビジネスであれ、組織や企業(表現の発信者=B)はその対象である消費者や市民(表現の受け手=C)に向けて作るのだから、BはCと共存関係にある。

そしてまた、組織や企業(表現の発信者=B)から依頼を受けて表現を作るクリエイター個人(A)は、自己の作意(オリジナリティであったり個性であったり)とBの意図を調和させながら、表現物を納品する。

したがって、AとBとCはきわめて密接な相互依存関係にあると言えるわけだ。

エロ目線で見るCや、そのエロ目線を利用するBだけが邪悪で、無垢なAが社会構造によって利用され、搾取されているという見方は、資本主義批判やマルクス主義的な文脈では非常に受容しやすい、口当たりのよい論理なのだけれど、実際には、そういうBやCの意図を理解しつつ、したたかに振舞うのが表現者としての「現実」の所作であろう。

したがって、BやCのよこしまな意図だけを分離して批判し、Aの位置にいる女性を救い出そうという試みは、たいていの場合、Aの立ち位置にいる女性も巻き添えになってしまう。

自分の表現物が「差別」や「性搾取」「性的消費」として攻撃され、人権意識が希薄な企業である証左だとBやCが叩かれたなら、結局は、それを良しとして制作したAのクリエイターやモデルも、そのような人権の軽視に「加担」したことになってしまうからだ。

Aの立場にいる女性やクリエイターからすれば、結局は表現や仕事の機会を奪われる結果にしかならない、余計なお世話でしかないのである。

朝起きたら話題にして頂いていた🐕

— 茜さや♨️ (@sayahana1) January 16, 2020

確かに広告は胸のラインが出やすい服装だけど胸を盛ってる訳でもなく

普段プライベートて生きてる時と

同じ状態だから

モデルとしてじゃなくて人としては

ん〜という気持ち

フェミニストの定義て難しいよね

多様性を受け入れようとして

多様性を潰してそう… https://t.co/eH6GFjOVyv

「多様性を受け入れようとして 多様性を潰してそう」という茜さや氏の一言に、すべてが詰まっているような気がしてならない。

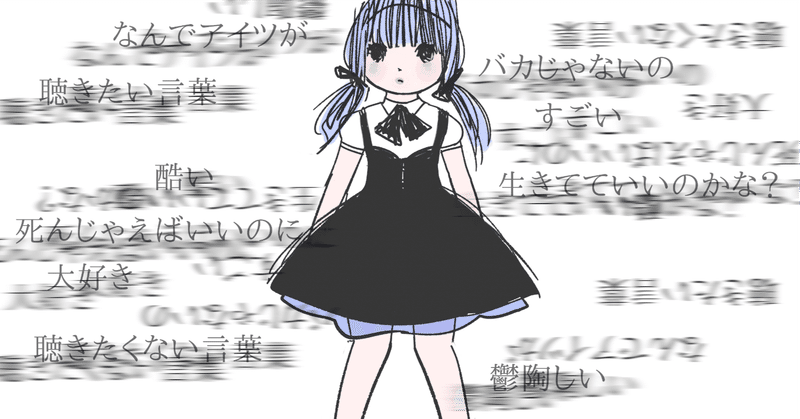

そして、この種の表明をしたAの立場にある女性たちには、人格否定と誹謗中傷の言葉がフェミニストからあめあられと降り注ぐのが、通例である。

社会活動家はもっと評価されビジネスとしても成立する土壌が必要なんです。

石川さんを筆頭に"女性差別"に怒っている時に、茜さやさんの様に女を後ろから撃つ女は害悪でしかないのです。

しかし、Aの立場にいるクリエイターからすれば、まさに「背中から撃たれた」のは自分たちのほうだ、ということにならないだろうか。

社会組織や構造が複雑に結合して成立している以上、そう簡単に男社会的な部分だけを「狙い撃ち」をすることなどはできないのである。

論理② 自分たちは表現を批判しているのではなく、「公共の場」でそれが行われることを批判しているのだ

これも頻出の論理なので、少し論じておきたい。

例えば、駅の構内での雀魂の広告が問題視されたときや、日経新聞紙上に月曜日のたわわの広告が掲載された際、あるいは日本赤十字の宇崎ちゃんキャンペーンのときにも、決まって出た論理だと思う。

いわく、イラストレーターや漫画家、さらにはその作品自体を批判しているわけではない。そういうつもりは毛頭ない。

ただし、性的に露骨な表象や、差別的・ジェンダーバイアスに満ちた表象が、公共の場にあることによって、社会的に性的搾取やジェンダーバイアスを肯定するメッセージを送ってしまう。それがよくないのだと。

断っておくが、私は、そうした主張の一切を否定するわけではない。

いくら表現が自由であると言っても、差別的な内容のものが公共機関の掲示物に採用されていれば、当然批判の対象になるだろうし、露骨な裸体のポスターが公道の真ん中に貼ってあれば、撤去せよとの批判が上がることはやむを得ないと私も思う。

実際、松戸市の戸定梨香氏の問題について、増田市議は次のように弁明している。

フェミ議連は、これまでに何度も「公的機関が扱うジェンダー表象(描かれる表現)」に関して抗議してきました。今回の件だけを取り上げたわけではありませんし、個人が楽しむことについては全く触れていません。それはフェミ議連が感知(原文ママ)するものではないからです。

しかし、公的機関が扱うとなると話は違ってきます。

公的機関には社会を先導する役割があり、扱う表象には、常にジェンダー視点が求められるからです。ましてや警察は、性加害を取り締まる機関なのですから、表象について十分な配慮が必要なのは言うまでもありません。痩せた女性やセーラー服=中高生をイメージさせる、おぼつかない話し方=可愛らしくて男性に従う女性をイメージさせる、これらはジェンダー視点で「女性とはこういうものだと固定的に描いている」と判断します。公的機関が、それを小学生に刷り込むようなことをしてはならないのです。日本は国連から幾度となくこの点を指摘されています。公的機関には十分配慮が必要なのです。

※強調部筆者

しかし、「公共の場(あるいは公的機関の扱う表現)ではよくないと言っているだけだ」という主張を認めるとしても、それは、「クリエイター(モデルやVTuber)を攻撃していない」とか、「炎上させたのは自分たちではない」ということにはならない。

はっきり言ってそれは欺瞞だと私は思う。

なぜなら、そうした主張は、クリエイターが作ったイラストや動画が、結局のところ、「公的機関が採用できないほど、この表現物は公共的によくない要素(差別、性搾取、性的露骨さ……)を含んでいるものだ」と断ずることにほかならないからだ。

それは、「差別反対」という金科玉条を用いて、ある表現物を公共空間から倫理的強制力をもって排除する効果を生む。

そして、あまつさえ、そうした「あなた方が必死で作った表現物は、公共空間には設置できないほど非倫理的・差別的なものだ」というメッセージを、公的機関や政治家が受け入れる(あるいは自ら発信する)ことは、表現者や、その表現物のファンに、耐えがたい屈辱を与えるものである、ということは認識すべきだろう。

【VTuber戸定梨香PR動画が、

— 板倉節子 / Setsuko Itakura (@ASE_Itakura) September 9, 2021

女性蔑視で削除される件について】

フェミニスト議員連盟の抗議から感じたことです。 pic.twitter.com/Zlzo0LN9vm

この板倉社長の訴えは、偽らざる気持ちだと思う。

せめてフェミニスト議員連盟は、これには答えるべきではなかっただろうか。

もちろん、どれほど表現者に屈辱を与えることになるとしても、あきらかに差別的・反社会的であったり、社会の大多数の人々の目から見てTPOに反するものは、撤去したりゾーニングをしたりということが必要になる場合もあるだろう。

けど、それは、「表現者を攻撃していない」ことにはならない。

むしろ、表現者やファンへのもっとも熾烈な攻撃であるということを自覚して、撤去を求める人々はその倫理的責任を受け入れなければならないのである。

そしてだからこそ、だからこそ、私が口を酸っぱくして言っているように、撤去を求める批判者と、表現者やファン、表現が守られるべきだと考える人々との間には、コミュニケーションが必要なのだ。

結局、いまをもって増田市議からなんの回答も来ておらず、対話を求める訴えにも耳を傾けてもらえなかったのは、返す返すも残念なことである。

論点③ 作品への酷評はクリエイターへの攻撃ではないのだから、差別とか搾取という批判もそれと同じだ

最後に、やや付随的な論点にはなるが、映画への酷評などと何が違うのか、ということを考えてみよう。

ポリコレ配慮的な観点が盛り込まれた(ように外側からは見える)作品について、嘲笑的・批判的なコメントが殺到することがある。

実際、これも行き過ぎると、表現者への過度な圧力として機能し、ポリコレとは逆向きの圧力をかけかねないと私も懸念している。

ただ、その一方で、作品の好き/嫌いであるとか、面白い/面白くなかったという論評は、それ自体、思想の自由市場の作用であるともいえる。

例えば、次のような動画を見てほしい。

(本作ヒロインのアーシャは)最後は歌がうまいだけのグレタにしか見えなかった。自分で願いを叶えない怠惰な連中が王の力を頼って勝手に集まり、最後は民主主義気取って暴動か? はっはっは(笑い声) 愚民とはこのことだな。ゴミ以下の脚本だ。本当に不愉快だ・・・

こうした酷評を聞いて、制作者や関係者が面白い気分のはずがない。

世界中からこの種の罵倒が降り注げば、心折れるクリエイターも数多くいるだろう。

では、作品がつまらなかったという批評と、差別・搾取に当たるという批判の違いは何だろうか。

私が思うに、二つあると思う。

第一に、差別的な表現や、表現を通じて誰かを搾取するという行為は、それ自体が不道徳で反社会的な行為であるとみなされているということだ。

もっといえば、現代の社会においては、そうした表現を行うということ自体が、差別的な発言をする人が差別者であると批判されるのと同様の、不道徳性に結びついているということだ。

面白くない表現をプロとして作ってしまうことは、確かに表現者としての「無能」を意味するかもしれないが、それ自体は不道徳なことではない。

手の動きの遅い工場労働者や、不器用な職人、計算が苦手な数学者などと同じことであって、もちろん、職業的な習熟によって克服すべき短所ではあるとしても、通常は、なんらかの悪をなしているわけではない。

ところが、差別者であるという批判は、現代では、致命的な道徳上の欠陥となっている。それこそ、政治家や芸能人が「差別をした」とみなされることは、それだけで社会的地位を永遠に失うことにもなりかねない、社会的な敵を意味する言葉なのだ。

第二に、論点②とも関係するが、差別的な表現が公共の場で行われることは、それ自体が、社会に悪い効果を及ぼすだろう、とみなされていることだ。

そのもっとも顕著な例はヘイトスピーチだが、そこまで至らずとも、大衆娯楽や公的広報物に差別的要素が含まれていることは、一般に望ましくないことであると、社会の大多数の人々はゆるやかに合意している。

確かに、つまらない映画は誰も見たくないので、自分が見に行く映画は素晴らしいクオリティのものであることを誰もが願っているに違いない。

しかし、つまらない映画を見て、「クソッ」と毒づいた人も、一方でその映画を喜んでみている人がいたとして、その人たちを批判しようとは思わないだろう。

基本トールキンのエルフは黒人もアジア系もいないはずなんだよな・・・。

— もへもへ (@gerogeroR) September 3, 2022

東夷とかウンバールの海賊やハラドの連中に黒人キャラ作れば世界観壊さないのに・・・。

ポリコレは原作を改変してもいいっての本当にやめろ。 https://t.co/XHa2ubyGIO

こうした「〇〇をするのをやめろ」というのも、通常は、ただちに上映を中止せよとの意味合いではなく、そういうことをすると作品が面白くなくなる、つまらない、本来の価値を損ねるといった技術面の批判であるにすぎない。

(ただ、留保が必要なのは、引用したもへもへ氏も含め、多くの人が「ポリコレに配慮させられた」とみなしている点だ。こうした批判が高まれば、「ポリコレ派の映画人」のような、ある種のレッテルとして機能し、将来的には、それが差別者のような人格的劣位性を意味する言葉になっていく可能性は否定できない)

自分に合わない映画が上演されていても、究極的には、自分が次回から見に行かなければすむだけの話だが、差別的な表現となれば、話は違う。

その映画が社会に受容されればされるほど、差別的な価値観が蔓延し、少数派の人々の生きづらさを助長する可能性があるからだ。

だから、もしも、「差別・搾取の批判も、映画の酷評と同じく受容せよ」という主張を通したいのであれば、差別や搾取といった批判が、「つまらない」「不快だ」という審美的・娯楽的な観点からの批判と同じ程度の倫理的意味しかもたないような社会にするしかない。

しかし、おそらくそのような社会をフェミニストやリベラルが受け入れることはできないだろう。

なぜなら、不快と差別の同一視こそ、実際のところ、フェミニストやリベラルがもっとも批判してきたものだからだ。

「一部のユーザーに不快な思いをさせてしまい、まことに申し訳ありません」

という、表現炎上に際しての企業や団体の紋切り型の謝罪文がたびたび批判されてきたのは、主観的な不快と、社会的問題である差別表現の問題は異なるものだ、というのが批判者の主張の根底にあるからだ。

まずこれは、「見る人が不快に思う」からダメという言う話ではない。当然、不快に思う人もいるだろうが、重点を置くべきはそこではない。女性の性が断片化され、人格から切り離されたモノと扱われることが、女性蔑視・女性差別だから問題なのだ。

こうして、私たちは「表象」をめぐる議論をいまの世界にある不正義を認識する機会にし、より平等な新たな世界を構想する機会にすることができる。「炎上」に対して「不快にさせたことへのお詫び」が繰り返されるのではなく、「表象を作ること」が持つ意味をめぐる議論が深まることを期待したい。

それを考えれば、「映画への酷評と、差別告発は同じだ」というのは、明らかに整合性を失した、場当たり的な主張であると言えるだろう。

結論 如意棒のように概念を扱うのをやめよう

差別という言葉ほど、伸縮自在に用いられてきた概念は存在しないと思う。

反差別の運動において、もっとも重要かつ根本的な、大切な概念であるにもかかわらず、これほど杜撰に操作されてきた概念もほかに存在しないだろう。

差別は絶対に許されない社会悪だ、という主張に反対するリベラルやフェミニストはそういないだろう。

ところが、他者の差別を告発する時には、しばしば、あまりにも軽やかにその言葉は使われる。当事者(例えば「女性」)が差別と思ったらそれは差別だ、というような、きわめて当たり判定の広い概念として運用されるのだ。

この二つを組み合わせると、当事者はお気持ち一つで「絶対に許されない社会悪」のレッテルを貼ることができる、という恐るべき言論環境が生まれてしまう。

そこまでは反差別運動の戦略のうちだったのかもしれないけれど、いざ、その便利な棍棒で殴りつけられた人々が抗議すると、「女性クリエイターを殴るつもりはなかった」とか「公共機関を批判するために使ったのであって、クリエイターを攻撃してはいない」とか、あげくの果てに「映画の感想と同じようなもので、ニュートラルな批評だ」というような弁明がまろび出てくるのはどうなのだろうか。

こうなってくると、もはや、「差別」という概念を、ただの一片も存在してはならない重大な社会悪だとして扱いたいのか、個人の感想みたいなものとみなしてよいと思っているのか、わけがわからなくなってしまう。

結局、差別という告発の倫理的責任を負いたくないがために、伸縮自在の如意棒のような存在に堕してしまった、というのが、現在のインターネット言論における差別概念の位置づけであろう。

実際、性的消費とか、性搾取とかいう概念も同じだ。

個人が告発するときには、そのハードルを低くするために、当たり判定はとてもとても広くとっておく。

でも、社会全体で論じる際には、決して許されない社会問題であると論じる。

そして、告発したときの倫理的責任はなるべく軽く。どこまでも軽く。

そんな概念が存立可能であるわけがない。

今や、差別や女性を語る様々な概念が、このような告発者のためのご都合主義的な欲望に引き裂かれ、ちぎれ飛んでいきそうになっている。

結局、告発の言葉を発する側が、一方的にそれを投げかけて、反論や反証を受け付けない体制になっていることが、こうした状況を生み出している、そういう気がしている。

差別やフェミニズムを論じる様々な概念に生命を今一度取り戻すためにも、対話やディスカッションを通じた再定義と研磨が必要になっているのではないだろうか。

以上

青識亜論