最近読んだ本

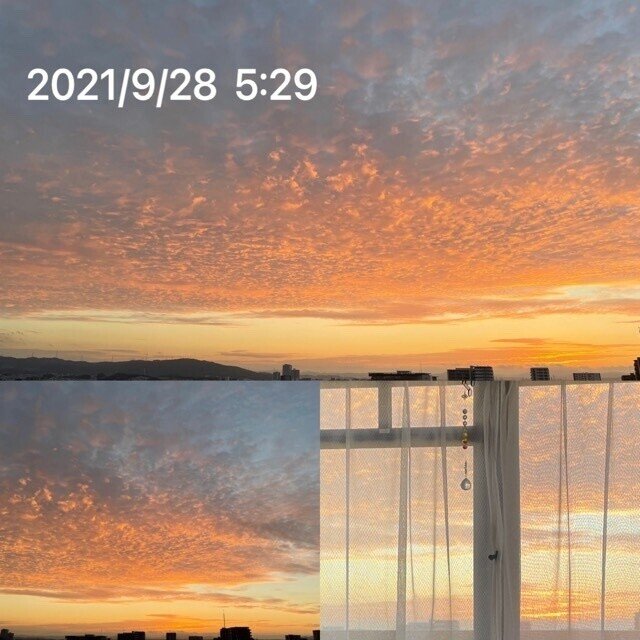

昨日今日、窓からさすオレンジ色で目覚めました。

こんな紺色とオレンジ色の空を見ながら二度寝するように、すーっと人生を閉じられたら幸せだろうなと思いました。現実は写真のお弁当作りのため起きました。

★「マイノリティデザイン」澤田智洋著

娘が読んでいたので読みました。

頭が柔らかい人はアイデア力もすごいねんなを実感。残念ながら文中で紹介されている“ゆるスポーツ”は実際に見たこと体験したことはありません。

一番目を引いたのは表紙の点字です。こんな装丁初めてです。点字忘れていなくて読めました。^ ^

★「ケーキの切れない非行少年たち①②③」

宮口幸治著•漫画:鈴木マサカズ

娘が「この本ええよ、お母さんも色々思いながら読むと思うわ」と勧めてくれました。

娘の言う通り、AS孫の子どもの頃を昨日の事のように思い出しながら読みました。

「思春期から大人になった時、犯罪に走らないように、起こさないように、巻き込まれないように」そう心配する特性が中学生まで見られていたからです。

変な教師もいたけど、幸い小中の先生方に恵まれ、医師にも療育者にも恵まれ、家族で探して専門家の療育を追加で受けたり。

彼女を“犯罪者にしない”“自立した社会人に成長させる”ことが家族間の合言葉でした。

本人の頑張りが一番ですが、漫画の舞台である少年院のお世話になることもなく今に至り自分の夢を追いかけるまで成長しました。

発達障がいやボーダーライン精神遅滞(境界知能)のお子様を育てている親御さんは、大変な毎日を過ごされていると思います。

SNSでも親御さんのご苦労を目にします。今が大変で余裕はないかもしれません。ですが、この漫画には今に役立つヒントもあります。

親御さんだけでなく幼稚園•保育園•学校•専門家や支援者の方々にも読んでいただいて、是非心を手を差し伸べ、または理解者になっていただきたいです。

★「生理用品の社会史」田中ひかる著

古の女性は経血処理どうしていたんだろ?という好奇心で読みました。

実際に少女の頃の私がどんなナプキンを使っていたか覚えていませんが、文中に出てくる“アンネの日”の言葉に覚えがある。私も友達とアンネ=生理と言い換えていたと思います。

今のコロナ禍の影響で仕事を失ったりしていわゆる“生理用品難民”“ナプキンが買えない”女性が増えていると聞きます。胸が痛みます。何か支援する方法がないものでしょうか。

★「とんび」重松清著

この本はいつやったか、どなたかがTwitterで紹介されていて、ビビッときて購入していたものです。

本を読んでいて涙がちょちょぎれるなんてことは滅多にない私ですが、これは泣けました。映画になったら観に行きたいです。

私は大体が3冊、時には4冊の本を同時進行?時間差進行?で読むクセがあります。現在は2冊です。“読書の秋”を楽しみたいと思います。

※ 黄色のバラは、昨日スーパーの帰りにバラさんと目があってパチリしたものです。

もしサポートしてもろたら脳内活性化認知症予防対策に使わせていただきます。 (コンビニスイーツと珈琲代)