妄想キッチン 雪の日の甘酒

今日は甘酒を作ります。

雪の日には甘酒を作りたくなるのはなぜでしょう。

暇だから?いつでも暇です。

寒いから?いつも寒いです。

白いから?まだ白いというほど積もっていません。

静かだから?あ、確かに。それはあるかもしれません。公園からの子供の声もなく、坂を上る車の音も聞こえてきません。どこかの家の解体工事のドリル音も、今日は絶えています。こんな日は甘酒です。

まずおかゆを炊きます。だいたい米1に水4から5くらいの量で炊きます。本来もち米を使うのですが、今日はもち米を切らしているので、うるち米で代用です。

朔日と十五日に母は赤飯を蒸す。前日の夜、すなわちつごもりと十四日の晩に小豆を茹でた、その赤黒いゆで汁に一晩浸けたもち米を使う。側面の杉板にはヒビが走り、鍋に接するところは黒く焦げている蒸籠の、どうにか底のすのこが抜け落ちないでいるものに布を敷き桜色に染まったもち米と小豆を入れる。蒸籠は私りより年長さんだ。いろいろなものを蒸してきた。でもその中にあでやかなもち米が入るようになったのは最近のことだ。

「一日と十五日にはお赤飯を炊くのよ」。母の言葉を聞くまで、私はその習慣を知らなかった。ふるさとの陰暦の習慣が、皮膚感覚で残っている母であった。これまでは行われることのなかったその習わしが我が家で復活したきっかけが何なのか、私にはわからない。でもとにかく、蒸籠の中のように、家の中でいろいろなものが桜色に花開き始めている。私の心も染まっていく。

月二回の、桜色の赤飯は数年続いた。

だましだまし使い続けた蒸籠はそれから数年で側面のヒビがぐるりと広がり、ある日ふいに、ぱっかりと口を開けた。母がなんとかつなぎとめていた蒸籠の形は、崩壊した。いや、すでに崩壊していた真の姿が顕現した。ぱっかり開いた蒸籠の口から発せられた一瞬の哄笑が、家じゅうに響く。それは私たちに向けたものだと思われた。それから母が蒸籠を買いなおすことはなく、月二回の赤飯はなくなり、家の桜色は、褪せた。

あれから数十年。私のヒビもずいぶんひろがるお年頃だ。この年になるとあの命の果てでの大笑いは蒸籠自身にむけたものだったように思える。

「はは、みじめだな」?「ああ、無念だ」?いや、そうじゃない。「よく生きた!」そういって、大笑いしたのだと。ヒビを抱えだましだまし動くようになり、わかってくるものがある。母はあの時の蒸籠の声をどう聞いたのだろう。

ところで、十四日の月を「畿望」という。畿とは「中心にすごく近い」的な意味で、望は望月の望。「満月に最も近い月」というわけだ。「〇〇に最も近い」という表現はよく聞く。これも手あかのついた言い回しの類か。最も近い、というのはカメに追い付けないアキレスのような、地球から観測するブラックホールの縁にいる(ようにみえる)宇宙船のような、なんだか絶対にそこにはたどり着けない呪縛の言葉だ。十四日の月もそんなもどかしさがある。そこが美しかったりするのだけれど。

満月に最も近いといえば十六日の月だって、と言う声もあるだろうけれど、こちらは「イザヨイ」というシャレた二つ名があるから贅沢いいなさんな。

それよりも、「畿」の語の意味が「近い」なら、「近畿地方」は「近い、近い地方」というダブルミーニングではないか。「ウマから落ちて落馬する」的なあれだ。

現代で「近い、近い」といえばラブコメ漫画やアニメでよく見るセリフだ。パーソナルスペース内にぐいっと踏み込んでくる「気になるあいつ」に対する心の声で、たいてい頬を赤らめて焦りながらつぶやかれる。近畿地方の、特に大阪とか滋賀あたりが京都を前にして「近いで、近いで」と顔を赤らめていると思うと可愛い。関東にはそういう萌えネタがないのが無念だ。「関東一円」という最安値でひとくくりにされ、「ださいたま」を代表とする自虐ネタでそれぞれ自己完結しちゃうから。これは東京に京の都のような王者の風格がないせいなのと、そもそも元は同じ東路の果てのどんぐり同士という意識が遺伝子レベルで残存しているせいだろう。

さて、かゆが炊き上がりました。粥というのはなぜこうも食欲をそそるのでしょう。ここで梅干しとかおかかをのせて掻っ込みたい衝動を抑えるのは大変です。

「かゆ」という言葉は古代からあったという。米に限らず水で煮た食べ物のことだ。「カ」は「ミケ」の「ケ」に通じる言葉で食べ物を意味し、「ユ」は文字通りお湯だ。さらにもう一歩踏み込んで言うならば、「ユ」とは食べ物を生の状態よりおいしくする呪力をもつ「斎(ゆ)」からきているのかもしれない、という。火を知り、土器を知り、水を沸かすことを知ったイニシエ者が、そこに草やらどんぐりやらを入れて食べたときの驚き。魔が働いたとしか思えないだろう。そう。料理は呪術だ。呪いなのだ。

そんな数千年の呪いがかかっているのだから、粥を前に私が理性を失うのは仕方のないことです。フェムファタルならぬカユファタルです。では、その呪いに抗わず、ちょっと失礼。匙で二掬いを皿に流し込み、梅酢をたらして、昆布の粉末にしたやつをちらして。ああ。カユの呪いが身に染みます。ちなみに、「匙」は比較的新しい日本語ですが、「皿」は「カユ」と同じくらい古くからある言葉だそうです。

さて、理性を取り戻し、粥に戻ります。この粥を60度にさまし、そこに米麹を混ぜ入れます。米一合半で作った粥に麹100グラムぐらいでいいでしょう。この辺は温度以外は厳密でなくていいです。

温度はこだわります。なぜ60度なのでしょう。

それより高温になると麹菌が死滅する、ぎりぎりの温度だとまことしやかに言う人もいますが、実は60度ですでに麹菌は死んでいます。60度の粥の海に麹菌をほぐしながら落としていく、その瞬間に麹菌は死ぬのです。大虐殺です。煮えたぎる大鍋におびえる者たちを突き落としていくようなものです。なぜこんなことをするのでしょうか。麹菌を殺してまで手に入れたいものは何なのでしょう。

そう。アミラーゼです。麹菌がため込んだアミラーゼが欲しいのです。それさえあればいいのです。アミラーゼはでんぷんを糖に変える酵素です。この酵素が最もいい働きをするのが60度なのです。アミラーゼを最高のパフォーマンスで使うために、麹菌を皆殺しにするのです。人間の歴史によくある、特定の集団の財産を効率よく搾取するためのジェノサイドです。長く使役して地味に搾取するより、金持ちの民族をまとめてガス室に送った方が手っ取り早いのです。アミラーゼを求める人間のエゴが、60度という残虐な温度設定を許したのです。ごめんね、麹菌たち。

アミラーゼは唾液にも含まれる。古代、米から酒を作る時は炊き上げた米を乙女が口に入れてかみ砕き、吐き出したものを発酵させたという。

「君のその白い歯で噛んでごらん。できたかな?あーんしてみせて。ああ、いいねぇ。どろっとしたねぇ。そしたらそのお口からここに吐き出しておくれ」

酒作りのおじさんたちが、少女の口から出したものをありがたく器にうけて喜んでいる図はかなり危ない。

これは唾液中のアミラーゼででんぷんを糖に変えて発酵させやすくする工程だ。別に乙女の唾液だけにアミラーゼがあるわけではない。加齢臭漂うじじばばの唾液でもいいはずだ。くっちゃくっちゃと歯のない口で十分に唾液と混ぜ合わせ、吐き出すものでもよかったのだ。でも、酒造りは乙女にこだわった。単に気分の問題だろう。認めたくはないけれどわからないでもない。

「ゴキブリとエビって成分組成はほぼ一緒だって。だからゴキもおいしく食べられるはずだよ」

「それをいったら、きれいなお姉さんと脂ぎったおやじの成分組成もほぼ一緒だよ?だからっておやじを愛でることができるかい?」

「う…」

食事と愛に気分は大切だ。

こうして麹菌を混ぜた粥を、60度を維持するように保温します。炊飯ジャーの保温機能やこたつや電気毛布を使うなどいろいろ保温の技はありますが、私はヨーグルトメーカーを使います。お手軽便利グッズです。これを入手してからはヨーグルトや甘酒作りがものすごく楽になりました。温度と時間をセットして、あとは待つだけです。

温度60度、時間8時間。スイッチオン!

何十億と言う麹菌の死骸の中で、遺されたアミラーゼが黙々とでんぷんを分解しはじめます。

ヨーグルトメーカーの表示が消えました。

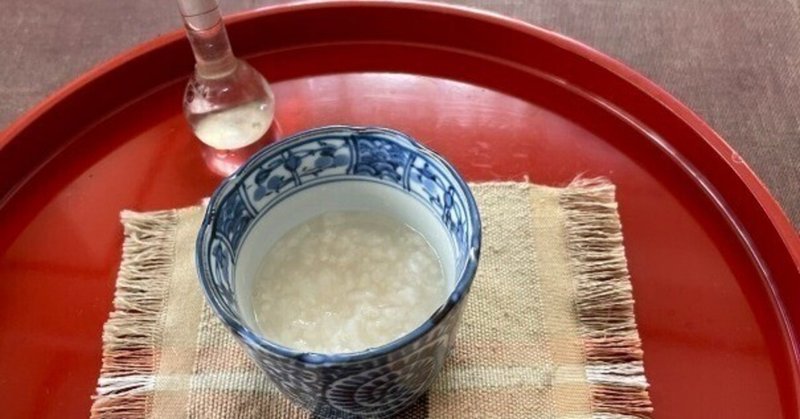

雪が舞う静かな町の、小さな部屋で、真っ白な甘酒ができあがりました。

今日の甘酒は格別においしくできました。雪の日はやはり甘酒です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?