ここまでわかった犬たちの内なる世界〜#02人間のジェスチャーを読み解くイヌの能力は生まれつきなのか?

英国のノーフォークに暮らすペギーはで牧羊犬として、羊の群れを追う仕事に勤しんでいました。ところが、8歳になったとき聴力を失い、牧場主の要求に応じられなくなり、お役ゴメンになってしまいました。

皆さんも周知のように、イヌたちはボディーランゲージを使ってお互いの意思疎通を図ります。

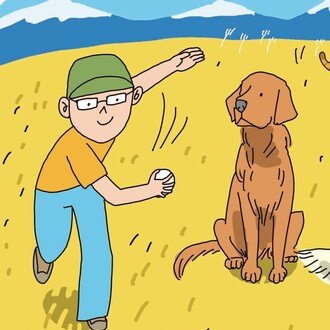

では、イヌは、人間の繰り出す「手の」ジェスチャーを見て、その意味をどのくらい読み取れるのでしょうか。

フェイスブックの「いいね!」は「いい子だね」

それを最も感動的に教えてくれたイヌの一匹が、ボーダーコリーのペギーです。

リードにあるように、聴力を失い牧羊犬としての仕事をリタイアすることになったペギーですが、後に、動物虐待防止協会(RSPCA)の動物福祉マネージャーのクロエ・ショーテンさんが、あるメディアにペギーのことで取材を受けた際、記者を前にして口をついて出た言葉は、“I fell in love with a dog”(犬と恋に落ちた)でした。

いきさつはこうです。

ペギーは、牧羊犬としてダメ出しされたため、地元のRSPCAに預けられることに決まりました。しかし、あいにくRSPCAの施設はほとんど満杯状態。

そこで、クロエさんは「一時的措置としてなら」と、ペギーを自宅に引き取ることにしました。夫は羊飼いで、自宅では2頭の牧羊犬と暮らしています。

共に暮らし始めて間もなく、「牧羊犬として復活したい」というペギーの意欲を感じとったショーテンさん夫妻は、音声コマンド(指示)に頼らずに、いっしょに働く方法をペギーに教えることにしました。

「手の」ジェスチャーです。

ジェスチャーを何度か繰り返すうちに、ペギーは人のハンドサインとボディーランゲージを読み解くようになったといいます。

【動画】聴力を失った牧羊犬のペギーは、人の「手の」ジェスチャーを読み取る 。たとえば、フェイスブックの「いいね!」で使われている親指を立てるサインは「いい子だね」の意味。このジェスチャーはとりわけペーギーのお気に入りだといいう

source : Peggy learning sign language for sheep herding

ペギーは、今も新しいことを学び続け、成長しているということです。

ちなみに、「ボーダー・コリー」という犬種は、8世紀後半~11世紀にかけて、バイキングがスカンジナビア半島からイギリスに渡った際に持ち込んだ、トナカイ用の牧畜犬がルーツだといわれています。

海賊とトナカイ。なんだかロマンと不思議が入り混った匂いが立ち込めるような意外とも言える話ですね。2本足の犬(私のことです)も、この情報にはちょっと驚きです。

指を差して「おやつはどこ?」がトレンドに

脱線しましたね。話を線路に戻して、先にすすめますね。

これまでの研究の大勢では、人間が出すサインの意味を理解する能力はオオカミやチンパンジーよりイヌのほうが高いとされています。

ペギーのような呑み込みの早いイヌは少数派かもしれません。しかし、人間が出すサインの意味を読み取るイヌの能力は、学者たちを虜にするほど「特殊」らしいのです。

動物行動学者のブライアン・ヘアがハーヴァード大学の学生だったとき、ヘアの担当教授は、チンパンジーが他のチンパンジーの意図を理解できるかどうかを研究していました。

ヘアは、自分と暮らしているイヌがそれをすると教授に話しました。イヌが人間の意図を見抜けることを証明するために、教授の目の前でテストをしたのです。

こんな要領です。

【指差しテスト】

1️⃣イヌにオスワリをさせ、「マテ」の指示を出し、イヌと3メートル程度の距離をとって、2つの紙コップを床にふせて置く。

2️⃣イヌに手に持ったおやつを見せる。

イヌが見ている前で、片方のコップにおやつを入れる。もう一方には、入れたふりだけする(この段階では、どちらにおやつが入ったかわからないように、にきりこぶしの中におやつを隠しながら、コップの下にすべり込ませる)。

3️⃣イヌに空になった手を見せる。

4️⃣「おやつ」の入っているほうのコップを指で示す。

5️⃣イヌに「おやつを探して!」と言って、「マテ」を解除する。

(このテストの対象年齢は、1歳半以上が望ましいとされています)。

このテストでは、イヌが鼻面を使ってコップを倒し、おやつを手に入れたら合格です(正解した場合、イヌは人間の意図を理解している可能性が高いといえます)もっと難易度を下げるには、指でコップをたたくというやり方もあります(こちらのほうがおそらくイヌにはわかりやすいはずです)。

におい? なにしろ相手は嗅覚の世界に生きているとも言われるイヌです。ネコでなくても、こんなツッコミがどこかから聞こえてきてもおかしくありません。

ヘアは、あるラジオ局のインタビューで、次のようなことを言っています。

🎶 📻 実験を始めるとき、最初からコップのひとつにトリーツ(おやつ)を隠しておいたんだよ。でも指で示す合図は出さなかったんだ。すると、イヌはトリーツを手に入れることができなかった。つまり、この実験ではイヌは嗅覚を使うことができず、トリーツを見つけるために人間のシグナルを読んでいるわけだよ。

このテストは、動物の楽しみのためにやってるんだ。だから、まずイヌたちにゲームをしたいかどうか尋ねるのさ。イヌたちがゲームをしたがってるんなら、テストをスタートさせるよ。

研究者はこのような実験をする際、においの手がかりは排除するものです。

たとえば、紙コップならにおいがもれるリスクがあるかもしれませんが、プラスチックのコップなら遮断できるでしょう。

この指差しテストは、2000年代から次第にトレンドになっていきます。認知行動学者の間では大流行したと言っても過言ではありません。

この記事を読んでいるみなさんの中にも「指差しテストなら知ってるよ」という方は多いことでしょう。

実は、この「指差し」ジェスチャーの研究は、発表された実験結果が研究者によってまちまちで、中には真逆の内容になる事態も生まれています。

ここからは、そうした状況を鑑み、まずはこれまでに公表されている研究内容のアウトラインを整理した上で、どう見るべきか私なりの考えを述べていこうと思います。

最後まで読んでくださりありがとうございます。 皆様からのサポートは、より良い作品をつくるためのインプットや 今後の取材活動費、あるいはイラストレーターさんへのちょっとした心づくしに使わせていただきます。