ECの新規制「ユーロ7(EURO7)」は、タイヤの粉じんも対象。

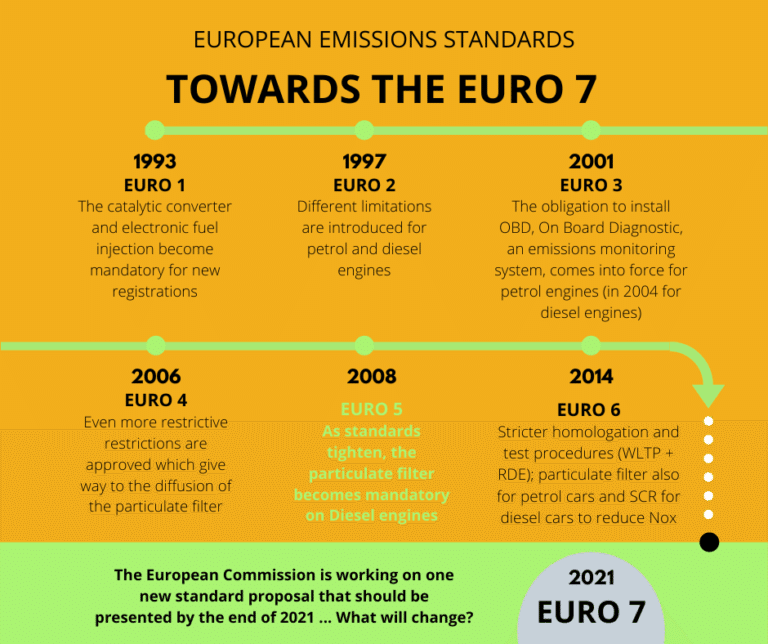

日経 xTECH(クロステック)は2023年01月10日に、EC(European Commission/欧州委員会)が2022年11月に提案した自動車の新たな環境規制「Euro 7(ユーロ7)」について報告し、現行規制「ユーロ6d」まではテールパイプから出る排ガスだけを規制してきたが、今回は新たにタイヤやブレーキから出る摩耗粉じんも対象とする方針だと報告した。

これに伴い、EVchargers(EV充電器)やFCV(Fuel Cell Vehicle/燃料電池自動車)といったZEV(Zero Emission Vehicle/ゼロエミッション車)も規制の対象となる。

とりわけ、ヨーロッパで販売が伸びているEVでは対策が難しくなりそうだと伝えている。

これは、トヨタのHFV(Hydrogen-Fueled Vehicle/Hydrogen-Fuel Vehicle/水素燃料車)にとって有利かもしれない。

しかし、いつ不利になるかもしれないと言うのが現状である。

つまり、これまでのシステムがすべて変わる。

先走りしていたシステムが、ビリになる可能性もある。だからトヨタは全方位型で攻め、すぐに対応できる体制を大切にしてきた。

トヨタは、テスラの基本を構築し、今は中国のBYDを支援し、共同開発をしている。

EVは大容量のリチウムイオン電池を搭載するため、車両質量がICE(Internal Combustion Engine/内燃エンジン)搭載車より重くなりやすい。例えば、ドイツVW(Volkswagen/フォルクスワーゲン)の小型ハッチバック「ゴルフ」はMHEV(マイルド・ハイブリッド電気自動車/簡易ハイブリッド車)の標準モデルが1306kgである。

これに対し、同等サイズのEV「ID.3」(現行車)は45kWhの電池を搭載する標準モデルが1719kgと、ゴルフに比べて400kg以上重い。

さらに、モーターで駆動するEVは発進・加速時の強力なトルクが持ち味でもある。こうしたEVの特徴は、タイヤの摩耗量が増える要因となる。

ただ、タイヤの規制に関しては具体的な規制値や試験法が確定していないのが現状だ。こうした不透明な状況の中で対策を迫られているのは、タイヤメーカーである。

タイヤの種類ごとに摩耗量の規制値を設ける方針が示されたが、その値は確定しておらず空欄となっている。規制値の単位は「g/1000km」と示されており、一定の走行距離当たりでタイヤがどれだけ摩耗するかを試験前後のタイヤの質量変化で測るものとみられる。

規制案はEuropean Council(欧州理事会)とEuropean Parliament(欧州議会)で審議される。議決されれば、2025年07月から乗用車に適用されることになる。

EC(European Commission/欧州委員会)としては2024年末までに規制値を提案するため、試験法や技術を検討するとしている。

規制値の決定が2024年末までもつれ込めば、適用までの猶予は約半年しかない。

このような時は、一般的に持つれ込む。

規制値を決める前には、試験法を確立したうえで市場のタイヤのデータを収集し、性能を把握する必要がある。

あるヨーロッパの大手タイヤメーカーのマーケティング担当者からは、「適用開始までの期間が非常に短い」といった懸念の声が聞こえてくる。

まずは、早急な試験法の確立が望まれる。タイヤ業界としては現状、摩耗量を測定する方向にある。

すなわち、一定の走行距離でタイヤの質量がどれだけ減少するかを測定する。

タイヤに集じん機を装着し、摩耗粉じんを吸引して回収する試験法も検討されているものの、ある国内タイヤ大手の技術者は、「測定精度の面で非常に難しい」(という。

摩耗量の測定については、タイヤメーカー各社がすでに取り組んでいる。

問題は試験法がメーカーによって異なることである。

業界全体で統一した試験法を確立するため、UNECE(United Nations Economic Commission for Europe/国連欧州経済委員会)の下部組織である「WP29 (World Forum for Harmonisation of Vehicle Standards/自動車基準調和世界フォーラム)」のタスクフォースで協議中である。こうした国際的な議論を踏まえ、ECは2024年末までに摩耗量の試験法などを含む報告書を作成する計画である。

「ユーロ7」ではタイヤの摩耗粉じんを「マイクロプラスチック」として扱っているが、タイヤ業界では「TRWP(Tyre and Road Wear Particles)」と呼ばれる。TRWPを構成するのは、タイヤから出るゴム片だけではない。タイヤと路面が摩擦し、双方が削れて生じた物質が結びついてできるものである。

持続可能な開発のためのWBCSD (World Business Council of Sustainable Development/世界経済人会議)傘下で世界の主要タイヤメーカーが参画するTIP(Tire Industry Project/タイヤ産業プロジェクト)は、TRWPを「タイヤの材料が金属粒子や油、ほこり、花粉などを含む道路上の物質と混合した塊」としている。TIPによると平均粒径は70~100μmである。

業界団体やタイヤメーカー各社では、これまでもTRWPやタイヤの摩耗量を減らす取り組みを進めてきた。

例えば、フランスMichelin(ミシュラン)は2015年から2020年にかけて、同社全体でタイヤから出る摩耗粉じんを5%減らしたと示している。

日本を含め、一部の国では、冬季のチェーン・タイヤでのタイヤの粉塵被害対策はすでに始まっている。

摩耗量の低減にかかわる「耐摩耗性」は「グリップ性」「転がり抵抗」と並ぶ、タイヤの3つの基本性能の1つである。タイヤメーカー各社は、トレッドにおける溝や切り込みなどを含む設計や材料技術など、多様なアプローチで耐摩耗性の向上に注力してきた(図3)。

路面と接する部分。トレッドパターンと呼ぶ溝や切り込みが施され、耐摩耗性の向上に寄与している。

こうした点から、ユーロ7によって各社がタイヤ開発の方針を大きく転換することは考えにくい。ただ、3つの基本性能は互いにトレードオフの関係にあるとされる。規制値を満たすために耐摩耗性だけを高めればよいわけではない。安全に関わるグリップ性や燃費を左右する転がり抵抗も重要な性能で、おろそかにはできない。

タイヤの摩耗量への規制によって、3つの基本性能を高い水準で並立する必要があるため「これまで以上にタイヤメーカーの技術力が問われるのは間違いない」(ある国内タイヤ大手の技術者)。とりわけ、タイヤ摩耗の点で不利なEVに対し、どのような解決策を提案できるのか、タイヤメーカーの手腕が注目される。規制値の設定によっては、技術力で劣るタイヤメーカーが淘汰されることにもなりかねない。

BEV(Battery operated EV/バッテリー式EV)

SSB(All Solid State Battery/全固体電池)

LIB(Lithium Ion Battery/リチウムイオン電池)

CAV(Construction And Agricultural Vehicles)

EEV(Energy Efficient Vehicles/省エネルギー車)

e-Mobilitaet(eモビリティー)

ET(Electric Tractor/電動トラクター)

EV(Electric Vehicle/電気自動車)

EVchargers(EV充電器)

FCV(Fuel Cell Vehicle/燃料電池自動車)

FC(Fuel Cell/燃料電池)

HEV(Hybrid Electric Vehicle/ハイブリッド電気自動車)

HFV(Hydrogen-Fueled Vehicle/Hydrogen-Fuel Vehicle/水素燃料車)

HV(Hybrid Vehicle/ハイブリッド車)

ICE(Internal Combustion Engine/内燃エンジン)

ICV(Intelligent Connected Vehicle/インテリジェント・コネクテッド・ビークル)

JAXA(Japan Aerospace eXploration Agency/国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)

LCEV(Low Carbon Emission Vehicle/低炭素車両)

LEV(Low Emission Vehicle/低公害車)

MHS(Mild Hybrid System/マイルド・ハイブリッド・システム)

MPV(Multi-purpose Passenger Vehicle/クロスオーバー多目的車)

MP(Mobility Platform/モビリティ・プラットフォーム)

NxGV(Next Generation Vehicle/次世代自動車)

NEV(New Electric Vehicle/新電気燃料車/New Energy Vehicle/新エネルギー車)

NMT(Nissan Motor of Thailand/タイ日産自動車)

PHV(Plug-in hybrid Vehicle/プラグイン・ハイブリッド車)

PHEV(Plug-in hybrid Electric Vehicle/プラグイン・ハイブリッド電気自動車)

ZEV(Zero Emission Vehicle/ゼロエミッション車)

アウトランダーPHEV(Outlander PHEV)

SUV(Sport Utility Vehicle/スポーツタイプ多目的車)

eVTOL(electric Vertical TakeOff and Landing/電動垂直離着陸機)

マイルド・ハイブリッド・システム搭載車(Vehicles equipped with a mild hybrid system)

ディーゼル車(diesel powered car)

ガソリン車(gasoline car)

これほど多くの技術が、自動車で開発されている。

まだまだ出てきそうである。

https://www.env.go.jp/council/07air-noise/【65-sannkou】.pdf

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/11/bf8716be0f98198a.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?