2月27日 Defining Business Purpose and Mission 自らの事業を知る

おはようございます。今日も #ドラッカー #365の金言 からスタートしましょう。

本日 #2月27日

テーマは、 #Defining_Business_Purpose_and_Mission (事業目的と使命を定義する)

そして今日の金言はこちら

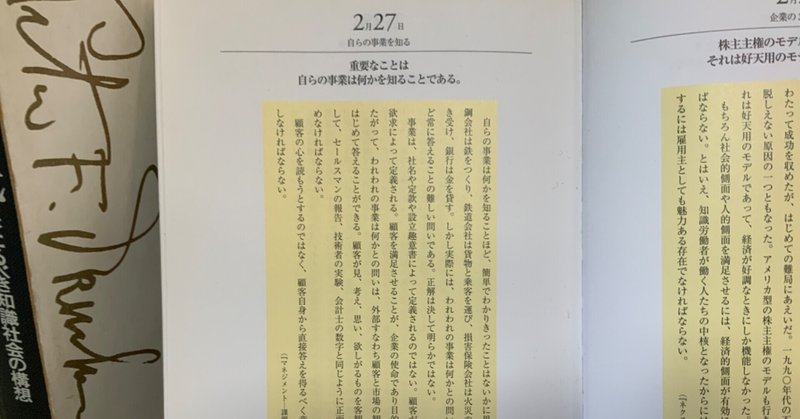

#重要なことは自らの事業は何かを知ることである 。

自らの事業は何かを知ることほど、簡単でわかりきったことはないかに思われる。鉄鋼会社は鉄をつくり、鉄道会社は貨物と乗客を運び、損害保険会社は火災のリスクを引き受け、銀行は金を貸す。しかし実際には、われわれの事業は何かとの問いは、ほとんど常に答えることの難しい問いである。正解は決して明らかではない。

事業は、社名や定款や設立趣意書によって定義されるのではない。顧客が満足させる欲求によって定義される。顧客を満足させることが、企業の使命であり目的である。したがって、われわれの事業は何かとの問いは、外部すなわち顧客と市場の観点から見て、はじめて答えることができる。顧客が見、考え、思い、欲しがるものを客観的な事実として、セールスマンの報告、技術者の実験、会計士の数学と同じように正面から受け止めなければならない。

顧客の心を読もうとするのではなく、顧客自身から直接答えを得るべくして意識して努力しなければならない。(『マネジメント-課題・責任・実践』)

ACTION POINT

#あなたの組織をどう見ているか 、 #何を求めているかを聞いてください 。

今日のテキストは、「マネジメント」(1973年版)だと、上巻>第7章 企業の目的と使命>「われわれの事業は何か」は、自明のことではない〜異論が必要〜「意見」ではなく「方法」を (122〜126ページ)からの引用です。

偉大な企業創業者たちは皆、「直感」というよりは、簡明で透徹した「企業の理論」を持っている。それが、本当に成功している企業家の特徴。本当に成功している企業家とは、大きな財産を蓄積するだけでなく当人が居なくなった後でも、ずっと長続きして成長していける組織を築く人のこと。(同書、117ページ)

企業にとっては、企業の目的と使命がはっきりと定義されなければならない。企業にとっては、「我々の事業は何か。また、どうあるべきなのか」が問われなければならない。(同書、118ページ)

企業の使命と目的をはっきり定義してこそはじめて、企業の目標を明確にし、また現実的な物にすることができる。そしてまた、(目標の)優先順位、戦略、計画作成、仕事の割り当ての基礎になる。そしてまた、マネージャーの職務の設計、とりわけ管理機構の設計の出発点になる。機構は戦略に従う。戦略によって所与の企業での基幹的活動は何々かが決まる。そして、戦略を立てるにも、まず「我々の事業(内容)は何か。また、それはどうなるべきなのか」を知らねばならない。(同書、119ページ)

この考え方は、地政学者の奥山真司氏が次のように表現している。

戦略は、上下の「階層」に分かれています。例えば国家が戦争をするとき、まず必要なのは、優秀な兵隊や戦車・戦闘機を支える「技術」。

これらは最も具体的なもので、使いこなせないと意味がありません。そのために必要になるのが「戦術」。

さらに、いくつかの戦術を使って

大きなプロジェクトを達成するためには「作戦」が必要。ところが「作戦」だけは戦争には勝てません。

勝つためには「作戦」をいくつか束ねて

軍事的に相手を圧倒するための

「軍事戦略」が必要になります。さらにその上で、国家の資源を戦争で活用するための「大戦略」が必要になってきます。大戦略を準備するには軍人だけでなく

政治家のバックアップが絶対に必要で、

その政治家は国の「政策」を決定する。そして政策の最終的な方針は、その国のリーダーが持つ「自分の国は何者で、どのようなビジョンがあるか」

といった「世界観」に決定されます。つまり戦略というのは、下から順に

<技術、戦術、作戦、軍事戦略、大戦略、政策、世界観>

6つのレベルに分けられます。そして、ここが大事なところですが、

<「上位のものが下位のものを決定する」>というのが原則です。

(奥山真司氏HP http://www.realist.jp/strata.html より)

ドラッカーが述べていることは、「簡明で透徹した「企業の理論」=「戦略の階層」をしっかり作ってる企業家は本当の成功者として、居なくなった後ですら繁栄が続いている」ということです。

海外のブランド企業がなぜ魅力的なのか。

それは、世界観から発想されて製品やサービスまで透徹されているからです。ブランド企業が持つ世界観に共感するからこそ、その企業の製品やサービスに惹かれる。次から次に、そのブランド製品を集め続けてしまうのです。

日本の多くの企業は、最下部の技術=製品やサービスを磨いています。だから、製品もサービスもとても洗練されて素晴らしいものばかりです。

世界観がありません。そして、世界観がないから、常に新製品を出し続けなくては、と製品開発に力を注いでいます。確かに、イノベーション力は他の追随を許さないほどです。しかし、そこに留まっているからこそ、魅力がありません。そして、飽きられてしまうから、値下げを繰り返し、より魅力を失わせていることに気がついていません。

今日を変えていこう。愛を込めて。

サポートもお願いします。取材費やテストマーケなどに活用させていただき、より良い内容にしていきます。ご協力感謝!